Mit Ausgabedatum Mai 2025 und damit 21 Jahre nach der Vorgängerversion ist der Entwurf des DVGW W 551-1 (A) „Hygiene in der Trinkwasserinstallation – Teil 1: Prävention, Ursachenklärung und Beseitigung von Legionellenkontaminationen“ erschienen. Das Arbeitsblatt wurde neu strukturiert, die Texte komplett überarbeitet, wesentliche Begriffe exakt definiert und dem Thema Kaltwasser sowie der fachgerechten Beprobung eine hohe Bedeutung beigemessen.

Darüber hinaus ist nun neben der Betriebsweise 60/55 °C auch ein Betrieb mit 55/50 °C möglich, wobei sich diese Temperaturangaben jeweils auf die Austrittstemperatur am Trinkwassererwärmer und im Rücklauf der Zirkulation beziehen. Zukünftig lässt sich also vor allem der Einsatz von Wärmepumpen durch abgesenkte Temperaturen optimieren – wenn die Befunde in Ordnung sind und ein hoher technischer Aufwand inkl. erweiterter Überwachung betrieben wird.

Zu den Voraussetzungen für eine Absenkung gehören unter anderem: die Planung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.), elektronische Regulierventile mit Temperaturerfassung, genaue Temperaturmessung an vielen Stellen inkl. fünfjähriger Archivierung der Ergebnisse, drei Legionellenuntersuchungen im ersten Jahr, kein Legionellenfund vor Absenkung (< 2 KB/100 ml) sowie eine entsprechende Information an Verbraucher und das Gesundheitsamt. Auch dadurch erhält das Thema „fachgerechte Probennahmen“ eine besondere Bedeutung.

Der aus hygienischer Sicht kritischste Punkt einer Trinkwasser-Installation sind zu selten benutzte Entnahmestellen, während zentrale Bereiche der Warmwasserinstallation zumeist einwandfrei sind. Die Erkenntnisse hierzu sind noch relativ jung, denn als Stelle der Einhaltung wurde erst 2001 in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) der „Austritt aus denjenigen Zapfstellen, die der Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch dienen“ definiert (§ 8 TrinkwV 2001, heute § 10 TrinkwV 2023). Dadurch wurde der Weg für regelmäßige Untersuchungen der Wasserbeschaffenheit auch in Gebäuden frei. Auf Basis dieser damals neuen Erkenntnisse wurden Trinkwasser-Installationen, Produkte und Vorgehensweisen optimiert, aber auch mancher Irrweg beschritten (vgl. Beitrag „Zurück in die Zukunft“, SBZ 06.24).

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 (A) aus dem Jahr 2004 gewährleistet trotz des Alters bis heute, dass bei Umsetzung der dort verankerten Grundanforderungen eine übermäßige Vermehrung von Legionellen im Warmwasser zuverlässig verhindert wird. Eine Überarbeitung war dennoch notwendig, da im Laufe der Zeit weitere Erkenntnisse hinzugekommen und bestimmte Themen mehr in den Fokus gerückt sind. So wird nun erstmalig in einem Regelwerk die exakte Vorgehensweise bei der Auswahl und Beprobung von Entnahmestellen zur Untersuchung auf Legionellen und für die Messung von Entnahme- und Systemtemperaturen aufgeführt.

Ziele einer Probennahme

Die Ergebnisse von Wasseruntersuchungen sollen die tatsächliche Wasserqualität in einem genutzten Gebäude widerspiegeln. Bei systemischen Untersuchungen auf Legionellen müssen die Ergebnisse zudem repräsentativ für das gesamte Gebäude sein. Nachfolgend werden die wesentlichen Faktoren, die bei einer Probennahme zu beachten sind, beschrieben.

Für sicheres Erkennen technischer Mängel

Das DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) stellt bereits im Anwendungsbereich klar: Es geht bei allen Vorgaben in dem Arbeitsblatt nicht um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion der Nutzer mit Legionellen, sondern ausschließlich um die technisch-hygienische Bewertung von Trinkwasser-Installationen und eine mögliche Kontamination der wasserführenden Bereiche mit Legionellen!

Diese Klarstellung basiert auf dem Legionellen-Paradoxon: Manchmal kommt es trotz hoher Konzentration an Legionellen nicht zu einer Erkrankung, während bei niedrigen Konzentrationen eine Infektion auftritt. Denn bei dem Parameter „Legionella spec.“ gemäß der TrinkwV handelt es sich um einen Sammelparameter für Legionellen: von ungefährlich bis gefährlich. Das ist vergleichbar mit der Verwendung des Synonyms „Auto“ für alle Kraftfahrzeuge vom Smart bis zum Porsche GT4: Man weiß nicht, welches Fahrzeug damit gemeint ist. Darüber hinaus sind auch nicht alle Menschen gleichermaßen gefährdet. So sind beispielsweise zwei Drittel der Erkrankten Männer über 55 Jahre.

Wer darf beproben?

Grundsätzlich sind alle Befunde nur dann belastbar, wenn sie auf einer fachgerechten Beprobung und Untersuchung im Labor beruhen. Daher müssen auch die Probennahmen durch qualifiziertes Personal eines durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierten Labors erfolgen (vgl. §§ 39 bis 40 TrinkwV). Dennoch bleibt es für Betreiber sinnvoll, auch ein DAkkS-akkreditiertes Labor sorgfältig auszuwählen und die Probennahme vor Ort zu begleiten. Denn der Betreiber kennt die örtlichen Gegebenheiten und kann beispielsweise bei nicht genutzten Wohnungen eine Ausweichwohnung benennen.

Weiterhin gehen auch Probennehmer eines DAkkS-akkreditierten Labors nicht immer fachgerecht vor. Beispielsweise fehlt ihnen manchmal das Werkzeug oder die Zeit, um Strahlregler zu entfernen. Oder sie beproben Mischwasser oder eine Entnahmestelle in einer leer stehenden Wohnung. Bei manchen akkreditierten Laboren kann der Eindruck entstehen, dass ein Interessenkonflikt besteht, da sie im Anschluss an die Analyse auch eine Risikoabschätzung für den Betreiber anbieten.

Wasserentnahmen an einem Tag

Die Beprobungen am Austritt des Trinkwassererwärmers, im Rücklauf der Zirkulation und im Gebäude müssen an einem Tag erfolgen. Dies gilt auch für weitergehende Untersuchungen oder Nachbeprobungen von einzelnen Entnahmestellen: Dann sind auch diese zentralen Stellen erneut zu beproben.

Repräsentativität

Die systemischen Untersuchungen auf Legionellen müssen so erfolgen, dass die Ergebnisse an der jeweiligen Probennahmestelle belastbar und gleichzeitig repräsentativ für die untersuchte Trinkwasser-Installation sind. Dafür wird ein Strangschema benötigt. Verantwortlich für repräsentative und geeignete Probennahmestellen ist der Betreiber (§ 41 TrinkwV). Sinnvollerweise delegiert er diese Aufgabe an seinen Fachplaner oder Fachhandwerker.

Probennahmestellen müssen geeignet sein

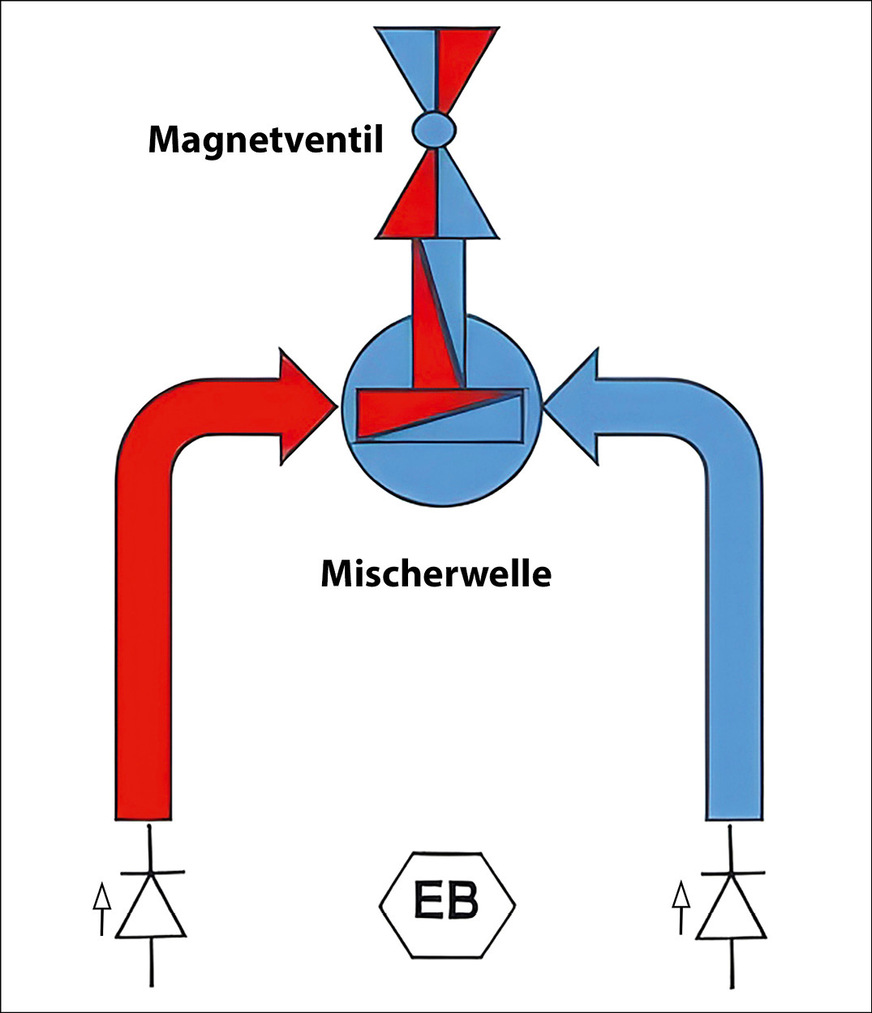

Probennahmestellen müssen mehrere Bedingungen erfüllen: Sie müssen regelmäßig genutzt werden („bestimmungsgemäßer Betrieb“ – also nicht in leer stehenden Räumen), für die Beprobung geeignet und desinfizierbar sein. Weiterhin darf kein Mischwasser beprobt werden. Dies hört sich zwar banal an, kann aber bei fast keiner Bauart von Armaturen ohne weitere Maßnahmen sichergestellt werden. Daher sollte die systemische Untersuchung auf Legionellen möglichst über Probennahmeventile erfolgen. Denn eine Mischwasserabgabe ist bei folgenden Armaturentypen bauartbedingt unvermeidbar: mechanischen Selbstschluss-, elektronischen und thermostatischen Armaturen.

Ferner müssen die Entnahmestellen während der Probennahme einen Liter Wasser ohne Unterbrechung abgeben können. Auch dies ist bei mechanischen Selbstschlussarmaturen kaum möglich. Lediglich über mechanische Einhebelmischer ohne Verbrühungsschutz kann die Trinkwasser-Installation fachgerecht beprobt werden, wenn vor der Probennahme immer eines der Eckventile zugedreht wurde! Diese Vorgabe des Umweltbundesamtes (UBA) gilt seit 2018 – wird jedoch in der Praxis kaum umgesetzt.

Kein „Schönen“ der Befunde

Vor einer Beprobung ist jede Sondermaßnahme unzulässig, das bedeutet: keine „jährliche“ thermische Desinfektion und keine Sondernutzungen/‑spülungen etc. kurz vor der Probennahme! Eine solche Vorgehensweise widerspricht vorsätzlich dem Schutzziel der TrinkwV (Quellen: UBA, DVGW W 551-1 (A) (Entwurf)). Im Gegensatz dazu dürfen jedoch alle regelmäßigen Wasserwechsel, z. B. durch normale Nutzungen, Spülpläne oder über ein Wassermanagementsystem spülende Armaturen, vor den Untersuchungen beibehalten werden.

Ein zeitlicher Abstand zwischen einer Nutzung/Spülung und einer systemischen Untersuchung wurde nicht festgelegt, da er in der Praxis kaum sichergestellt werden kann. Nur für die Temperaturmessung des Kaltwassers (PWC) wird im DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) „mindestens eine Stunde ohne Entnahme“ empfohlen (Abschnitt 8.4.9). Das wäre dennoch auch für die systemische Untersuchung auf Legionellen sinnvoll. Denn die fachgerechte Beprobung ist im Eigeninteresse des Betreibers: Was würde passieren, wenn er durch „Schönungsmaßnahmen“ unauffällige Befunde erhielte, aber kurz darauf ein Nutzer erkranken würde?

Fachgerechte Wasserentnahme über Probennahmeventile

Ausschließlich bei der systemischen Untersuchung auf Legionellen muss der erste Liter des Trinkwassers verworfen werden, bevor ein Volumen von ca. 150 bis 250 ml für die Laboruntersuchungen entnommen wird. So soll der Einfluss der Armatur auf das Untersuchungsergebnis minimiert werden. Dies ist neben der zwingend notwendigen Entfernung von Strahlreglern, Duschschläuchen etc. (DIN EN ISO 19458 „Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen“, Zweck b) auch der Grund, warum nur bei der Untersuchung auf Legionellen das Wasser ebenfalls über Probennahmeventile entnommen werden darf.

Da so der Einfluss der Armatur auf das Untersuchungsergebnis sicher ausgeschlossen wird, ist dies sogar zu empfehlen. Bei manchen Armaturen ist – wie bereits beschrieben – die Wasserentnahme über Probennahmeventile sogar zwingend notwendig, um die Untersuchung von Mischwasser zu vermeiden. Denn bei einer (unerkannten) Mischwasserbeprobung weiß niemand bei einem positiven Befund, ob die Legionellen aus dem Warm- oder dem Kaltwasser stammen – was oftmals teure Nachuntersuchungen und/oder erfolglose Sanierungsversuche zur Folge hat. Zusätzlich sind dann die systemischen Temperaturen ebenfalls falsch: beim Warmwasser zu niedrig und beim Kaltwasser zu hoch.

Keine leer stehenden Wohnungen beproben

Grundsätzlich gelten alle Grenzwerte der TrinkwV nur dann, wenn bei der Probennahme und den Laboruntersuchungen die vorgeschriebenen Vorgehensweisen eingehalten werden. Nur dann sind Befunde belastbar. Dazu gehört der bestimmungsgemäße Betrieb jeder Entnahmestelle vor der Beprobung! Dies ist hinlänglich bekannt und wurde bereits 2018 vom UBA eindeutig festgelegt.

Dennoch wird immer wieder das Trinkwasser in einer leer stehenden Wohnung beprobt. Das gehört bis heute zu den häufigsten Fehlern bei Beprobungen und ist mit teuren Folgen für den Betreiber verbunden. In aller Regel wird diese Vorgehensweise vom Probennehmer damit begründet, dass er doch immer diese Wohnung beprobt habe. Eine Ausrede, die jedoch keine Gültigkeit hat! Denn solche Befunde sind weder belastbar noch repräsentativ für das Gebäude. Vor diesem Hintergrund hält das DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) dann sogar die „Zurückweisungen der gesamten Untersuchung durch das Gesundheitsamt“ für möglich (Abschnitt 6.2).

Grundsätzliche Vorgehensweise

Probennahmen sollen bevorzugt an Waschtischen erfolgen. Denn Duscharmaturen weisen zumeist einen Thermostat auf, sodass nur Mischwasser beprobt werden kann, selbst wenn der Thermostat auf „heiß“ gestellt ist. Dies ist in der Bauart von Thermostaten begründet.

Bei der Probennahme von Warmwasser (PWH) sind die Eckventile des Kaltwassers (PWC) zu schließen und umgekehrt. Nur diese Vorgehensweise verhindert zuverlässig und unabhängig von der Bauart der Armatur, dass Mischwasser beprobt wird. Sollte der Wasserfluss nach spätestens drei Sekunden versiegen, ist in der Armatur ein Thermostat verbaut. In diesem Fall ist eine fachgerechte Beprobung nur über ein Probennahmeventil möglich.

Ist die Beprobung von Mischwasser unvermeidbar, muss dies im Befund angegeben werden. Eine Ermittlung der systemischen Trinkwassertemperatur ist dann nicht möglich (Abschnitt 6.3.2).

Kaltwasser beproben?

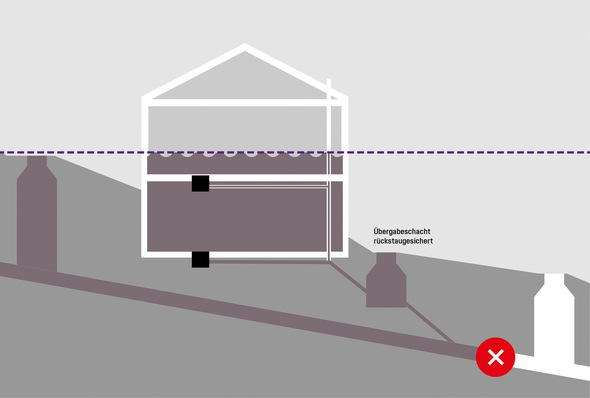

Als Neuerung schlägt das DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) vor, dass zukünftig an jeder repräsentativen Probennahmestelle einer Nasszelle für Warmwasser (PWH) auch die Temperatur des Kaltwassers (PWC) ermittelt wird. Liegt sie nach dem Ablaufen von 3 l Wasser in einem Volumen von 250 ml höher als 25 °C, soll unmittelbar auch das Kaltwasser (PWC) beprobt und im Labor auf Legionellen untersucht werden.

Die zusätzliche Temperaturmessung wird 3 bis 4 Euro kosten. Als Gegenleistung erhält der Betreiber eine höhere Sicherheit für den Betrieb seiner Kaltwasserinstallation. Diese Güterabwägung erschien dem Arbeitskreis des DVGW W 551‑1 (A) (Entwurf) aufgrund der höheren technisch-hygienischen Sicherheit und der häufigen Probleme mit Legionellen im Kaltwasser als notwendig und wirtschaftlich vertretbar.

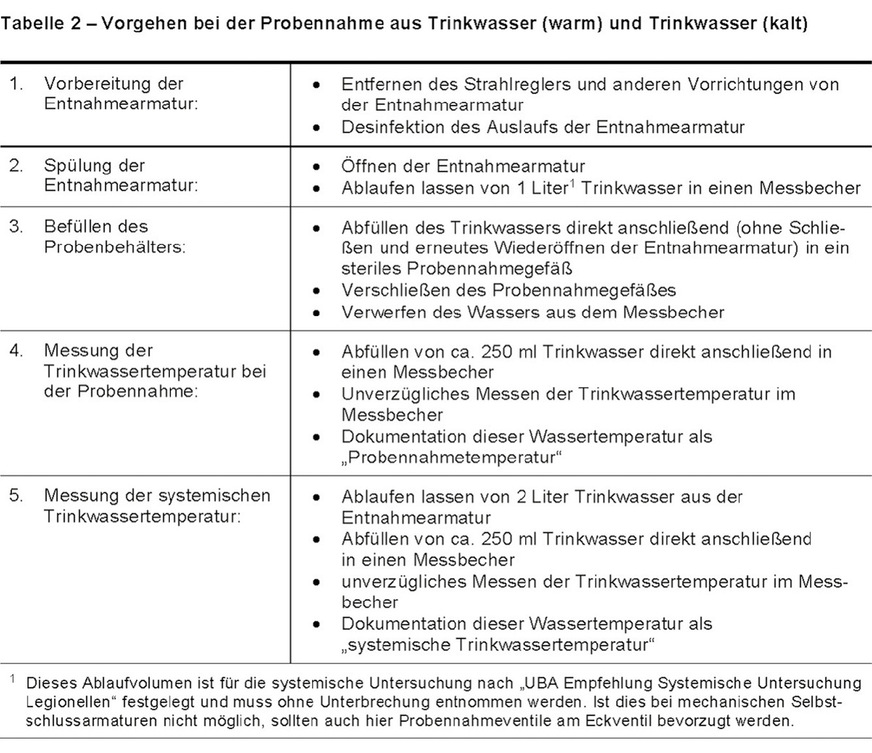

Detaillierte Vorgehensweise und Temperaturmessung

Die detaillierte Vorgehensweise bei der Probennahme ist der Tabelle 2 im Abschnitt 6.3.2 des Arbeitsblatts zu entnehmen. Zuvor müssen repräsentative und geeignete Probennahmestellen vom Betreiber (und nicht durch das Labor!) ausgewählt und vom Probennehmer entsprechend vorbereitet werden (z. B. Eckventile zudrehen). Die Vorgehensweise entspricht weiterhin der DIN EN ISO 19458, Zweck b, wurde jedoch als detailliertes Ablaufschema aufgebaut und beinhaltet auch die Temperaturmessungen für Warm- und Kaltwasser (PWH/PWC).

Die Messung der Entnahmetemperatur erfolgt weiterhin in einem Volumen von 250 ml. Aus der Entnahmetemperatur des Warmwassers (PWH) kann abgeleitet werden, ob das Warmwasser kurz zuvor genutzt wurde: In diesem Fall entspricht die Entnahmetemperatur annähernd der nachfolgend ermittelten systemischen Temperatur.

Die Messung der systemischen Temperatur wurde hingegen neu definiert. Das DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) schlägt vor, dass der Probennehmer die systemische Temperatur standardisiert nach einem Ablauf von etwas mehr als 3 l Wasser in einem Volumen von 250 ml ermittelt, anstatt es wie bisher so lange ablaufen zu lassen, bis sich die Temperatur nicht mehr ändert.

Dies spart Zeit, senkt die Kosten und gibt unmittelbar und nicht erst nach Hinzuziehung eines Sachverständigen Auskunft über die Qualität der Installation. Erreicht das Warmwasser nach Ablauf von 3 l eine Temperatur von 55 °C und überschreitet das Kaltwasser nicht die 25 °C, kann von einer fachgerechten Installation im Hinblick auf die Einhaltung der 3-Liter-Regel als maximales Volumen einer Stichleitung ausgegangen werden.

Fachkundige Dokumentation der Befunde

Viel zu oft weichen die Angaben in den Befunden von den Bezeichnungen der Räume etc. im Strangschema oder von denen vor Ort ab, sodass deren eindeutige Zuordnung erschwert ist. Dabei liegt es im ureigenen Interesse des Betreibers, die Probennahmestellen eindeutig zu benennen und in sein Strangschema einzutragen. Nur so können Befunde eindeutig zugeordnet und mögliche Ursachen einfacher ermittelt werden. Dies trägt wesentlich zur Begrenzung möglicher Sanierungskosten bei.

Fazit

Im Interesse von Betreibern/Vermietern wird im neuen DVGW W 551-1 (A) (Entwurf) die fachgerechte Vorgehensweise bei der Probennahme auf Legionellen deutlich detaillierter beschrieben als je zuvor. Dennoch behält die „Grundnorm“ DIN EN ISO 19458 weiterhin vollumfänglich ihre Gültigkeit, wird allerdings sinnvoll ergänzt. Ein Teil dieser Informationen zur fachgerechten Probennahme wurde aus der bisherigen UBA-Empfehlung aus dem Jahr 2018 entnommen, weitere Erkenntnisse flossen aus Wissenschaft, Praxis und dem Sachverständigenwesen ein.

Ziel ist es, möglichst eindeutige, weitgehend reproduzierbare und repräsentative Befunde zu erhalten. Denn diese sind für eine sichere Beurteilung des technisch-hygienischen Zustandes einer Trinkwasser-Installation und bei Bedarf auch für zielführende und damit kostengünstige Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Bild: DVGW

Bild: Schell

Bild: Peter Arens

Bild: DVGW

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr Beiträge zum Thema Trinkwasserhygiene finden Sie in unserem Online-Dossier unter: