Der Wassermangel ist bereits im Alltag spürbar. In dicht besiedelten Regionen kommt es zunehmend zu Nutzungskonflikten. Die Wasserversorgung großer Städte belastet teilweise die Ressourcen angrenzender Gemeinden. Haushalte, Industrie und Landwirtschaft konkurrieren in manchen Gebieten bereits direkt um verfügbares Trinkwasser.

Verschärft wird die Lage durch Schadstoffe, die ins Grundwasser gelangen und die nutzbare Menge zusätzlich verringern. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale, intelligente Wasserzähler an Bedeutung. Ähnlich wie im Strombereich könnten sie dabei helfen, den Wasserverbrauch bei hoher Auslastung gezielt zu regulieren.

Niedrige Wasserstände, trockene Felder

In Trockenperioden, die wir immer häufiger erleben, kommt es im gesamten Bundesgebiet immer wieder zu Nutzungsverboten von Trinkwasser. In den letzten Jahren haben bereits zahlreiche Städte und Gemeinden aufgrund von Wasserknappheit Restriktionen bei der Trinkwassernutzung eingeführt.

Beispielsweise forderten die Stadtwerke von Emmerich am Niederrhein im Sommer 2024 die Bewohner auf, auf Gartenbewässerung, das Befüllen von Pools sowie das private Waschen von Fahrzeugen zu verzichten, da der Wasserverbrauch um 50 % über dem Normalwert lag. Im August 2024 untersagte die Stadtverwaltung Dresden die Wasserentnahme aus fast allen Gewässern bis Jahresende, da viele Bäche und Flüsse aufgrund von Hitze und Trockenheit niedrige Wasserstände aufwiesen oder teilweise ausgetrocknet waren.

Insgesamt trocknen in vielen Gegenden Felder aus, und es kommt verstärkt zu Bodenerosion. Staubwolken, die bei Erntearbeiten oder Wind über die Landschaft ziehen, erinnern eher an Nebelschwaden – ein Anblick, der besonders in den Sommermonaten zum Alltag geworden ist. Aktuell (Stand Anfang April 2025) ist beispielsweise der Wasserspiegel des Bodensees um 70 cm gesunken. Dennoch bestehen Überlegungen, weitere, wasserarme Regionen mit Bodenseewasser zu versorgen. Es wird deutlich, dass die sichere Versorgung von Mensch, Tier und Umwelt bereits heute – und noch stärker in Zukunft – auf dem Spiel steht. Auch kommende Generationen sind davon betroffen.

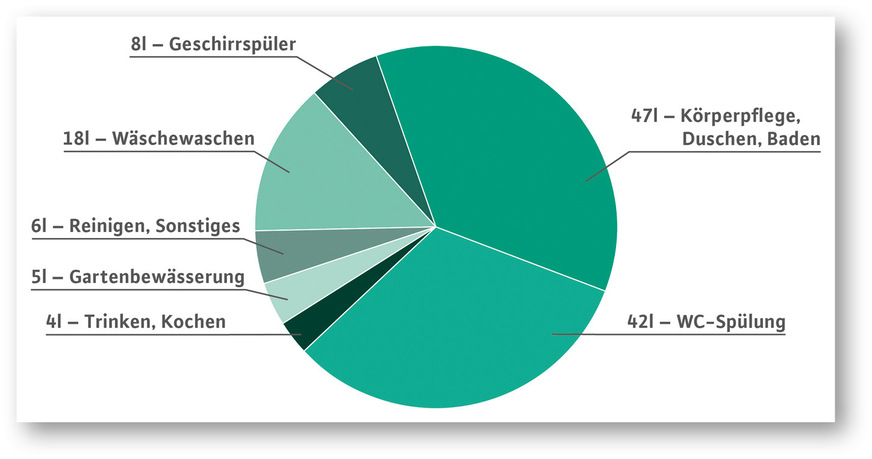

In Deutschland liegt der tägliche Wasserverbrauch pro Person bei etwa 120 bis 123 l – doch davon werden nur 1 bis 2 l tatsächlich getrunken. Der Großteil wird für alltägliche Zwecke wie Duschen, Waschen, Toilettenspülung oder Gartenbewässerung verwendet. Das wirft die Frage auf, ob ein so hochwertiges Lebensmittel für solche Anwendungen eingesetzt werden sollte. Dabei gibt es längst alltagstaugliche Lösungen, mit denen sich Wasser effizienter nutzen lässt – etwa durch intelligentes Regenwassermanagement, das Komfort und Nachhaltigkeit vereint.

Von der Nische zum Standard

Die Regenwassernutzung hat sich in den letzten Jahren technisch wie organisatorisch deutlich weiterentwickelt. Die Systeme gelten heute als ausgereift und zuverlässig – sie liefern tagtäglich Betriebswasser für unterschiedlichste Anwendungen. Auch hygienische Bedenken spielen kaum noch eine Rolle, da sowohl die Wasserqualität als auch die Betriebssicherheit hohen Standards entsprechen.

Neben engagierten Planenden und erfahrenen Fachbetrieben zeigen auch viele Betreibende, dass solche Anlagen langfristig, sicher und ohne Komforteinbußen funktionieren. Parallel dazu ist auch auf behördlicher Ebene ein Wandel erkennbar. Wo früher Regelungslücken und Vorbehalte dominierten, trifft man heute zunehmend auf klare Vorgaben und offenes, sachkundiges Ansprechpersonal mit Praxiserfahrung.

Neue Anwendungen schaffen neue Perspektiven

Zur klassischen Nutzung von Regenwasser in Toilettenspülungen und Waschmaschinen sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Anwendungen hinzugekommen. Zunehmend werden auch Grünanlagen professionell mit Regenwasser bewässert, Wasserspiele betrieben, Waschanlagen versorgt oder industrielle Prozesse unterstützt.

Besonders effizient zeigt sich die Kombination von Regenwassernutzung und Feuerlöschtechnik. Regenwasser, das von Hofflächen, Dächern oder Parkplätzen stammt und sonst versickern oder kostenpflichtig in die Kanalisation abgeleitet werden würde, kann in Tanks gesammelt und ganzjährig zur Toilettenspülung genutzt werden. Gleichzeitig bleibt im Speicher ein festgelegtes Volumen für den Brandfall reserviert. Der ständige Betrieb zur Sanitärversorgung sorgt zusätzlich für eine schnellere Amortisation der ohnehin erforderlichen Brandschutztechnik.

In den meisten Fällen wird Regenwasser unterirdisch gespeichert – das Erdreich bietet dabei ideale Bedingungen, um das Wasser vor Licht, Erwärmung und Verunreinigungen zu schützen. Die Speicherbehälter bestehen je nach Größe aus unterschiedlichen Materialien. Für kleinere Volumen bis etwa 10 m³ haben sich Kunststoff- oder Betonbehälter bewährt.

Bei größeren Anlagen mit einem Speichervolumen zwischen 20 und 500 m³ kommen meist beschichtete Stahltanks oder massive Betonzisternen zum Einsatz. Ist der Platz begrenzt oder das erforderliche Volumen besonders hoch, können auch mehrere Einzelbehälter zu einem gemeinsamen Speichersystem verbunden werden.

Wichtig ist in jedem Fall, dass die Anlagen später gut zugänglich bleiben – ein Domschacht mit entsprechendem Durchmesser stellt den Anschluss an die Geländeoberkante sicher. Der Wartungsaufwand bleibt überschaubar: Eine Sichtkontrolle in regelmäßigen Abständen sowie eine gründliche Reinigung des Speichers etwa alle zehn Jahre sind in der Regel ausreichend.

Bild: Wilo SE

Regenwasser mit System

Die intelligente Steuerung moderner Regenwassernutzungsanlagen überwacht unter anderem den Füllstand des Speichers. Wird mehr Wasser verbraucht als gesammelt wurde, springt automatisch die Trinkwasserversorgung ein. Dabei erfolgt die Einspeisung gemäß Vorschrift ausschließlich über einen sogenannten freien Auslauf – das Trinkwasser fließt zunächst in einen Zwischenspeicher.

Die Nutzung erfolgt bei Bedarf über die Druckerhöhungsanlage, sei es im Normalbetrieb aus dem Regenspeicher oder – bei leerer Zisterne – aus dem Zwischenbehälter. In größeren Systemen übernimmt dieser Speicher zusätzlich die Funktion als Vorlage für die vom Regenwasserzubringer geförderte Menge. Die Steuerung erkennt automatisch, ob genügend Regenwasser vorhanden ist, und schaltet entsprechend um.

Ein intelligentes Regenwassermanagement kann jedoch noch mehr: Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Starkregenvorsorge. Mithilfe von Wetterdaten lässt sich der Speicher vor angekündigten Regenereignissen gezielt entleeren, um Aufnahmekapazität zu schaffen. Nachgeschaltete Versickerungsanlagen oder Leitungen werden dadurch entlastet.

Wird dieses Prinzip großflächig in Städten und Siedlungen umgesetzt, entsteht eine Art Schwarmintelligenz, durch die Rückhaltebecken eingespart und Hochwasserrisiken verringert werden können. Zudem lässt sich mit konsequenter Regenwassernutzung der Zeitpunkt verschieben, ab dem Nutzungseinschränkungen notwendig wären – die Belastung der Wasserressourcen wird somit deutlich reduziert.

Weniger Wasser, weniger Energie

Rund 70 % der deutschen Trinkwasserversorgung stammen aus Grundwasser, das teils aus tiefen Brunnen gefördert werden muss. Anschließend wird es mit hohem Energieaufwand in das Leitungsnetz eingespeist. Schätzungen aus der Versorgungswirtschaft zufolge gehen allein bei der Förderung bereits etwa 50 % der eingesetzten Energie verloren – bevor das Wasser überhaupt beim Verbraucher ankommt.

Durchschnittlich werden 0,5 kWh Energie für 1 m³ Wasser aufgewendet. Sind größere Höhenunterschiede zu überwinden, kann der Energiebedarf auf über 1 kWh/m³ steigen. Für die Wasserversorgung wurden 2020 alleine 8,35 TWh benötigt.1 1 m³ Regenwasser benötigt in einer intelligenten Station ca. 0,15 kWh/m³.

Pumpen mit Potenzial

Sinkende Grundwasserspiegel führen dazu, dass Unterwassermotorpumpen zunehmend außerhalb ihres optimalen Betriebsbereichs arbeiten. Die gestiegene Förderhöhe verringert ihre Effizienz deutlich. Hinzu kommt: Je länger die Aggregate im Einsatz sind, desto stärker sinkt ihr Wirkungsgrad – verursacht durch höhere Spaltverluste, rauere Hydraulikoberflächen oder Ablagerungen wie Verockerungen.

Ein frühzeitiger Austausch älterer Pumpen lohnt sich deshalb häufig, denn moderne Aggregate mit einem Durchmesser von über 8" erzielen heute deutlich bessere Wirkungsgrade. Zusätzlich kann eine spezielle Hochleistungsbeschichtung die hydraulische Effizienz um weitere 2 % steigern.

In Kombination mit Synchronmotoren und entsprechenden Frequenzumformern lassen sich Gesamtwirkungsgrade von bis zu 79 % erreichen. Zum Vergleich: Ältere Unterwassermotortechnologien arbeiten in der Praxis oft nur bei rund 50 %.

Der Ersatz durch moderne Systeme kann also Effizienzgewinne von bis zu 30 Prozentpunkten bringen. Frequenzumformer ermöglichen zudem eine flexible Anpassung der Förderleistung an sich verändernde Betriebsbedingungen – ein weiterer Beitrag zur Effizienzsteigerung. Investitionen in energieoptimierte Systeme werden derzeit im Rahmen staatlicher Förderprogramme großzügig unterstützt.

Bild: fbr

Fernleitungen mit Nebenwirkung

In vielen Regionen Deutschlands erfolgt die Versorgung mit Trinkwasser nicht lokal, sondern über Fernleitungen, die das Wasser über teils erhebliche Entfernungen in die Verbrauchszentren transportieren. Gerade in urbanen Ballungsräumen, aber auch in wasserärmeren Regionen wird Wasser aus weiter entfernten, ergiebigeren Quellen bezogen – ein Vorgang, der mit einem beträchtlichen technischen und energetischen Aufwand verbunden ist. Insgesamt umfasst das deutsche Trinkwassernetz eine Leitungslänge von rund 540.000 km – eine gewaltige Infrastruktur, die kontinuierlich unter Druck gehalten, gewartet und energetisch versorgt werden muss.

Der Energiebedarf im Trinkwasserbereich und damit die CO2-Emissionen werden zudem weiter steigen. Daher sind in der Wasserstrategie des Bundes weitere Fernleitungen festgelegt worden. So sollen zukünftig aus wasserreichen Regionen Leitungen in wasserarme Regionen verlegt werden, zum Teil über mehrere 100 km. Die Strategie gliedert sich in die zehn strategischen Themen:2

Hervorzuheben ist, dass viele dieser strategischen Themen ohne großen Aufwand mit einer konsequenten Regenwassernutzung umsetzbar sind. Gleichzeitig wird durch gezielte Regenwassernutzung weniger Trinkwasser verbraucht, wodurch sich auch der notwendige Volumenstrom innerhalb von Fernleitungen verringert.

Die geringere Durchflussmenge senkt die Strömungsgeschwindigkeit und damit auch den hydraulischen Widerstand, der normalerweise einen Großteil des Energieverbrauchs beim Transport ausmacht. Weniger Widerstand bedeutet: Die erforderliche Antriebsenergie sinkt, die Pumpen arbeiten effizienter – und der Energiebedarf für das gesamte Verteilnetz wird spürbar reduziert.

Diese energetische Entlastung schlägt sich unmittelbar in einer verbesserten CO2-Bilanz nieder. Gerade im Kontext der kommunalen Klimaschutzstrategien oder im Rahmen von Energieaudits kann dieser Aspekt der Regenwassernutzung einen bislang oft unterschätzten Beitrag zur Ressourceneffizienz leisten – ohne dass Komfort oder Versorgungssicherheit darunter leiden.

Wasser doppelt nutzen

Ein weiteres etabliertes und zukunftsweisendes Handlungsfeld im Bereich der Ressourcenschonung ist das Wasserrecycling – insbesondere die Nutzung von sogenanntem Grauwasser. Dabei handelt es sich um nur leicht verschmutztes Abwasser, das etwa beim Duschen, Baden oder Händewaschen anfällt.

Dieses Wasser enthält im Vergleich zu Schwarzwasser (etwa aus Toiletten) deutlich weniger Verunreinigungen und lässt sich mit geeigneter Technik effizient aufbereiten. Nach der Reinigung kann es beispielsweise für die Toilettenspülung oder zur Gartenbewässerung eingesetzt werden – Bereiche, in denen keine Trinkwasserqualität erforderlich ist.

Ein zusätzlicher Vorteil der Grauwassernutzung liegt in der Rückgewinnung von Wärmeenergie. Bevor das Wasser überhaupt in den Reinigungsprozess gelangt, kann über Wärmetauscher ein großer Teil der enthaltenen Wärme abgeschöpft werden. Diese lässt sich zur Vorerwärmung von Trinkwasser oder zur Unterstützung der Heizungsanlage nutzen. So wird nicht nur Wasser, sondern auch Energie effizient genutzt – ein doppelter Beitrag zum Klimaschutz.

Bild: Wilo SE

Fazit

Die Herausforderungen in der Wasser- und Energieversorgung lassen sich nicht mehr isoliert betrachten. Steigende Temperaturen, häufigere Extremwetterereignisse und sinkende Grundwasserspiegel zeigen deutlich: Unsere Infrastrukturen stoßen an ihre Grenzen. Gleichzeitig birgt gerade die Regenwassernutzung enormes Potenzial – ökologisch, technisch und wirtschaftlich. Sie ist ein Schlüssel zu einer resilienten Wasser- und Energiezukunft.

Indem Regenwasser intelligent genutzt und mit modernen Steuerungs- sowie Energietechnologien kombiniert wird, lassen sich wertvolle Ressourcen schonen und gleichzeitig Energieverbräuche spürbar senken. Dieser integrative Ansatz sollte sich stärker in politischen Instrumenten widerspiegeln – sei es in Form eines kombinierten Nachhaltigkeitspasses für Gebäude oder durch eine stärkere Berücksichtigung des Faktors Wasser in Energieaudits. Zudem sollte im Energieaudit (wie nach DIN EN 16247) auch das Thema Wasser aufgenommen werden, um im Nachgang entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten zu können.

Weiterhin wäre es zielführend, wenn im Gebäudeenergiepass der Wasserbedarf transparent aufgezeigt würde. Auch gezielte Fördermaßnahmen könnten die Umsetzung in Kommunen und der privaten Baupraxis beschleunigen. Im kommunalen Bereich werden Pumpen nicht nur für die Trinkwassergewinnung gefördert, sondern auch für den Abwassertransport.

Was heute vielerorts noch als Nice‑to‑have gilt, muss künftig zum Standard werden: eine zukunftsfähige, vernetzte und ressourcenschonende Wassernutzung – im Gebäude, im Quartier und darüber hinaus.

Bild: Wilo SE

Die kompakte, steckerfertige Regenwassernutzungsanlage Wilo-Rain3 ist für den Einsatz in Einfamilienhäusern und kleinen Gewerbeobjekten geeignet. Sie stellt automatisch Regenwasser für Anwendungen wie Toilettenspülungen, Waschmaschinen und Gartenbewässerung bereit und speist bei Bedarf Trinkwasser nach.

Bild: Wilo SE

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr rund um das Thema Regenwassernutzung erfahren Sie in unserem Online-Dossier unter:

www.bit.ly/sbz_regen