Aufgrund der zunehmenden Versiegelung von Landschaften durch Bebauung sind in Zeiten häufiger werdender Wetterextreme mittlerweile vielerorts die öffentlichen Kanalsysteme überlastet. Ein kostenintensiver Neubau oder die Kanalnetzerweiterung wären die Folge, können aber von den Kommunen und Gebietskörperschaften oftmals nicht geleistet werden. Zur Lösung des Problems wird daher zunehmend die Regenwasserbewirtschaftung auf Grundstücken gefordert.

Gemäß Abschnitt 5.3.1 der DIN 1986‑100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056“ ist die Versickerung von Niederschlagswasser ein wichtiger Bestandteil der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Bezüglich Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser auf Grundstücken verweist die DIN 1986‑100 auf die entsprechenden DWA-Regelwerke.

Arbeitsblatt DWA-A 138-1

Neue Erkenntnisse und viele Hinweise aus Forschung und Praxis sowie umfassendere Anforderungen an den Grundwasserschutz führten dazu, dass das Arbeitsblatt DWA‑A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ aus dem Jahr 2005 grundlegend überarbeitet werden musste. Das Arbeitsblatt DWA‑A 138‑1 als Teil der neuen Arbeits- und Merkblattreihe DWA‑A/M 138 gibt einen Überblick über die derzeit bekannten Maßnahmen und Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, die sich in der Praxis bewährt haben.

Der Anwendungsbereich des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 umfasst die Versickerung von Niederschlagswasser aus befestigten oder bebauten Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten. Für die Entwässerungssituation außerhalb von Siedlungsgebieten wird auf weiterführende Regelwerke verwiesen.

Gegenüber dem Arbeitsblatt DWA‑A 138, Ausgabe April 2005, wurden neben der Überführung in eine Arbeits- und Merkblattreihe mit neuem Titel noch folgende weitere Änderungen vorgenommen:

Aufgrund geänderter Bemessungsformeln im Arbeitsblatt DWA‑A 138‑1 sollen neue Bemessungsbeispiele erarbeitet werden. Besondere Hinweise zur Planung und zum Bau sowie Betrieb von Versickerungsanlagen, die nicht den Charakter eines Arbeitsblatts erfüllen, sind ebenso erforderlich. Deshalb wird die zuständige DWA‑Arbeitsgruppe ein ergänzendes Merkblatt DWA‑M 138‑2 „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Erläuterungen und Beispiele“ erarbeiten.

Bild: Mall

Versickerungsanlagen

Zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung werden im Abschnitt 6 des Arbeitsblatts DWA‑A 138-1 verschiedene Versickerungsanlagen aufgeführt. Dazu gehören:

Flächenversickerung

Bei der Flächenversickerung wird das anfallende Niederschlagswasser von befestigten Flächen direkt ohne Zwischenspeicherung auf benachbarte Flächen (in der Regel begrünte bzw. teildurchlässige befestigte Flächen) zur Versickerung abgeleitet. Die Flächenversickerung findet ohne wesentlichen Aufstau statt und kommt der natürlichen Versickerung am nächsten.

Muldenversickerung

Bei der Muldenversickerung werden die Oberflächenabflüsse nach kurzfristiger Speicherung über eine flächig bewachsene Bodenzone versickert. Die Einstauhöhe des Wassers in der Mulde ist in der Regel auf 0,3 m zu begrenzen.

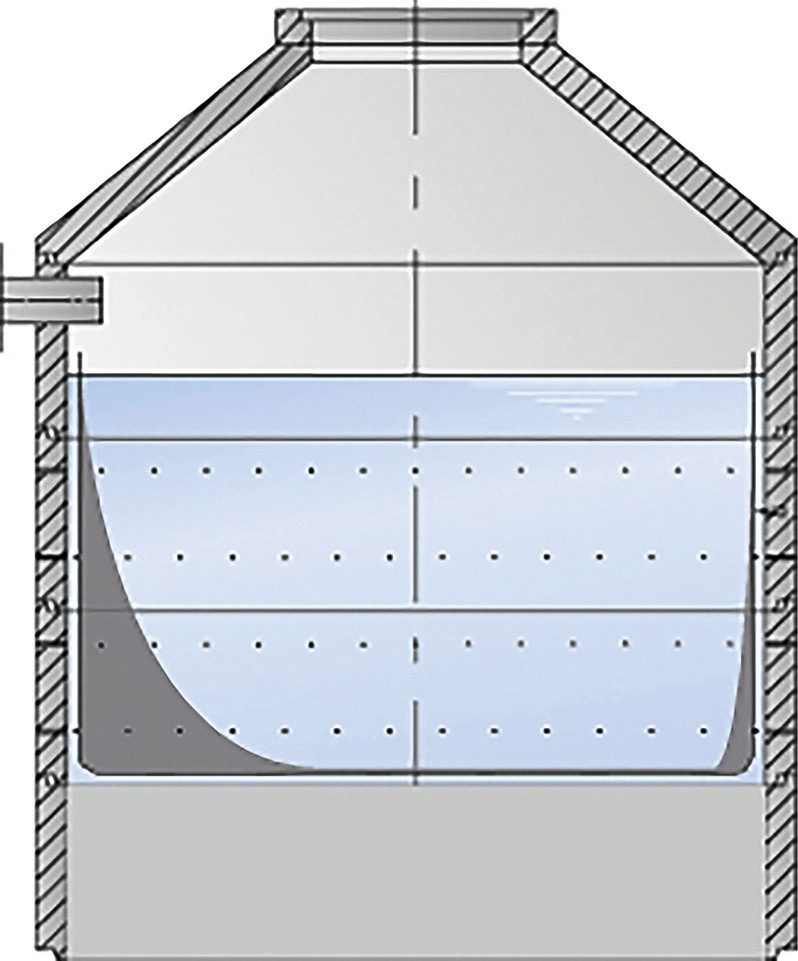

Rigolenversickerung

Die Rigolenversickerung kommt im Allgemeinen zum Einsatz, wenn die zur Verfügung stehende Fläche für eine Muldenversickerung nicht ausreicht. Das Niederschlagswasser wird der Rigole über eine vorgeschaltete Behandlungsanlage zugeführt. Die Bauweisen unterscheiden sich in Rigolen aus Fertigteilen (z. B. aus Kunststoff) oder Rigolen aus Schüttmaterial mit hoher Speicherfähigkeit (z. B. Kies) mit eingebetteten Dränagerohren. Die Verteilung des Regenwassers innerhalb der Rigole erfolgt durch die Dränagerohre mit profilierter Außenfläche und Wasseraustrittsöffnungen.

Mulden-Rigolen-Element

Ein Mulden-Rigolen-Element besteht aus einer Versickerungsmulde und einer darunter angeordneten Rigole mit jeweils eigenständigen Füll- und Entleerungsprozessen. Mulden-Rigolen-Elemente verfügen in der Regel über eine hohe Speicherkapazität (Mulde plus Rigole) und sind dadurch besonders gut bei geringer Wasserdurchlässigkeit des Bodens oder geringem Platzangebot einsetzbar.

Mulden-Rigolen-System

Bei einem Mulden-Rigolen-System handelt es sich um ein Mulden-Rigolen-Element, bei dem ein Teil des in der Rigole gespeicherten Regenwassers über einen Schacht mit Drossel in ein nachfolgendes System abgeleitet wird.

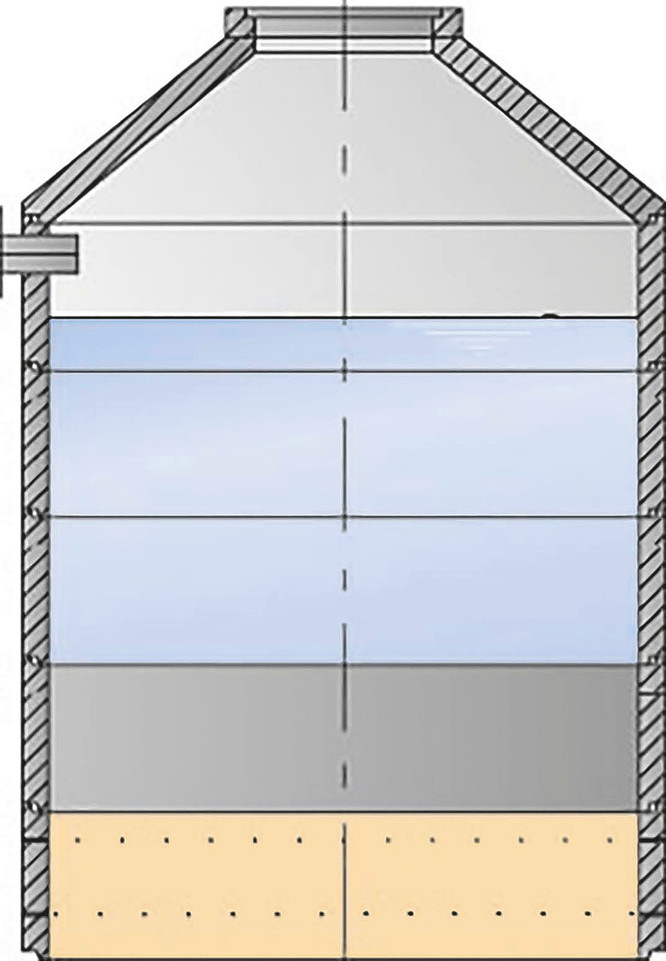

Versickerungsschacht

Im Versickerungsschacht wird das Niederschlagswasser zwischengespeichert und verzögert in den Untergrund abgeleitet. Das Wasser sollte dem Schacht stets über eine vorgeschaltete Behandlungsanlage zugeführt werden. Bei den Bauarten der Schächte wird grundsätzlich in Typ A (Schachtringe mit seitlichen Austrittsöffnungen) und Typ B (Entleerung des Speichervolumens erfolgt vollständig durch die Filterschicht im Sohlenbereich) unterschieden. Versickerungsschächte eignen sich besonders für kleine, abflusswirksame Flächen, wie z. B. Grundstücke von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Bewertung Niederschlagswasser

Im Abschnitt 5.2.2 des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 erfolgt eine nähere Erläuterung der Bewertung des Niederschlagswassers. Niederschlagswasser wird primär durch atmosphärische Verunreinigungen belastet. Eine zusätzliche Belastung erfolgt durch den Kontakt mit stofflich verunreinigten Flächen, wie beispielsweise Dach- oder Verkehrsflächen.

Das auf Flächen gesammelte Niederschlagswasser kann in unterschiedlichsten Konzentrationen mit Schwermetallen oder organischen Stoffen belastet sein. In den Wintermonaten können hohe Konzentrationen an Chlorid aus Tausalzen entstehen. Die Höhe der Belastungen hängt überwiegend von ortsspezifischen sowie klimatischen Bedingungen ab.

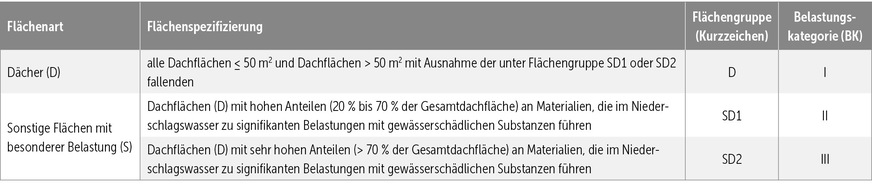

Die Bewertung der Belastung und der daraus resultierenden Behandlungsmaßnahmen von Niederschlagswasser erfolgt auf der Grundlage allgemeiner Kenntnisse zum jeweiligen Stoffaufkommen der unterschiedlichen Flächentypen. Hierzu wird in der Tabelle 5 des Arbeitsblatts eine Kategorisierung der Niederschlagswasserabflüsse von bebauten und befestigten Flächen vorgenommen. Es gibt die folgenden drei Belastungskategorien:

(gering belastetes Niederschlagswasser)

(mäßig belastetes Niederschlagswasser)

(stark belastetes Niederschlagswasser).

Die Flächenkategorisierung beruht hauptsächlich auf der Flächennutzung und dem Risiko möglicher Havarien. Von der Kategorisierung kann in begründeten Einzelfällen abgewichen werden. In der Tabelle 5 werden dabei folgende Flächentypen unterschieden:

Bild: Mall

Anforderungen an Behandlungsmaßnahmen

Die Anforderungen an Behandlungsmaßnahmen des Niederschlagswassers werden in den Abschnitten 5.2.3.2 „Versickerung über bewachsene Bodenzone“ und 5.2.3.3 „Dezentrale Behandlungsanlagen“ definiert. Sie basieren auf den Prüfwerten der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), die nach dem Passieren der bewachsenen Bodenzone oder der dezentralen Behandlungsanlage erfüllt werden. Ferner sind bei der Schädlichkeit des Niederschlagswassers die Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS‑Werte) für das Grundwasser entsprechend der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)1 berücksichtigt.

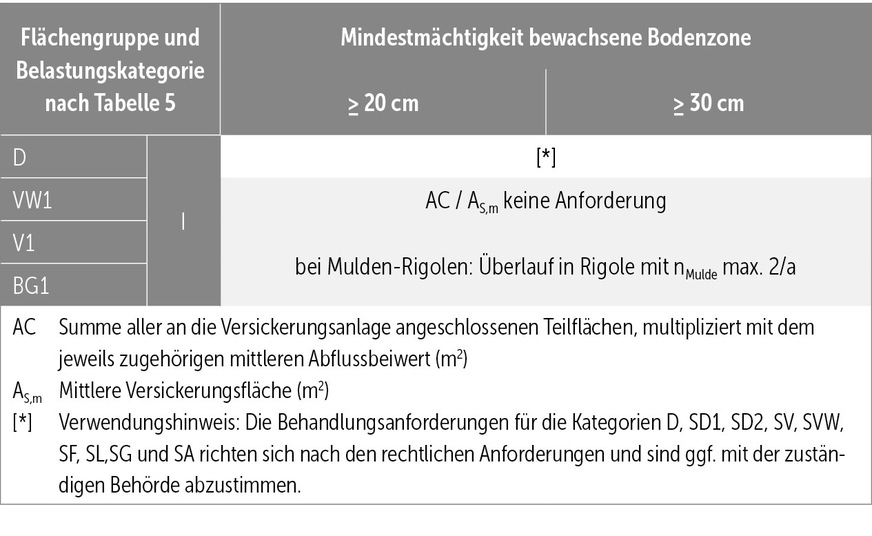

Laut Abschnitt 5.2.3.2 gilt die Versickerung über die bewachsene Bodenzone – etwa bei Mulden – grundsätzlich als Behandlungsmaßnahme. Zur Sicherstellung der Behandlung des Niederschlagswassers und der Versickerungsleistung werden Mindestanforderungen gestellt (Tabelle 6). Die entscheidenden Faktoren sind hierbei:

Ferner werden im Abschnitt 5.2.3.2 noch Anforderungen für besondere Einzelfälle bei der Versickerung über die bewachsene Bodenzone gestellt; gegebenenfalls sind diese mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

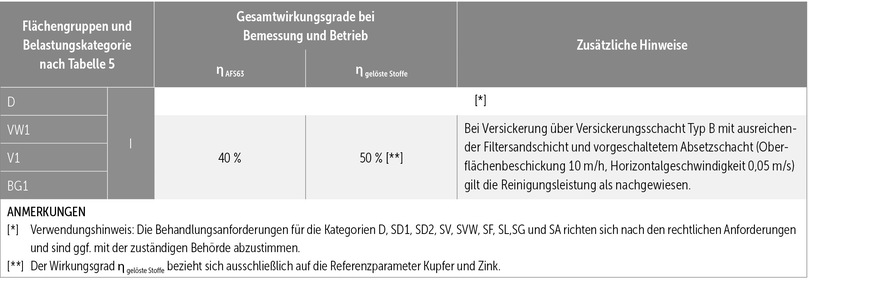

Für dezentrale Behandlungsanlagen sind im Abschnitt 5.2.3.3 die wichtigsten Vorgaben definiert. Hierzu werden in Tabelle 7 Anforderungen an die dezentrale Niederschlagswasserbehandlung vor Versickerung über unterirdische Versickerungsanlagen (Rigolen, Sickerschächte) gestellt. Entscheidende Faktoren sind hierbei die jeweilige Flächenkategorie (I, II oder III) sowie der Gesamtwirkungsgrad der dezentralen Behandlungsanlage.

Bei Anlagen mit bauaufsichtlicher Zulassung – z. B. durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) – müssen die im Zulassungsverfahren festgelegten Vorgaben unbedingt beachtet werden. Ein wesentlicher Bestandteil beim Zulassungsverfahren ist die Festlegung der Reinigungsleistung der Behandlungsanlage.

Zur Verwendung von Anlagen ohne bauaufsichtliche Zulassung kann die Beurteilung der Reinigungsleistung – im Rahmen einer mit der DIBt-Zulassung vergleichbaren Prüfung – durch eine von der zuständigen Wasserbehörde zugelassene Prüfstelle durchgeführt werden. Generell sollten Anforderungen für besondere Einzelfälle, die nicht im Abschnitt 5.2.3.3 erfasst sind, mit der zuständigen Wasserbehörde abgestimmt werden.

Hydrogeologische Gegebenheiten

Im Abschnitt 5.3.1 des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 werden die hydrogeologischen Gegebenheiten beschrieben. Bereits im Vorfeld der Planung einer Niederschlagswasserversickerung auf einem Grundstück sollte in jedem Fall eine hydrogeologische Untersuchung vor Ort durchgeführt werden. Die Ermittlung der zur Regenwasserversickerung erforderlichen Daten erfolgt durch Geländeuntersuchungen und Grundwasserstandmessungen.

Im hydrogeologischen Gutachten werden dann detailliert die Boden- und Grundwasserverhältnisse beschrieben. Die wichtigsten Kenndaten sind hierbei:

(Durchlässigkeitsbeiwert kf in m/s).

Der Abstand der Sohle der Versickerungsanlage zum mittleren höchsten Grundwasserstand (MHGW) sollte mindestens 1 m betragen. In Ausnahmefällen kann der Abstand bei geringer stofflicher Belastung der Niederschlagsabflüsse – in Absprache mit der zuständigen Genehmigungsbehörde – auch weniger als 1 m betragen. Dabei muss aber in jedem Fall ein Mindestabstand von 0,5 m berücksichtigt werden.

Bei der Regenwasserversickerung liegen die Durchlässigkeitsbeiwerte (kf‑Werte) in der Regel in einem Bereich von 10-3 m/s bis 10-6 m/s. Besonders geeignete Bodenarten sind z. B. sandiger Kies, sandiger Schluff sowie Grob-, Mittel- und Feinsande.

Abstand zu Gebäuden und Grenzen

Durch Versickerungsanlagen dürfen keine Schäden an Gebäuden und Anlagen entstehen. Die wichtigsten Abstandsregelungen werden im Abschnitt 5.3.2 erläutert. Bei den Mindestabständen zu Gebäuden sind die Art und Tiefe der Unterkellerung sowie die Lage der Grundwasseroberfläche von entscheidender Bedeutung.

Der Abstand von Versickerungsanlagen zu Grundstücksgrenzen ist unter Berücksichtigung der Art der Versickerungsanlage, des Abstands zu Gebäuden und der örtlichen Gegebenheiten – insbesondere der Hydrogeologie und Topografie – so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks einschließlich Bebauung durch Sicker- und Überflutungswasser auszuschließen ist. Einbauten innerhalb der Versickerungsanlage sollten vermieden werden, da diese zu einer Verminderung der Versickerungsleistung führen können.

Bau von Versickerungsanlagen

Im Abschnitt 7 des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 befinden sich die wichtigsten Vorgaben zur Bauausführung von Versickerungsanlagen. Die wesentlichen Punkte zur Bauvorbereitung und Baustellenorganisation sind im Abschnitt 7.1 aufgeführt. Für komplexere Versickerungsanlagen wird eine Fachbauleitung empfohlen.

Unter Abschnitt 7.2 „Erdarbeiten“ wird besonders darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Bau von Versickerungsanlagen unbedingt alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Bodenverdichtung und zur Aufrechterhaltung der Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds getroffen werden müssen. Die Anforderungen zur Begrünung – etwa von Mulden – sowie die Fertigstellungspflege von Versickerungsanlagen befinden sich im Abschnitt 7.3 des Arbeitsblatts.

Betrieb von Versickerungsanlagen

Wichtige Vorgaben zum ordnungsgemäßen Betrieb von Versickerungsanlagen werden im Abschnitt 8 des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 erläutert. Hierbei wird ausdrücklich auf die Erstellung eines Betriebshandbuchs hingewiesen. Im Betriebshandbuch müssen folgende wichtige Daten bzw. Nachweise zur Versickerungsanlage dokumentiert werden:

Das Betriebshandbuch ist dem Betreiber der Versickerungsanlage und – falls gefordert – der zuständigen Wasserbehörde auszuhändigen.

Inspektion und Wartung

Die DIN 1986‑3 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung“ verweist bezüglich der Inspektion und Wartung von Versickerungsanlagen auf das Arbeitsblatt DWA‑A 138. Gemäß Abschnitt 8 des Arbeitsblatts DWA‑A 138‑1 sind Versickerungsanlagen regelmäßig zu überwachen, zu pflegen, zu warten und instand zu halten.

Die wichtigsten Anforderungen an Betrieb und Pflege von oberirdischen Versickerungsanlagen sind im Abschnitt 8.2.2 des Arbeitsblatts beschrieben. Anforderungen für unterirdische Versickerungsanlagen stehen im Abschnitt 8.2.3.

Generell müssen die Wartungshinweise der Hersteller von Produkten für Versickerungsanlagen beachtet werden. Insbesondere in Bezug auf Regenwasserbehandlungsanlagen sind folgende Zeitabstände zur Kontrolle, Reinigung und Wartung empfehlenswert:

Rechtliche Grundlagen

Im informativen Anhang B werden die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Planung sowie den Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen thematisiert. Eingangs wird auf geltendes EU-, Bundes-, Landes- und kommunales Satzungsrecht hingewiesen. Den Hauptteil des Anhangs B bildet die wasserrechtliche Erlaubnis.

Niederschlagswasser wird juristisch als Abwasser eingestuft. Somit handelt es sich bei Versickerungsanlagen einschließlich der zugehörigen Behandlungsanlagen um Abwasseranlagen. Im Wasserhaushaltsgesetz heißt es unter § 60 Absatz 1: „Abwasseranlagen sind so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Im Übrigen müssen […] Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden.“

In der Praxis sind die rechtlichen Anforderungen an Versickerungsanlagen vor Ort in der Regel dem jeweiligen Landeswassergesetz, den kommunalen Abwassersatzungen oder den Merkblättern der Umweltschutzämter zu entnehmen.

Fazit

Für die Entwicklung einer wassersensitiven Stadt muss der natürliche Wasserkreislauf mehr Berücksichtigung finden. Es ist notwendig, dass das Niederschlagswasser bevorzugt direkt vor Ort versickert oder verdunstet. Hier tragen Versickerungsanlagen durch die Neubildung von Grundwasser maßgeblich zur ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft bei.

Eine sorgfältige Planung und Ausführung sowie die geordnete Koordination zwischen allen beteiligten Gewerken sind die Grundvoraussetzung für sicher funktionierende Versickerungsanlagen. Welche Anforderungen an die richtige Bemessung von Versickerungsanlagen gestellt werden sowie einige entsprechende Berechnungsbeispiele stellt Teil 2 des Beitrags in der SBZ 07.25 vor.

Bild: IKT / Roland W. Waniek

Bild: Otto Graf / Angelstein

Quellen

Arbeitsblatt DWA‑A 138‑1: Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: Planung, Bau, Betrieb. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Oktober 2024

Arbeitsblatt DWA‑A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), April 2005

Arbeitsblatt DWA‑A 117: Bemessung von Regenrückhalteräumen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Dezember 2013

DIN 1986‑100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056. Beuth Verlag (DIN Media), Dezember 2016

DIN 1986‑3: Entwässerungsanlagen für Gebäude

und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung. Beuth Verlag (DIN Media), Mai 2024

DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement. Beuth Verlag (DIN Media), Juli 2017

MURL NRW: Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes. Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 18. Mai 1998