Norm? Klingt trocken. Lebensretter? Trifft’s besser. Denn genau darum geht es bei der DIN 14462. Mit der Überarbeitung im Juli 2023 wurden zahlreiche praxisrelevante Neuerungen eingeführt. Einige Veränderungen sind klein, andere haben handfeste Folgen für Planung, Einbau und Wartung von Löschwasseranlagen.

Die wichtigsten Neuerungen

Die DIN 14462 (2023) regelt die Planung, den Einbau, den Betrieb und die Instandhaltung von Wandhydrantenanlagen, Über- und Unterflurhydrantenanlagen sowie Löschwasseranlagen „trocken“. Die Schnittstelle zwischen Trinkwasser-Installation und Löschwasseranlage wird in der DIN 1988-600 definiert. Welche Anforderungen und hygienischen Risiken damit verbunden sind und wann Handlungsbedarf bei Bestandsanlagen besteht, das erläutert ein separater Beitrag in SBZ 08.25.

Für das SHK-Handwerk ist die DIN 14462 deshalb von zentraler Bedeutung, da sie die Löschwasseranlage hinter der Trinkwassertrennung beschreibt. Nachfolgend wird auf die wichtigsten Normabschnitte in Bezug auf Druckerhöhungsanlagen und deren Umfeld eingegangen.

Allgemeine Anforderungen (Abschnitt 4.1)

In der Norm ist jetzt klar benannt, dass jede Löschwasseranlage für eine Mindestbetriebszeit von zwei Stunden auszulegen ist. Für die Praxis bedeutet das: Bei der Planung ist die Wasserversorgung so zu dimensionieren, dass diese Zeitspanne abgedeckt ist. Sollten bestimmte Umstände dazu führen, dass von der Norm abgewichen werden muss, dann ist dies mit den zuständigen Stellen abzustimmen und zu protokollieren.

Anforderungen an die LWZ (Abschnitt 4.2)

Erstmals wurden Anforderungen an den Aufstellraum der Löschwasserzentrale (LWZ) aufgenommen. Dieser muss überflutungssicher sein (gemäß DIN 1988-600 und DIN EN 1717), über einen Bodenablauf oder eine Hebeanlage (Bild A) verfügen und mindestens das bei bestimmungsgemäßem Betrieb anfallende Wasser (z. B. durch Spülungen, Probeläufe) entwässern können.

Bild: Wilo SE

Bei potenziell hohen Schäden durch Störungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die LWZ muss frei von Brandlasten, gegen äußeren Brand geschützt, frostfrei, trocken und gegen unbefugten Zutritt gesichert sein. Sie sollte sich in unmittelbarer Nähe zu der Wasserzähleranlage befinden. Das bedeutet: Bei Neubauten ist die räumliche Planung der LWZ frühzeitig mit Brandschutz und TGA abzustimmen.

Rohrleitungsdimensionierung, Mindestdurchflussmengen und Drücke (Abschnitt 4.5.3)

Beim Vergleich mit der Vorgängerversion sind alle Mindestdurchflussmengen und Mindestfließdrücke gleich geblieben. Neu hinzugekommen sind die Wandhydranten mit Löschmittelzusatz, deren Werte aber herstellerabhängig sind und somit nicht explizit benannt wurden.

Im Rahmen der Normüberarbeitung wurde klargestellt, dass bei geringeren Durchflussmengen als den in der Norm geforderten Mindestwerten der Fließdruck bis zum maximal zulässigen Ruhedruck ansteigen darf. Dies betrifft etwa Wandhydranten Typ F im Selbsthilfebetrieb, insbesondere bei Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch.

Zudem ist bei der Planung zu beachten, dass bei Anlagen mit unterschiedlichen Löschwassereinrichtungen – beispielsweise Wandhydranten und Außenhydranten – jede Einrichtung separat zu berechnen ist. Dabei ist der jeweils höchste Durchflusswert anzusetzen. Eine gleichzeitige Nutzung mehrerer Systeme ist grundsätzlich nicht anzunehmen, es sei denn, dies wird explizit durch die Baugenehmigung gefordert.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Nachspeisemengen: Diese sind gemäß Abschnitt 4.7 (Vorlagebehälter) zu berücksichtigen und müssen auf Basis der tatsächlichen Druckverhältnisse und Durchflussmengen dimensioniert werden.

Entwässerung (Abschnitt 4.6)

In der Norm wird jetzt explizit darauf hingewiesen, dass auch Sicherheitsventile in die Entwässerungsplanung einzubeziehen sind – gerade mit Blick darauf, dass Sicherheitsventile an der entferntesten bzw. höchsten Stelle des Rohrleitungssystems eingebaut werden müssen (Abschnitt 4.9.3 Druckminderung).

Wichtig: Die Löschwasserversorgung darf im Brandfall nicht durch Entwässerungssysteme negativ beeinflusst werden. Das bedeutet, dass Entwässerungseinrichtungen so konzipiert sein müssen, dass sie auch bei Auslösung dem System kein notwendiges Löschwasser entziehen.

Vorlagebehälter (Abschnitt 4.7)

Vorlagebehälter müssen so ausgelegt sein, dass sie jederzeit ausreichend Löschwasser nachführen können – auch dann, wenn an einzelnen, hydraulisch günstiger gelegenen ungedrosselten Wandhydranten ein höherer Fließdruck als der in der Norm geforderte Mindestfließdruck anliegt.

Der Grund: Ein höherer Druck führt zu einer höheren Durchflussmenge, was wiederum den Wasserbedarf erhöht. Für die Praxis bedeutet das, dass die tatsächlichen Druckverhältnisse an den Entnahmestellen bei der Auslegung des Behälters beachtet werden müssen.

Die Norm empfiehlt, die erforderliche Nachspeisemenge mithilfe des sogenannten k-Faktors zu berechnen. Dieser berücksichtigt den Zusammenhang zwischen Druck und Durchflussmenge und ermöglicht eine realistische Dimensionierung. Für Anlagen mit Über- oder Unterflurhydranten reicht es hingegen aus, die Nachspeisung entsprechend der in der Norm angegebenen Mindestdurchflussmenge zu bemessen – unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gleichzeitigkeit der Nutzung.

Die Berechnung des Nutzvolumens des Vorbehälters erfolgt nicht mehr in Anlehnung an die DIN 1988-500, sondern nach der neuen Formel „1,8 x Mindestdurchflussmenge nach Tabelle 2 x Gleichzeitigkeit“. Das Ergebnis ist jedoch das Gleiche.

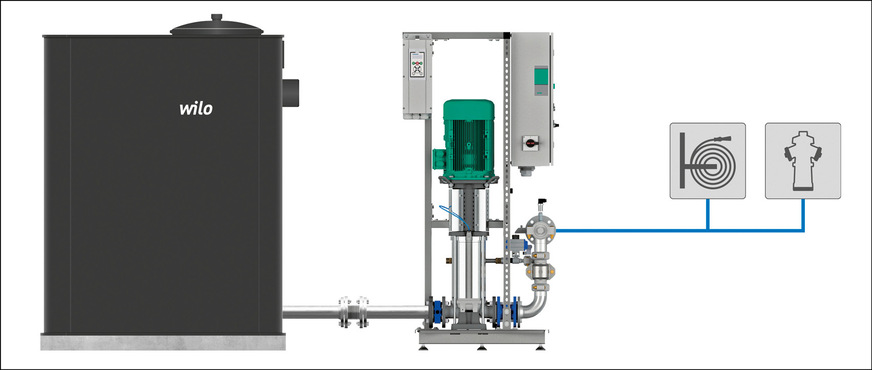

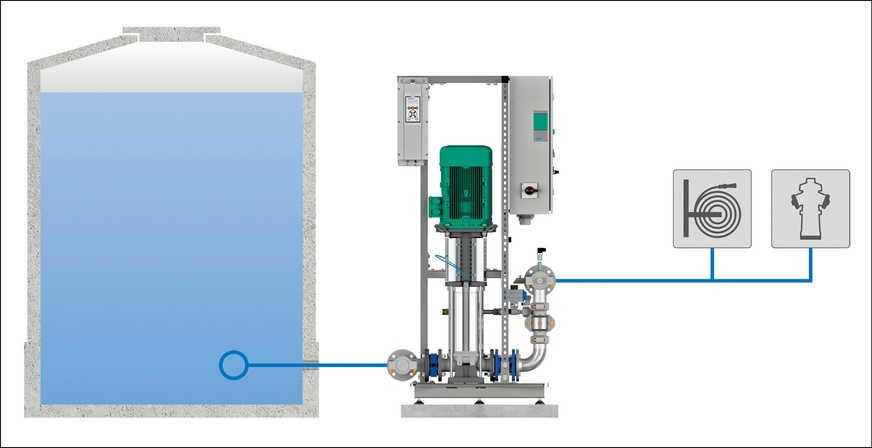

Löschwasserbehälter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, etwa als integrierten Vorbehälter auf einer kompakten Druckerhöhungsanlage (Bild B), als frei aufgestellten Vorbehälter (Bild C) oder als Löschwasserzisterne bei geplanter Vollbevorratung (Bild D).

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Druckerhöhungsanlage (Abschnitt 4.8)

Die überarbeitete DIN 14462 schafft zudem klare und praxisnahe Anforderungen an die Planung und Ausführung von Druckerhöhungsanlagen in Löschwasseranlagen. Sie weist explizit darauf hin, dass Druckerhöhungsanlagen (DEAs) ausschließlich der Löschwasserversorgung dienen dürfen. Eine Nutzung für andere Zwecke – etwa zur Gartenbewässerung oder Entwässerung – ist unzulässig.

Probeläufe müssen wöchentlich und automatisch erfolgen. Zulaufarmaturen mit elektrischer oder pneumatischer Hilfsenergie sind dabei automatisch mitzuprüfen, solche ohne Hilfsenergie – z. B. Schwimmerventile – monatlich manuell. DEAs dürfen erst bei einem Volumenstrom kleiner 100 l/min abschalten. Der bisher geforderte Schutz gegen unbefugtes Betätigen entfällt, sofern der Aufstellraum der LWZ gemäß Abschnitt 4.2 gesichert ist.

Bei geforderter Redundanz sind zwei vollständige DEAs erforderlich, wobei jede die volle Löschwassermenge allein liefern können muss. Weiterhin sind Stell-, Mess- und Regelorgane doppelt auszuführen. Dazu zählt auch die

Nachspeiseeinrichtung für den Vorbehälter. Im Störfall muss die zweite DEA automatisch übernehmen.

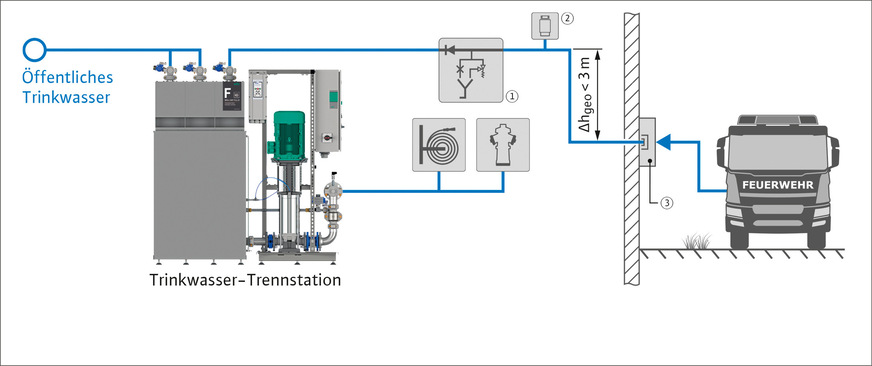

Die Einbindung der Fremdwassereinspeisung richtet sich künftig nach der Gebäudehöhe: Bei mehr als 30 m erfolgt sie in den Vorlagebehälter (Bild E), darunter direkt hinter der DEA (Bild F). Fremdwassereinspeiseleitungen müssen mit Be- und Entlüfter, frostfreiem Rückflussverhinderer und Entleerungsmöglichkeit bis zu diesem ausgestattet sein.

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

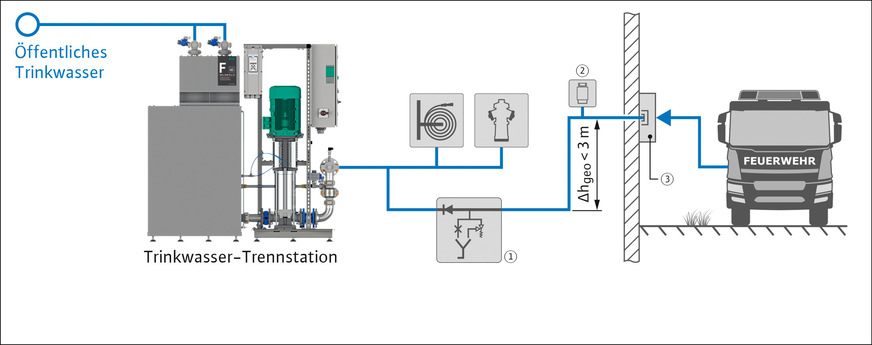

Fremdwassereinspeisungen sind dabei nur bei mittelbarem Anschluss (Vorbehälter + DEA) zulässig (Bild G). Ist die Anlage über einen unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation angeschlossen (z. B. bei einer direkt eingebundenen Füll- und Entleerungsstation mit vorgeschalteter DEA), ist die Fremdwassereinspeisung hingegen nicht zulässig. In diesem Fall muss auf Alternativen zurückgegriffen werden (z. B. Sicherheitsstromversorgung), da jede Löschwasserpumpenanlage eine Fremdwassereinspeisung oder ein zielführendes Äquivalent haben muss.

Bild: Wilo SE

Die Anforderungen an die elektrische Ansteuerung einer DEA wurden ebenfalls umfassend konkretisiert. So müssen Schaltgeräte der DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) entsprechen, und für den Schaltschrank ist ein außen liegender Hauptschalter notwendig. Die DEA muss innerhalb von 15 Sekunden nach Spannungswiederkehr ihre volle Leistung bringen, die Anlaufzeit der Pumpen ist auf zehn Sekunden begrenzt. Zeitversetztes Starten mehrerer Pumpen ist somit meist nicht mehr möglich.

Neu ist auch die Pflicht zur Überstromüberwachung der Pumpen – nur zur Signalisierung. Ausgenommen ist der Probelauf, bei dem eine wirksame Abschaltung der Überwachung gefordert ist. Die DEA muss zehn Starts pro Stunde, davon fünf Starts hintereinander, und zwei Stunden Dauerbetrieb ermöglichen.

Die zulässigen Anlaufarten sind nun auch genau beschrieben: Direktanlauf, Stern-Dreieck-Anlauf, Sanftanlauf (inkl. Dokumentation der Art des Hochlaufs) sowie Frequenzumrichter mit Brandschutzmodus. Nennspannungsbereiche sind laut Herstellerangaben einzuhalten. Somit sind Kabelquerschnitte und Absicherungen auch bei Mehrpumpenanlauf und -betrieb entsprechend auszulegen. Sicherungen müssen drei Pumpenstarts hintereinander ermöglichen. Bei Redundanz ist für jede DEA eine eigene elektrische Zuleitung mit Sicherung gefordert.

Druckregelung (Abschnitt 4.9)

Der Fließdruck an Schlauchanschlussarmaturen darf 8 bar nicht überschreiten, der statische Druck maximal 12 bar betragen. Kurzzeitig sind bis zu 12 bar Fließdruck nur bei geringeren Entnahmemengen zulässig. Eine Druckregelung ist in Löschwasseranlagen in der Regel ab 8 bar erforderlich. Bei Pumpendrücken unter 12 bar werden vorzugsweise Drosselscheiben eingesetzt, bei höheren Drücken Druckminderer hinter der DEA oder entsprechende Regelstrategien über Frequenzumrichter. In diesem Fall sind Sicherheitsventile vorzusehen, die bei Ausfall von Komponenten Drücke über 12 bar sicher ableiten. Die Sicherheitsventile müssen an der entferntesten bzw. höchsten Stelle des Rohrleitungssystems eingebaut werden.

Für Gebäude mit größeren Höhenunterschieden sind Druckzonen erforderlich, wobei eine Zone maximal 40 m Höhenunterschied umfassen sollte. Druckzonen können mit Druckerhöhungsanlagen (parallel oder in Serie) oder mit Druckregelarmaturen realisiert werden. Zentrale Druckregelarmaturen in den Steigleitungen sind dezentralen Lösungen vorzuziehen. Neu ist: Grenztaster zur Umschaltung von Druckzonen sind nicht mehr zulässig. Außerdem müssen bei redundanten DEAs auch die Druckregelarmaturen redundant ausgeführt werden.

Betrieb und Instandhaltung (Abschnitt 7)

Die DIN 14462 verpflichtet Betreiber, die gesamte Löschwasseranlage regelmäßig instand zu halten, nach jedem Gebrauch zu prüfen und dauerhaft betriebsbereit zu halten. Instandhaltungen sind nach den Vorgaben der Norm sowie den Herstellerangaben durchzuführen. Abweichungen zu früheren Prüfwerten müssen bewertet werden. Bauteile zur Druckminderung sind mindestens einmal jährlich über den gesamten Regelbereich zu prüfen. Für alle Arbeiten muss der Betreiber qualifiziertes Personal und die nötigen Unterlagen bereitstellen.

Weitere Anforderungen an den Anlagenbetreiber

Neben der technischen Umsetzung stehen Betreiberpflichten im Mittelpunkt der Norm. Betreiber müssen nicht nur die Einsatzbereitschaft ihrer Anlage sicherstellen, sondern auch regelmäßige Kontrollen und Prüfungen veranlassen. Neu ist hierbei, dass die Betreiberkontrollen verbindlich zu dokumentieren sind, etwa im Kontrollbuch. Dazu gehören Sichtprüfungen, Funktionskontrollen und der Vergleich mit vorangegangenen Prüfergebnissen.

SHK-Fachbetriebe sollten hier aktiv informieren, unterstützen und idealerweise direkt die regelmäßige Wartung anbieten. Auch die Schulung des Betreibers nach Inbetriebnahme gehört zu den empfohlenen Leistungen – inklusive Erläuterung der Pflichten und des Umgangs mit dem Kontrollbuch. So entsteht nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Kundenbindung.

Einblick in die SHK-Praxis: So läuft eine Nachrüstung ab

Fallbeispiel: Ein SHK-Betrieb wird mit der Nachrüstung einer Trinkwassertrennung in einem Bürogebäude mit Wandhydranten beauftragt. Die Norm schreibt vor, dass die lieferbare Nachspeisemenge mit dem Wasserversorger abzustimmen ist. Bei der Prüfung stellt sich heraus: Der vom Wasserversorger garantierte Volumenstrom reicht für die Anwendung nicht aus.

Vorgehen: Es gilt, einen größeren Behälter oder sogar eine Vollbevorratung einzuplanen und das System damit den Nachspeisemöglichkeiten entsprechend anzupassen. Weiterhin wird eine DEA ausgelegt und installiert und eine entleerbare Löschwassereinspeisung für die Feuerwehr und ein Steinfänger in die Trinkwassereinzelzuleitung (gemäß DIN 1988-600 gefordert) eingebaut. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme erfolgt die Anlegung eines Kontrollbuchs und die Einweisung des Betreibers in dessen Handhabung.

Hierbei handelt es sich um einen typischen Fall – und ein Beispiel dafür, wie die neue Norm in der Praxis funktioniert, wenn Planung, Ausführung und Betreiberverantwortung zusammenspielen.

Das sollten SHK-Betriebe wissen

Die Anforderungen der DIN 14462 lassen sich umsetzen – wenn man sie rechtzeitig kennt und in die Planung einbezieht. Deshalb ist es besonders wichtig, frühzeitig mit den relevanten Stellen zu sprechen: mit der Brandschutzbehörde, dem Sachverständigen, dem Planer, dem Wasserversorger und dem Betreiber.

Zu den häufigsten Irrtümern rund um die Technik, Verantwortung und Regeln für Löschwasseranlagen gehören:

Fazit: Norm kennen – Verantwortung tragen – Chancen nutzen

Die überarbeitete DIN 14462 bringt klare Regeln, mehr Sicherheit und neue Anforderungen – aber vor allem bietet sie dem SHK-Handwerk die Chance, sich als fachkundiger Partner im Brandschutz zu positionieren. Wer die Norm kennt, kann nicht nur rechtssicher planen, installieren und warten, sondern auch seine Kunden kompetent begleiten – von der ersten Beratung bis zur regelmäßigen Instandhaltung. Das heißt: Wer die DIN 14462 ernst nimmt, macht Brandschutz zu einem festen Bestandteil seiner Fachkompetenz – und aus Pflicht wird Profil.

Kommentar zur DIN 14462 in Arbeit

Aktuell wird seitens des ZVHSK an einem Kommentar zur DIN 14462 gearbeitet, der zusätzliche Auslegungshilfen und Praxisbeispiele enthalten soll. Fachbetriebe sollten die Entwicklung im Blick behalten insbesondere, wenn sie regelmäßig mit Planung, Einbau oder Wartung von Löschwasseranlagen befasst sind.