Wird bei der Planung oder beim Einbau die erforderliche Trennung zwischen Trinkwasser- und Löschwasserinstallation nicht normgerecht umgesetzt, kann es zur Verkeimung kommen. Die Folge: aufwendige Spülmaßnahmen, mikrobiologische Sanierungen oder schlimmstenfalls ein vollständiger Rückbau – mit enormen Kosten für Betreiber, Fachplaner und ausführendes Gewerk. Umso wichtiger, sich in diesem Bereich auszukennen.

Anforderungen an die Löschwasserbereitstellung

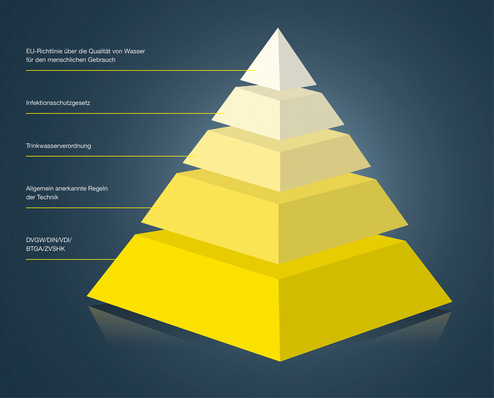

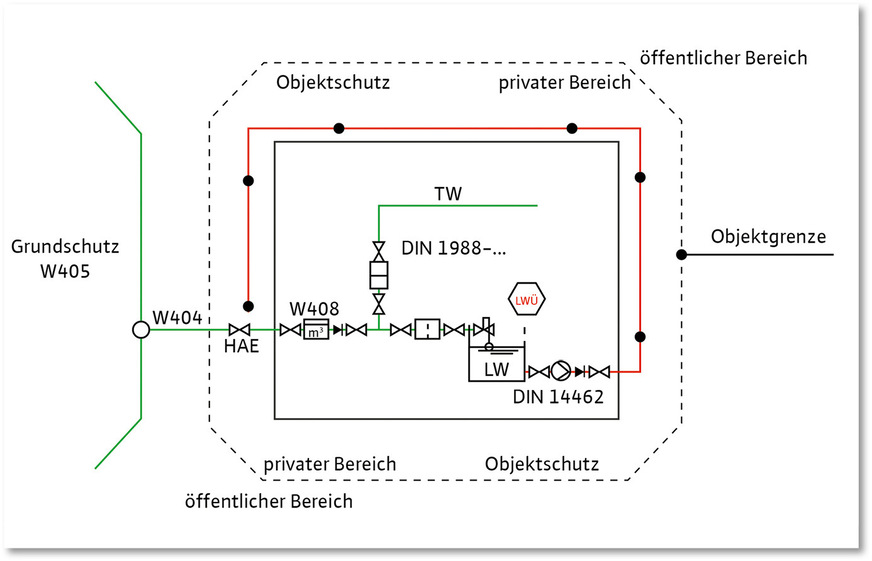

Die brandschutztechnische Planung eines Gebäudes beginnt in der Regel mit der Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Dieses enthält Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandbekämpfung und Evakuierung und legt die notwendigen Löschwassereinrichtungen fest. In der Praxis wird dabei zwischen Grundschutz und Objektschutz unterschieden, wie er beispielsweise durch Sprinkleranlagen oder Wandhydranten umgesetzt wird.

Insbesondere beim Objektschutz mit Wandhydranten und Außenhydranten im privaten Bereich kommt häufig eine stetige Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz zum Einsatz (Bild A). Sobald dies der Fall ist, ist die DIN 1988‑600 anzuwenden. Die Norm bildet die technische Grundlage für Planung, Bau, Betrieb, Änderung und Instandhaltung der Trinkwasser-Installation in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen.

Eine grundlegende Voraussetzung für den Einsatz von Trinkwasser zur Löschwasserbereitstellung ist, dass das zuständige Wasserversorgungsunternehmen den hierfür benötigten Volumenstrom auch liefern kann. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen ist daher ebenso unerlässlich wie die enge Koordination zwischen TGA-Fachplanung und ausführendem SHK-Unternehmen. Insbesondere bei Objektschutzanlagen ist der Wasserversorger grundsätzlich nicht verpflichtet, Löschwasser bereitzustellen. Die Planung und Informationsbeschaffung liegen daher in der Verantwortung des TGA-Planers.

Technische Trennung und Systemvarianten

Feuerlöschanlagen kommen während ihrer gesamten Lebensdauer selten oder gar nicht zum Einsatz. Das im System enthaltene Wasser ist damit weitgehend stagnierend, was aus hygienischer Sicht ein Risiko darstellen kann. Eine direkte Verbindung mit der Trinkwasser-Installation ist ohne geeignete technische Trennung nicht zulässig, da dies die Qualität des Trinkwassers gefährden könnte.

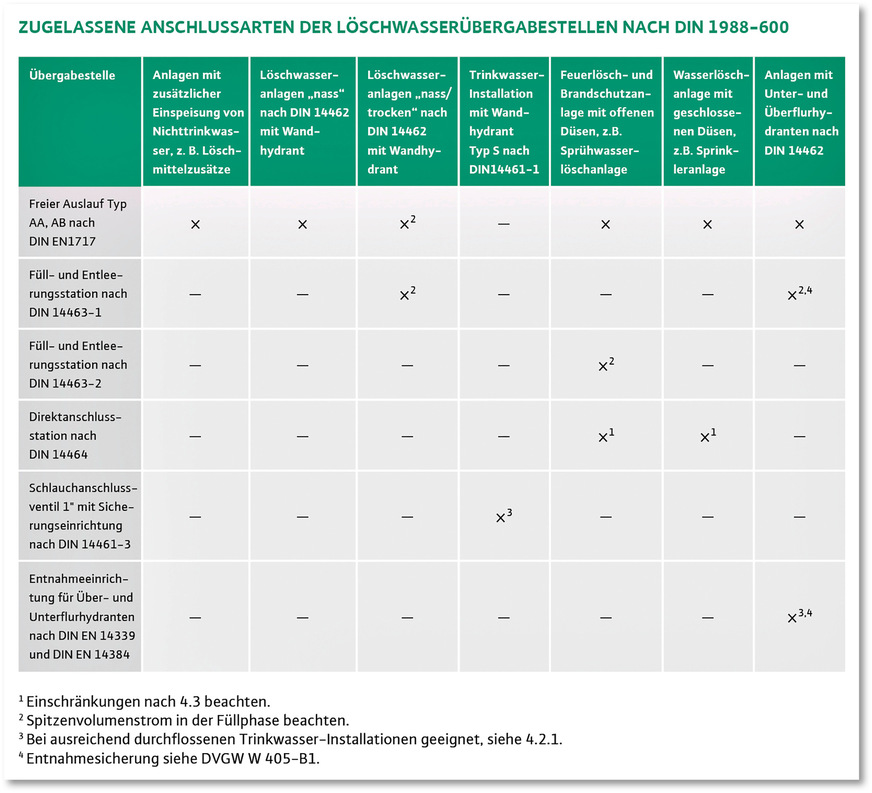

Die DIN 1988‑600 schreibt daher zwingend eine Löschwasserübergabestation (LWÜ) als Schnittstelle zwischen Löschwassersystem und Trinkwasser-Installation vor. Die Einhaltung der Anforderungen an die Trinkwasserqualität liegt in der Verantwortung des Betreibers. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bildet hierfür die rechtliche Grundlage. Als LWÜ sind gemäß der DIN 1988‑600 die in Bild B aufgelisteten Übergabestellen zulässig.

Die DIN 1988‑600 unterscheidet zwei grundlegende Arten der Verbindung zwischen Trinkwasser-Installation und Feuerlösch- und Brandschutzanlage: den unmittelbaren und den mittelbaren Anschluss (Bild C). Beim unmittelbaren Anschluss handelt es sich um eine direkte Verbindung ohne atmosphärischen Kontakt. Zulässige Systeme sind unter anderem die Füll- und Entleerungsstation, die Direktanschlussstation sowie der Wandhydrant Typ S nach DIN 14461‑1.

Der unmittelbare Anschluss ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung größerer Volumenströme bei der Flutungszeit der Füll- und Entleerungsstation oder der Nachweis einer ausreichend durchströmten Trinkwasser-Installation bei Leitungssystemen mit Hydranten (der Trinkwasserspitzenvolumenstrom muss größer sein als der Löschwasservolumenstrom).

Der mittelbare Anschluss erfolgt immer über einen Vorlagebehälter mit Teilspeicherung oder einer Vollbevorratung mit nachgeschalteter Druckerhöhungsanlage. Das Löschwasser wird hierbei zunächst in einem Speicher gesammelt und bei Bedarf über die Druckerhöhungsanlage in das Löschwassernetz eingespeist. Während der Vorlagebehälter ohne Bevorratung nur zur Trennung zwischen Trink- und Löschwasser verwendet (die Berechnung erfolgt nach DIN 14462) und stets mit der benötigten Löschwassermenge nachgespeist wird, puffert der Vorlagebehälter mit Bevorratung die Löschwassermengen bis zu 100 %.

Ob ein Vorlagebehälter mit oder ohne Bevorratung verwendet wird, entscheiden das Wasserversorgungsunternehmen und die TGA-Planung in gemeinsamer Abstimmung. Wichtig hierbei ist, dass der Wasserversorger nicht zur Löschwasserbereitstellung für den Objektschutz verpflichtet ist. Der mittelbare Anschluss ist aus hygienischer Sicht vorzuziehen, da er eine vollständige Trennung zwischen Trinkwasser und Löschwasser sicherstellt.

Betrieb, Spülung und Aufstellbedingungen

Unabhängig von der Anschlussart bildet die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene eine zentrale Anforderung an die Planung und den Betrieb der LWÜ. Dabei ist insbesondere die Stagnation im Bereich der Einzelzuleitungen zur Übergabestation zu vermeiden.

Die Norm fordert Fließgeschwindigkeiten in Rohrleitungen kleiner DN 50 von mindestens 0,2 m/s und in Rohrleitungen ab DN 50 von mindestens 0,1 m/s. Zudem ist der Inhalt der Einzelzuleitung auf maximal 1,5 l und die Länge auf das Zehnfache des Rohrleitungsdurchmessers begrenzt.

Da diese Vorgaben in der Praxis meist nicht umsetzbar sind, ist ein wöchentlicher Wasseraustausch des dreifachen Leitungsvolumens vorgeschrieben (Bild D). Alternativ empfiehlt die VDI 6023 eine vollständige Erneuerung des Wassers alle 72 Stunden. Wo ein Wasseraustausch über die Trinkwasserzuleitung der LWÜ nicht automatisch erfolgt, müssen separate Spülventile eingebaut werden.

In Bestandsanlagen mit noch unmittelbar angeschlossenen Feuerlösch- und Brandschutzanlagen finden sich häufig Armaturen wie Druckminderer oder Filter in der gemeinsamen Zuleitung. Diese Bauteile bergen im Brandfall ein sehr hohes Risiko für die Funktionalität der Löschwasseranlage und sind gemäß Norm nicht zulässig. Stattdessen sind nur Steinfänger mit einer Maschenweite von mindestens 1 mm in der Einzelzuleitung zur LWÜ zu montieren (Bild E).

Ein weiterer Aspekt betrifft den Aufstellraum der LWÜ. Neben einem Bodenablauf und einer Überflutungssicherung für den freien Auslauf werden in dem Kommentar der DIN 1988‑600 eine Reihe zusätzlicher Anforderungen genannt. Der Raum soll abschließbar, gut belüftet, frostfrei und frei von Brandlasten sein. Er ist als eigener Brandabschnitt mit einer Feuerwiderstandsklasse von F 90 von anderen Brandabschnitten zu trennen und darf anderweitig nicht genutzt werden. Bevorzugte Aufstellorte sind der Hausanschlussraum oder eine vorhandene Sprinklerzentrale. Diese Anforderungen wurden mittlerweile auch in die DIN 14462 mit aufgenommen.

Hinweis: Auf die Vorgaben und Neuerungen der im Juli 2023 überarbeiteten DIN 14462 geht ein separater Beitrag in SBZ 09.25 ausführlich ein.

Brandschutz im Bestand: Handlungsbedarf erkennen

Einer der letzten Abschnitte der DIN 1988‑600 behandelt ausdrücklich die Frage des Bestandsschutzes. Werden die Anforderungen an die Trinkwasserqualität gemäß TrinkwV nicht erfüllt, kann nicht von einem Bestandsschutz für die Trinkwasser-Installation ausgegangen werden. Es besteht in solchen Fällen unmittelbarer Handlungsbedarf. Empfohlen werden unter anderem engmaschigere Probennahmeintervalle mit anschließender Risikobewertung nach durchgeführter Gefährdungsanalyse.

Wird im Rahmen einer Sanierung, Erweiterung oder Instandsetzung eine bestehende Anlage verändert, die die Anforderungen der TrinkwV nicht erfüllt, ist zwingend der fachgerechte Anschluss nach DIN 1988‑600 umzusetzen. Daraus folgt: Ein hygienisch einwandfreier Anschluss setzt bestehende, eventuell normfremde Lösungen außer Kraft. Für Fachplaner und SHK-Betriebe ergibt sich daraus die Verpflichtung, auch im Bestand auf Normkonformität zu achten – im Sinne der Betreiberverantwortung und der Versorgungssicherheit.

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Bild: Wilo SE

Relevante Normen und Richtlinien

Die folgenden technischen Regelwerke sind für Planung, Bau und Betrieb von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen in Verbindung mit Trinkwasser-Installationen relevant:

www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023