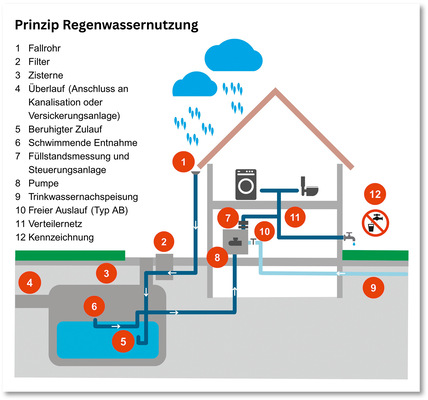

Regenwassernutzungssysteme beruhen auf wenigen, aber entscheidenden Komponenten, deren korrekte Auswahl und Installation über die Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Anlagen entscheiden. Die Funktionsweise folgt dabei einem durchdachten Kreislauf: Regenwassernutzung umfasst das Sammeln, Speichern und Verwerten von Niederschlag. Die Sammlung erfolgt meist von Dachflächen mit hohem Abflussbeiwert, wie etwa Tonziegeln, Schiefer oder Metall. Als Speicher dienen je nach Anwendung oberirdische Regentonnen für einfache Gartenbewässerung oder unterirdische Zisternen für eine umfassendere Nutzung.

Für die Wasserqualität sind zwei Filtrationsstufen maßgebend: Grobfilter halten Laub und Verunreinigungen zurück, Feinfilter schützen Pumpen und Leitungen vor Sedimenten und Verstopfung. Bei Zisternen sorgen ein beruhigter Zulauf für Sedimentabsetzung und die schwimmende Entnahme für optimale Wasserqualität. Ein Überlaufsiphon verhindert Gerüche und Insektenbefall. Ergänzend trägt bei allen Speicherformen der Schutz vor Licht- und Wärmeeintrag zur Erhaltung der Wasserqualität bei, da er das Algenwachstum verhindert.

Pumpentechnik nach Anwendung auswählen

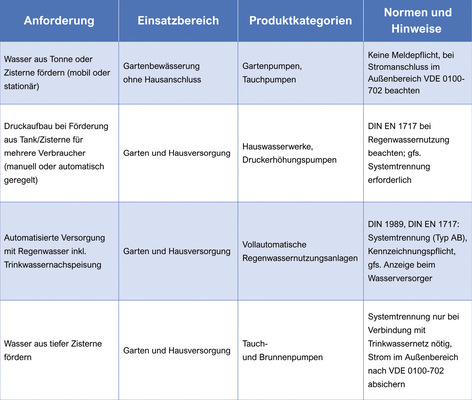

Die Fördertechnik reicht vom Schwerkraftprinzip über einfache Gartenpumpen bis zu automatischen Anlagen mit Trinkwassernachspeisung. Zu beachten sind die bedarfsgerechte Dimensionierung, die getrennte und gekennzeichnete Leitungsführung, eine normgerechte Systemtrennung sowie gegebenenfalls die Überlaufversickerung.

Die richtige Pumpentechnik entscheidet über die Zuverlässigkeit und Effizienz einer Regenwassernutzungsanlage. Eine genaue Analyse von Gebäudesituation und Nutzungsanforderungen ist daher für die Auswahl der passenden Systemlösung unverzichtbar.

Gartenbewässerung

Für die einfache Gartenbewässerung ohne Hausanschluss genügt oft eine selbstansaugende Gartenpumpe. Diese wird manuell oder über eine einfache Steuerung bedient und fördert Wasser direkt aus Tonne oder Tank zum Verbraucher. Eine Systemtrennung ist hier nicht erforderlich, sofern keine Verbindung zum Trinkwassernetz besteht.

Bei fest installierten Oberflächenpumpen kommen häufig Edelstahl-Kreiselpumpen zum Einsatz, insbesondere bei höherem Druckbedarf in mehrstufiger Ausführung. Jetpumpen mit Venturisystem ermöglichen eine besonders hohe Ansaughöhe und eignen sich daher optimal für tiefer liegende Tanks bei begrenztem Installationsraum.

Hierbei ist der Unterschied zwischen Ansaughöhe (maximale vertikale Distanz zwischen Wasseroberfläche und Pumpe) und Förderhöhe (gesamte Höhendifferenz) entscheidend. Typische Fördermengen liegen zwischen 2 und 4 m³/h bei Förderhöhen bis 40 m.

Hauswasserwerke

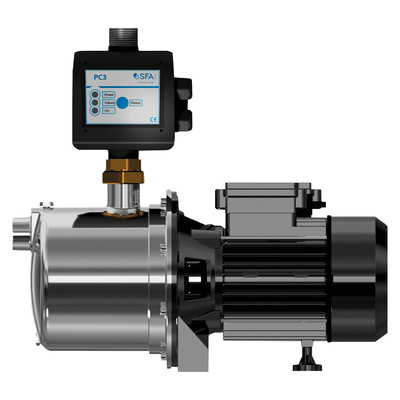

Für die regelmäßige Versorgung mehrerer Verbraucher empfehlen sich kompakte Hauswasserwerke. Sie bestehen aus einer selbstansaugenden, mehrstufigen, horizontalen Kreiselpumpe, einem Druckschalter, einem Rückflussverhinderer und einem Ausdehnungsgefäß. Dieses dient als Pufferspeicher, reduziert die Schalthäufigkeit der Pumpe und sorgt so für einen leiseren und energieeffizienteren Betrieb sowie für eine längere Pumpenlebensdauer. Besonders bewährt haben sich Kreiselpumpen mit Edelstahlhydraulik. Sie bieten besondere Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Bei Wasserentnahme starten die Anlagen automatisch und liefern Volumenströme von 3 bis 6 m³/h mit Förderhöhen von 30 bis 50 m. Diese Leistungswerte sind ausreichend für die Nutzung von WC, Waschmaschine und Gartenzapfstellen. Bei Anschluss ans Trinkwassernetz ist eine normgerechte Systemtrennung gemäß DIN EN 1717 zwingend erforderlich.

Automatisierte Regenwassernutzungsanlagen

Für größere Anwendungen und damit Ein- und Mehrfamilienhäuser bieten sich vollautomatische Regenwassernutzungsanlagen an. Diese Systeme vereinen Pumpe, Steuerung, Nachspeisung und teilweise auch Filterelement in einer anschlussfertigen Einheit. Sie gewährleisten eine gleichmäßige Betriebswasserversorgung und speisen in Trockenperioden automatisch normkonform Trinkwasser über einen freien Auslauf (Typ AB) nach.

Integrierter Rückstauschutz und Füllstandsmesstechnik gehören zur Standardausstattung. Die Kombination mit normgerechten Zisternen und eine praxisgerecht vormontierte und wartungsfreundliche Auslegung sind empfehlenswert. Pumpen in diesen Anlagen erreichen Volumenströme von 4 bis 10 m³/h bei Förderhöhen von 40 bis 60 m.

Ein Beispiel für die Anwendung vollautomatischer Regenwassernutzungsanlagen in Gebäuden ist das System Sanirain 4 von SFA Sanibroy, das speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser ausgelegt ist. Es kombiniert eine Druckerhöhungspumpe mit automatischer Steuerung, Trockenlaufschutz und Hygienespülung. Die erforderliche Systemtrennung gemäß DIN EN 1717 wird über einen freien Auslauf realisiert, sodass auch die Nachspeisung von Trinkwasser regelkonform erfolgt. Das System erfüllt zudem die Anforderungen der DIN 1989‑100 und ist sowohl im Neubau als auch in der Sanierung einsetzbar.

Tauch- und Brunnenpumpen

In tiefen Zisternen muss die Technik im Wasser installiert werden. Hier kommen Tauch- und Brunnenpumpen zum Einsatz. Da sie direkt im Fördermedium eingetaucht sind und nicht ansaugen müssen, sparen sie Platz und arbeiten bei wechselnden Wasserständen zuverlässig. Mehrstufige Modelle ermöglichen Volumenströme von etwa 2 bis 8 m³/h bei Förderhöhen zwischen 30 und mehr als 80 m.

Entscheidend ist eine schwimmende Entnahme zur Vermeidung von Sedimenten. Moderne Modelle verfügen zudem über einen integrierten Rückflussverhinderer, Trockenlaufschutz und eine Re-Start-Funktion für hohe Betriebssicherheit. Zusätzliche Mantelstromkühlung ermöglicht effizienten Betrieb auch in horizontaler Position.

In der Kellerentwässerung haben sich Flachsaugpumpen für die schnelle Entwässerung nach Starkregen bewährt, wobei insbesondere für Notfallpumpen montagefreundliche Lösungen mit hoher Betriebssicherheit gefragt sind.

Druckerhöhungspumpen

Wo konstanter Druck bei schwankendem Verbrauch oder großen Entfernungen erforderlich ist, kommen Druckerhöhungspumpen zum Einsatz. Sie gewährleisten eine stabile Versorgung über Etagen und Distanzen. Bei fest installierten Modellen gelten integrierte Frequenzumrichter als Stand der Technik: Sie sorgen für bedarfsgeregelten Druck, arbeiten leise und energieeffizient.

Ein integriertes Manometer erleichtert Kontrolle und Wartung. In Kombination mit Membrandruckausdehnungsgefäßen stellen diese Anlagen eine gleichmäßige Versorgung ohne Druckstöße sicher. Die Leistungsbereiche liegen typischerweise bei 2 bis 10 m³/h, mit Förderhöhen bis 60 m.

Pumpstationen

Zur effizienten Entwässerung bei Rückstau, Starkregen und tiefer Lage eignen sich Pumpstationen. Liegen Räume unterhalb der Rückstauebene, ist auch für genutztes Regenwasser eine aktive Förderung in die Kanalisation nötig. Hebeanlagen mit Rückstausicherung übernehmen diese Aufgabe automatisch und schützen zudem bei Starkregen zuverlässig vor Überflutung.

Empfehlenswert ist der Einsatz vormontierter Systeme. Sie bestehen aus einem Sammelschacht mit ein oder zwei Tauchpumpen, gesteuert über Schwimmerschalter oder – als neueste Entwicklung – präzise Radartechnologie zur Füllstandserfassung. Das dient sowohl der kontrollierten Ableitung von Überlaufwasser aus Zisternen als auch der Entwässerung von Regenwasser aus tief liegenden Bereichen.

Eine frostsichere Außenaufstellung spart Platz, reduziert Lärm und ermöglicht eine einfache Wartung. Typische Volumenströme liegen zwischen 5 und 20 m³/h bei Förderhöhen bis etwa 10 m.

Normen und rechtliche Vorgaben

Die Normenlandschaft mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, lässt sich aber auf wenige Kernpunkte herunterbrechen, die in der täglichen Praxis relevant sind. Einfache mobile Gartenbewässerungssysteme ohne Verbindung zum Trinkwassernetz sind in der Regel nicht genehmigungspflichtig und müssen keine normativen Anforderungen erfüllen.

Komplexere Regenwassernutzungsanlagen hingegen gelten rechtlich als Eigengewinnungsanlagen und unterliegen dem folgenden, mehrstufigen Regelwerk.

Kommunale Vorgaben zur Nutzung von Zisternen

Die Installation von Zisternenanlagen unterliegt kommunalen Vorgaben, die je nach Region und Nutzungsart deutlich variieren. Grundsätzlich wird zwischen Nutzungszisternen, die beispielsweise für die Gartenbewässerung oder zur WC-Spülung und für die Waschmaschine zum Einsatz kommen, Retentionszisternen zur Kanalentlastung und Kombizisternen, die beide Funktionen vereinen, unterschieden.

Je nach Größe, Zweck und Einleitungsweg ist eine Genehmigung oder Anzeige erforderlich. Oberirdische Kleinanlagen sind meist genehmigungsfrei, während größere unterirdische Systeme bauordnungsrechtlichen Anforderungen unterliegen. In vielen Bundesländern gelten Zisternen bis 50 m³ als verfahrensfreie Bauvorhaben.

Die Dimensionierung richtet sich meist nach der angeschlossenen Dachfläche, oft gelten Mindestvolumina. Ein kontrollierter Überlauf ist nahezu immer vorgeschrieben, Gleiches gilt zunehmend für ein zusätzliches Retentionsvolumen zur Entlastung der Kanalisation bei Starkregen.

Bei Nutzung im Haushalt fallen gemäß örtlicher Entwässerungssatzung Abwassergebühren an, die über einen geeichten Zähler erfasst werden. Technisch ist dabei auf die strikte Trennung von Trink- und Betriebswasser zu achten. In Schwammstadt-Konzepten gelten darüber hinaus spezifische Anforderungen an Rückhalt und Nutzung. In Neubaugebieten mit integrierten Regenwasserkonzepten kann die Installation einer Zisterne sogar verpflichtend sein.

Viele Kommunen fördern Zisternenanlagen, jedoch meist nur bei Antragstellung vor Baubeginn und fachgerechtem Einbau durch zertifizierte Betriebe. Zudem ergeben sich Einsparpotenziale über reduzierte Niederschlagswassergebühren, da bei Rückhaltung versiegelte Fläche häufig teilweise von der Gebühr befreit werden kann.

SHK-Fachbetrieben wird eine frühzeitige Prüfung lokaler Vorgaben und Förderbedingungen empfohlen. Für die Erteilung von Genehmigungen und die Gewährung von Fördergeldern sind eine sorgfältige Dokumentation sowie die Einhaltung der geltenden Normen entscheidend.

Planungsaspekte für einen sicheren und effizienten Betrieb

In der Praxis hängt die langfristige Funktionssicherheit maßgeblich von einer normgerechten Ausführung und weiteren Planungsdetails ab. So ist angesichts zunehmender Starkregenereignisse eine Hebeanlage mit Rückstausicherung bei Zisternen mit Überlauf unterhalb der Rückstauebene essenziell. Sie schützt vor Rückfluss aus einem überlasteten Kanalnetz, verhindert Verunreinigungen und bewahrt die Anlagentechnik vor Schäden.

Jedes Pumpensystem in der Regenwassernutzung benötigt zudem einen zuverlässigen Trockenlaufschutz, unabhängig vom Typ. Durch automatisches Abschalten bei Wassermangel über Elektronik, Schwimmerschalter oder Sensoren werden kostspielige Überhitzungsschäden vermieden, besonders bei schwankendem Wasserstand.

In frostgefährdeten Bereichen müssen Außenpumpen im Winter fachgerecht entleert oder in frostsicheren Schächten untergebracht werden. Tauchpumpen in tiefen Zisternen bieten natürlichen Frostschutz, benötigen jedoch für die Wartung praktische Zugangssysteme wie Seilsysteme oder Führungsschienen.

Auch der Schallschutz sollte nicht vernachlässigt werden: Montage auf Gummimatten, separate Technikräume sowie flexible Anschlüsse und drehzahlgeregelte Pumpen minimieren Geräuschbelästigungen erheblich. Zudem ist eine fachgerechte Elektroinstallation mit Spritzwasserschutz und FI‑Schalter unerlässlich, ebenso wie die gute Zugänglichkeit aller Wartungspunkte. Wartung und Reinigung sind normgemäß mindestens halbjährlich durchzuführen.

Die sorgfältige hydraulische Auslegung unter Berücksichtigung aller Druckverluste und passend dimensionierte Druckausgleichsbehälter gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb ohne häufige Schaltzyklen, vermeiden Druckstöße und optimieren den Energieverbrauch.

Nicht zu vergessen: Die Schmutzwassermenge bleibt unverändert, auch wenn Regenwasser genutzt wird. Für die korrekte Gebührenberechnung fordern viele Kommunen daher geeichte Wasserzähler zur Erfassung des genutzten Regenwassers, was bereits in der Planung berücksichtigt werden muss.

Fazit

Regenwassernutzung ist kein Nischenthema mehr, sondern Teil zukunftsrelevanter Haustechnik. Für SHK-Betriebe eröffnen sich neue Beratungs- und Betätigungsfelder, sofern die geltenden technischen Regeln sicher beherrscht werden. Mit hochwertigen Systemen lassen sich technisch anspruchsvolle Lösungen normgerecht und effizient umsetzen.

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr Beiträge zum Thema Regenwassernutzung finden Sie in unserem Online-Dossier unter:

www.bit.ly/sbz_regen