Die Idee ist nicht neu, doch zunehmend gefragt. Denn die Bewohner profitieren von sinkenden Energie- und Wasserkosten. Grauwasserrecycling ist insbesondere dort lukrativ, wo viele Menschen in mehrgeschossigen Gebäuden untergebracht sind – beispielsweise in Hotels, Mehrfamilienhäusern oder Wohnheimen.

Doch wegen der wieder einmal gestiegenen Baukosten, so die verständliche Haltung der meisten Investoren, realisierten sie bislang nur das zwingend Notwendige. Die einfachen Voraussetzungen für dauerhaft niedrige Betriebskosten durch Wasserrecycling mit Wärmerückgewinnung gehörten leider nicht dazu, denn sie stehen nicht im Bau- und Wassergesetz, auch nicht im Lehrplan der Ausbildung von Architekten und Ingenieuren. Es geht dabei um

Beides gelingt am besten bei Neubau und Kernsanierung. Und wenn Bauherren – wie etwa die EWG in Berlin – die Werterhaltung ihres Gebäudes im Fokus haben und sich der Umwelt, dem Klima und ihren Bewohnern verpflichtet fühlen.

Wie alles begann

„Warum eigentlich nicht?“, fragte sich der Berliner Diplomingenieur Erwin Nolde schon 1989 nach dem Studium der Hygiene am Fachbereich Technischer Umweltschutz an der TU Berlin. Er entwickelte mit Kollegen der Sanitärsystemtechnik ökologisch und ästhetisch einwandfreie Verfahren zur Mehrfachnutzung von Wasser in Gebäuden, die vom Land Berlin in Pilotprojekten finanziert oder gefördert und publiziert wurden.

Die positiven Erfahrungen führten schließlich zu einem ehrgeizigen Konzept für ein Vier-Sterne-Hotel in Offenbach, das Arabella Sheraton am Büsing Palais. Im Team mit einem Ausführungsbetrieb aus Berlin realisierte Nolde 1996 die rein biologisch arbeitende Tauch-Tropfkörper-Anlage zur Reinigung von Grauwasser aus Duschen und Waschbecken, verwendet für die „Zweitverwertung“ in der Toilettenspülung.

Ein bundesweit viel beachtetes Projekt, denn damals schon bot die Trinkwassergewinnung in der Region Rhein-Main und anderen Ballungsräumen Anlass zu Kritik von Umweltverbänden. Die Investition hat sich laut Nolde bei den dortigen Wasserpreisen und den geringen Wartungskosten mehrfach amortisiert.

Bild: König

Grauwasser- und Wärmerecycling

Seit 2010 baut die EWG mit Grauwasserrecycling neu. „Doch beim ersten Objekt in der Berliner Brennerstraße 88 a-h haben wir aufs falsche Pferd gesetzt und mussten Lehrgeld bezahlen“, sagt Chris Zell, einer der beiden Vorstände der EWG. Falsche oder fehlende Wartung hat zum Ausfall der Anlage geführt. Sie funktionierte nach dem Prinzip der Ultrafiltration mithilfe von Membranmodulen, deren Austausch von Zeit zu Zeit notwendig ist und in diesem Fall besonders kostenintensiv gewesen wäre.

Seit das Team um Planer Nolde diese Anlage eines Wettbewerbers auf die ihm eigene Technik der belüfteten Wirbelbettanlage umgerüstet hat, ist ein störungsfreier Dauerbetrieb möglich. Und damit war 2020 die Entscheidung gefallen, beim Neubau der EWG mit 39 Wohnungen in der Dolomitenstraße 47-49 in Berlin-Pankow diese wartungsarme Technik ein weiteres Mal einzusetzen.

In den Jahren davor hatte Nolde bei großen Mehrfamilienhäusern in Berlin und Frankfurt sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, dem in der Regel noch warmen Grauwasser im Keller des Gebäudes während des Aufbereitens zu Toilettenspülwasser zusätzlich die Wärme zu entziehen. Diese wird im selben Raum mit wenig Aufwand zur Vorwärmung des Warmwassers verwendet. Und so zirkuliert die Wärme im Haus, wenn wieder geduscht oder gebadet wird.

„Wir schließen damit auch das letzte große Wärmeleck in Neubauten“, erklärt Ingenieur Nolde. „Denn über das nur 150 mm enge Abwasserrohr entweicht mehr Energie als über die gesamte Außenhülle eines gut gedämmten Mehrfamilienhauses.“ Dass die Anlage zur dezentralen Wärmerückgewinnung aus Grauwasser und das Wasserrecycling im Neubau der EWG an der Pankower Dolomitenstraße wenig Energie benötigt, aber viel Wärme, Wasser und Geld spart, stellt nach zwei Jahren Betrieb Benjamin Freyberg fest.

Er ist als Mitarbeiter der Genossenschaft für die Technik des Gebäudes zuständig und betont: „Pro Tag werden 3000 l hochwertiges Betriebswasser und 35 kWh Wärmeenergie zurückgeholt. Außerdem werden pro Jahr drei Tonnen an CO2-Emissionen vermieden. Das dient dem Klimaschutz und ist unserer Genossenschaft wichtig.“

Regenwassernutzung und Versickerung

Genauso wichtig ist der Genossenschaft der richtige Umgang mit dem Regenwasser im Quartier. Vorstand Chris Zell gibt seine in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen gerne weiter. Von der Einsparung der Gebühren für Trink- und Abwasser (teilweise) sowie Niederschlagsableitung (komplett) profitieren vor allem die Bewohner. Der Ressourcenschutz jedoch, wie beim Grauwasserrecycling, ist im Interesse aller in unserer Gesellschaft, weil er Klima und Umwelt zugutekommt.

„Es ist doch absurd, dass laut Unicef derzeit mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und wir in Deutschland jeden Tag pro Person im Durchschnitt 33 l bestes Trinkwasser durch die Toilettenspülung jagen“, betont Zell. „Auch darf nicht wahr sein, dass weitere 44 l nach der Körperpflege nur leicht verunreinigt mit einer Temperatur von 30 °C Tag und Nacht, Sommer wie Winter, durch das Abwasserrohr unser Haus verlassen.“

Zell informiert andere Wohnungsunternehmen, bemüht sich um grundstücksübergreifende Lösungen, nutzt den Kontakt zur Kommunalpolitik. Regenwasser muss gemäß Berliner Satzung bei Neubaumaßnahmen vom Abwasser abgekoppelt und bewirtschaftet werden. Das hauseigene Konzept wurde von der EWG als Bauherrin den Architekten und Haustechnikern bereits im frühen Planungsstadium vermittelt, wie auch der Wunsch zur Grauwassernutzung mit dem eingangs erwähnten zweiten Leitungsnetz im Gebäude.

Der auf den Dächern auftreffende Niederschlag wird gesammelt und zur Bewässerung des begrünten Innenhofs, der sechs Hochbeete und der Beete auf der Dachterrasse genutzt, optional zusätzlich für ein dort eventuell später realisiertes Gewächshaus. Die Bewohner können sich nach Absprache als Hobbygärtner betätigen und Gemüse oder Blumen anbauen. Damit wird das Regenwasser zur willkommenen Ressource im Wohnumfeld. Der Regenspeicher aus Ortbeton liegt unter dem Innenhof und fasst 100 m³. Eine Unterwasserpumpe setzt zwei Bewässerungsleitungen unter Druck. Die eine führt in den Hof zu zwei Zapfstellen, die andere versorgt drei Zapfventile auf der Dachterrasse.

Bei vollem Speicher wird das Regenwasser automatisch, zur Versickerung in einer Mulde, an die Oberfläche gepumpt. Da der Boden wenig durchlässig ist und das Wasser dadurch sehr langsam versickert, ist eine bestimmte Aufnahmekapazität des Regenspeichers als Puffer vor der Sickermulde wichtig. Zusätzliche Rückhaltung erfolgt auf dem begrünten Retentionsdach mit besonders großem Speichervolumen und einer insektenfreundlichen Saatgutmischung namens „Bienenweide“. Der nächste logische Schritt wäre, die Biodiversität zu optimieren und Bienenvölker auf solchen Gründächern anzusiedeln.

Technische Regeln, Betriebssicherheit

Ist der Grauwasseranfall gelegentlich größer als der Bedarf an Toilettenspülwasser, läuft das gereinigte Grauwasser – im Fachjargon Betriebswasser genannt – in den Regenspeicher über und steht dann ebenfalls zur Bewässerung bereit. Das ist zugleich sinnvoll und zulässig, denn das hygienisch einwandfrei aufbereitete Betriebswasser darf für dieselben Zwecke wie gefiltertes Regenwasser verwendet werden: Bewässerung, Reinigung, Toilettenspülung, Waschmaschine. Genaues dazu ist in den Regeln der Technik zu finden.

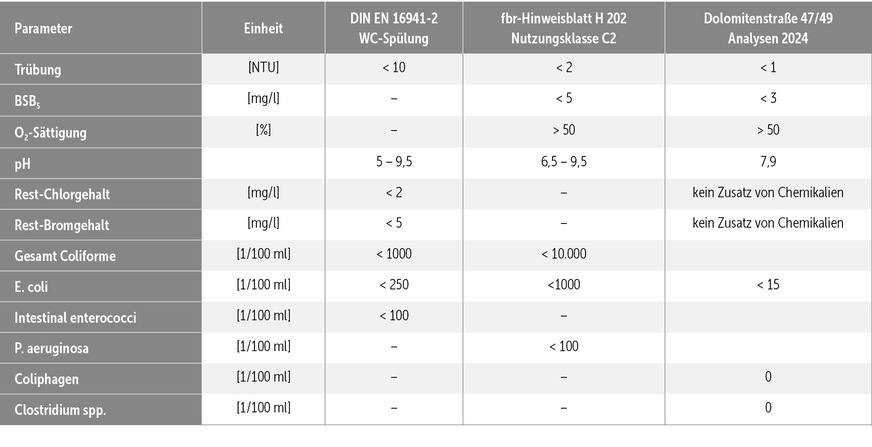

Der Stand der Technik in der Praxis kann, wie etwa bei der Grauwasseraufbereitung in der Berliner Dolomitenstraße 47-49, besser sein als die Mindeststandards der DIN- und VDI-Normen. Das liegt daran, dass Normen im Einvernehmen aller Beteiligten einen Minimalkonsens abbilden und erst mit Verzögerung beschreiben, was in der Praxis bereits gut funktioniert. Nolde orientiert sich an dem fbr-Hinweisblatt H 202, das er im Jahr 2017 mit verfasst hat und das auch für die Toilettenspülung strenge Maßstäbe setzt.

Entscheidend für Betreiber und Bewohner ist, wie bei jedem technischen Verfahren, die Zuverlässigkeit. Im Umgang mit Wasser kommt die Gewährleistung der ausreichenden Qualität bzw. der hygienischen Unbedenklichkeit hinzu. Darin ist die hier beschriebene Anlage vorbildlich. Im Büro der Planer bei „Nolde – innovative Wassertechnik GmbH“ sind die vor Ort gemessenen Daten verschiedener Objekte permanent sichtbar. Damit kann kontrolliert und die Anlage teilweise per Fernwartung auf das Nutzerverhalten angepasst und optimiert werden.

Die Genossenschaft EWG trägt so als Anlagenbetreiberin weniger Verantwortung, zugleich erhält sie für ihre Bewohner die bestmögliche Betriebssicherheit. Das Internet of Things (IoT), das Nolde innerhalb Berlins seit 2018 für Contracting einiger Wasseraufbereitungsanlagen einsetzt, macht dies möglich. Das bedeutet, dass die Anlagensteuerung sich selbst kontrolliert und Unregelmäßigkeiten per E-Mail oder Teams an die verantwortliche Person meldet. Die vernetzten Geräte stellen über das Internet eine Schnittstelle zur Verfügung, über die sie sich von einem beliebigen Ort aus bedienen und steuern lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich in jeder Anlage ein Router befindet, der ständig aus der Technikzentrale heraus die nötigen Daten überträgt.

Bild: König

Und wie geht es weiter?

Zell hat in Abstimmung mit den Aufsichtsräten der EWG seit geraumer Zeit die Bestandsbauten im Fokus. Bei Generalsanierung und ausreichender Bewohnerzahl soll auf Grau- und Regenwassernutzung umgestellt werden. Das Einsparungspotenzial bei Trinkwasser beträgt ca. 30 %, bei der Vorerwärmung von Warmwasser 30 bis 60 %. Dem gegenüber standen beim Neubau in der Dolomitenstraße Investitionen für Grauwasser- und Wärmerecycling von rund 2 % der Gesamtbaukosten bzw. von 103.000 Euro brutto, abzüglich Fördermittel für die Wärmerückgewinnung von 18.000 Euro. Es zahlt sich aus, so die Erfahrung, und ist daher auch im Interesse der Genossenschaftsmitglieder und Bewohner.

„Die Mieter der Genossenschaft sind überwiegend zugleich Mitglieder und somit auch Miteigentümer der Genossenschaft. Insofern haben sie als Mitglieder satzungsrechtlich Anspruch auf eine gute, sichere und sozialverantwortbare Wohnraumversorgung“, führt Zell aus. „Dementsprechend ist bei der Planung und Umsetzung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen stets darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit am Ende die Nettokaltmieten sowie die Betriebs- und Heizkosten bezahlbar sind.“

Konkret geht es zunächst um eine umfangreiche Sanierung und energetische Modernisierung der beiden Bestandsgebäude im Eschengraben 36, 38 und in der Baumbachstraße 8, 9 (Baujahr 1961/1962) mit insgesamt 48 Wohnungen. Nach Fertigstellung der Maßnahmen sollen sie über einen Energiestandard „Effizienzhaus 85 / Erneuerbare Energien“ verfügen. Hier sind zudem die Regenwasserbewirtschaftung und das Grauwasserrecycling geplant.

Allerdings gibt es Schwierigkeiten mit der Baugenehmigung. Die Erhaltungspflicht im Milieuschutzgebiet steht laut Kommune dagegen, obwohl das Grauwasserrecycling bei der Genossenschaft nachweislich nicht zur Erhöhung der Nettokaltmieten beiträgt – im Gegenteil. Laut Genehmigungsbehörde ist die gewünschte Veränderung an der Haustechnik nur tolerierbar, wenn staatliche Fördergelder dafür gewährt werden. „Das ist aus unserer Sicht schwer nachzuvollziehen“, merkt Zell an. „Doch wir sind von der Technik überzeugt, wollen im Bestandsbau Vorreiter sein und hoffen, diese Hürde überspringen zu können.“

Bild: König

Bild: König

Bild: König

Bild: König

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr rund um das Thema Regenwassernutzung erfahren Sie in unserem Online-Dossier unter:

www.bit.ly/sbz_regen

Literatur

DIN EN 16941-2: Vor-Ort-Anlagen für Nicht-Trinkwasser – Teil 2: Anlagen für die Verwendung von behandeltem Grauwasser. DIN Media, November 2021

DIN EN 16941-1: Vor-Ort Anlagen für Nicht-Trinkwasser – Teil 1: Anlagen für die Verwendung von Regenwasser. DIN Media, Mai 2024

DIN 1989-100: Regenwassernutzungsanlagen – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 16941-1. DIN Media, Juli 2022

VDI 2070: Betriebswassermanagement für Gebäude und Liegenschaften. DIN Media, März 2013

fbr-Hinweisblatt H 202: Hinweise zur Auslegung von Anlagen zur Behandlung und Nutzung von Grauwasser und Grauwasserteilströmen. Bundesverband für Betriebs-

und Regenwasser (fbr), Oktober 2017