Über die Modernisierungsidee des Hauses einer jungen Familie aus dem Baujahr 1988 wurde bereits in der Juli-Ausgabe der SBZ berichtet. Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme und einer Untersuchung der baulichen Situation zur Integration einer Flächenheizung/-kühlung fiel der Startschuss: Erste Entscheidungen wurden getroffen und Detailplanungen vorgenommen. Während die ersten Haftproben und Musterflächen zur Oberflächengestaltung des bisherigen Strukturputzes in nahezu allen Wohnräumen des Erdgeschosses angefertigt wurden, lag der Fokus zuerst auf der Wärmeübergabe. Diese betraf nahezu jeden Raum des Hauses und wies auch die meisten Gewerkeschnittstellen auf. Neben der Wärmeübergabe wurde mit Blick auf die Gebäudeheizlast und das erarbeitete Nutzerprofil bereits die neue Wärmebereitstellung und -erzeugung ins Auge gefasst und konkretisiert.

Ergebnisse der Heizlastberechnung

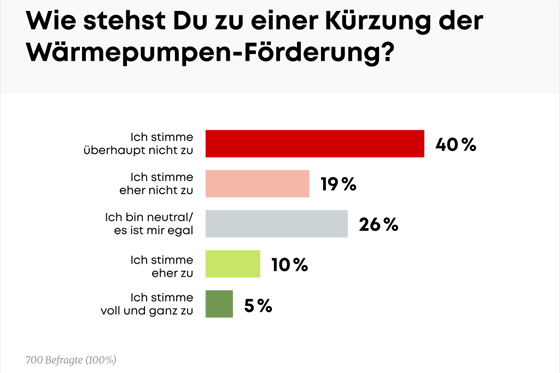

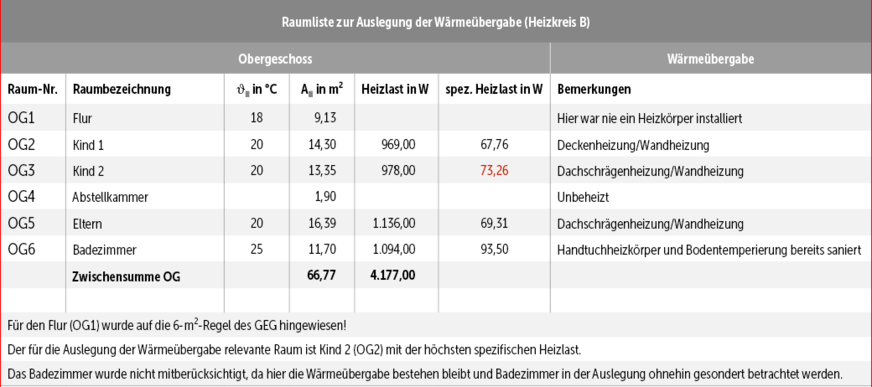

Bei der Bestandsaufnahme wurden für alle außen liegenden und erdberührten Bauteile die Schichtaufbauten und Materialeigenschaften ermittelt, dokumentiert und daraus U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten in W/m2K) berechnet. Diese bildeten die Basis für die Heizlastberechnung nach DIN 12831. Erfasst wurden auch Fenster, Türen, Kelleraußenwände sowie gegen unbeheizte Räume gerichtete Flächen. Die Ergebnisse wurden auf Plausibilität geprüft und in einer Raumliste dokumentiert, die die Heizlasten pro Raum und die daraus abgeleiteten spezifischen Heizlasten enthielt. Zur Optimierung des Wärmeschutzes wurden sämtliche Heizkörpernischen geschlossen und Wärmebrücken durch die Schaffung ebener Wandflächen beseitigt

(siehe Infokästen 1 und 2).

In der Initialberatung war die Gebäudeheizlast grob veranschlagt worden. Die berechnete Norm-Heizlast lag bei 8330 W (Außentemperatur –11,2 °C, mittlere Raumtemperatur 20 °C), was keine besonderen Überraschungen brachte. Wichtiger waren die Einzelraumheizlasten, besonders im Obergeschoss, wo sehr unterschiedliche thermisch aktivierte Flächen vorgesehen waren. Die vorhandenen Heizkörper waren überdimensioniert und auf 65 °C Vorlauftemperatur ausgelegt. Einige waren schon entfernt, andere selten oder nie in Betrieb.

Quelle: Forum Wohnenergie

Quelle: Forum Wohnenergie

Auslegung der neuen Flächenheizung

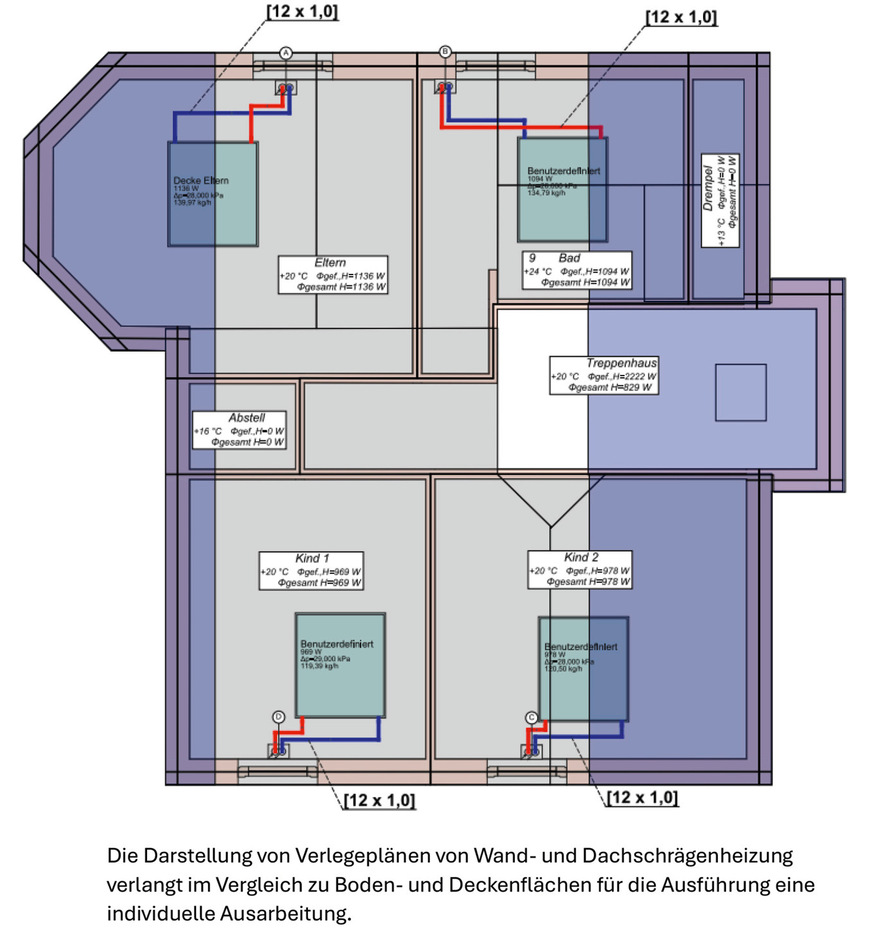

Der vorgeschriebene Mindestwärmeschutz an Außen- und unbeheizten Flächen war erfüllt, daher war keine zusätzliche Dämmung nötig. Fenster und Dachdämmung waren bereits erneuert bzw. verbessert. Die Auslegung der Systemrohre und aktivierten Flächen richtete sich nach dem vorhandenen Untergrund und den Befestigungsmöglichkeiten, die vor Ort geprüft wurden. Im OG wünschten die Bewohner primär Heizflächen an Dachschrägen und Decken. Um mehr Leistung bei niedriger Vorlauftemperatur zu erzielen, wurden zusätzlich Wandflächen an den bisherigen Heizkörperpositionen einbezogen.

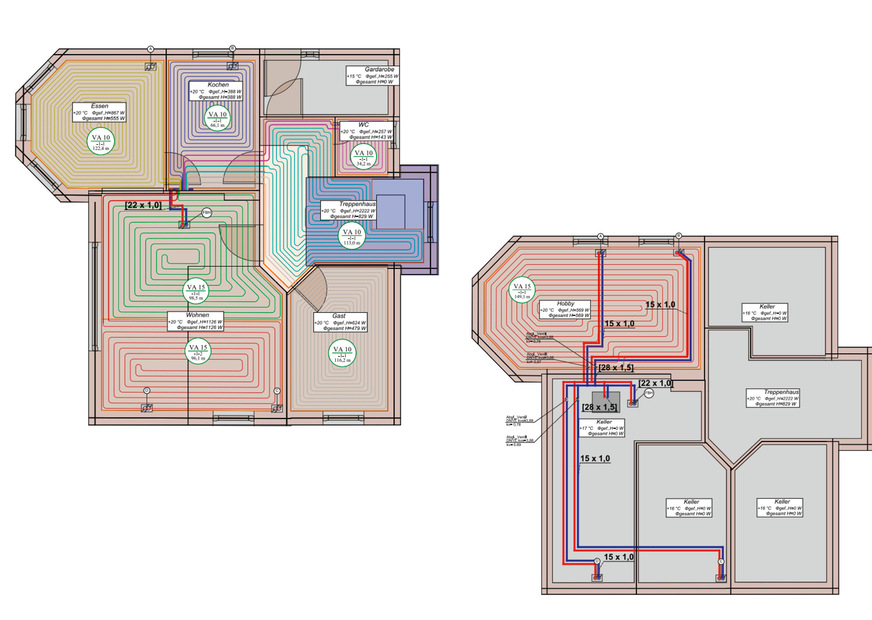

Im Erdgeschoss und im ehemaligen Hobbyraum sollte durch den neuen Bodenaufbau fast die gesamte Fläche – außer Windfang und Kachelofenbereich – beheizt werden. Die große Fläche erlaubte eine sehr niedrige Vorlauftemperatur. Die Planung fürs Obergeschoss erwies sich als deutlich anspruchsvoller als für Erd- und Kellergeschoss. Zwei Heizkreis-Pumpengruppen wurden vorgesehen: eine für die Fußbodenheizung (EG/KG) und eine für Dachschrägen-, Decken- und Wandheizung (OG). So sollten unterschiedliche Vorlauf- und Heizgrenztemperaturen realisiert, der Gesamt-Massestrom aufgeteilt und die Umwälzpumpen optimal dimensioniert werden können.

Der Handtuchheizkörper im Bad wurde leistungsspezifisch berücksichtigt. Die OG-Flächenheizung wurde an bestehende Heizkörperanschlüsse über UP-Regeleinheiten angeschlossen. Die Fußbodenheizung im EG erhielt einen zentral in der Diele platzierten Heiz-/Kühlkreisverteiler, der auch die Hobbyraumkreise im Keller versorgt. Eine neue Wärmeverteilleitung führte direkt in den Heizraum zur Pumpengruppe.

Bild: Forum Wohnenergie

Die spezifische Heizlast diente als Orientierung für die maximale Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung. Überraschend zeigte die bisher unbeheizte EG-Diele die höchste spezifische Heizlast. Für den Bodenaufbau waren Nassbauweise im Klett-System auf Trittschalldämmung, Kalk-Zement-Estrich und keramischer Belag in drei Bauabschnitten geplant (EG1, EG2, KG). Der Bauablauf umfasste Trittschalldämmung inkl. Randdämmstreifen, Systemrohrmontage, Dichtigkeitsprüfung, Einbringen des Estrichs, Belegreifheizen, Bodenbelag und Sockelleisten bis zum Funktionsheizen. Fertige Abschnitte dienten als Wohn- und Möbellager für den nächsten Abschnitt. Die Einzelraumregelung sollte per Funk umgesetzt und nach Abschluss der Wärmeübergabe in Betrieb genommen werden.

Systemauswahl der Flächenheizung im Obergeschoss

Die Erneuerung der Wärmeübergabe sollte im Obergeschoss starten. Damit sollte unmittelbar bereits zum Ausklingen der Heizperiode raumweise begonnen werden. Die Detailplanung der Flächenheizung für diese drei Räume war deutlich komplexer als die gesamte Fußbodenheizung im Rest des Hauses. Bei einer Wandheizung sowie an besonderen Flächen wie Dachschrägen, durch die sich auch andere Geometrien ergeben können, hilft die Orientierung an der spezifischen Heizlast im Flächenbezug des Grundrisses wenig. Diese Flächen der Wärmeübergabekreise müssen individuell bestimmt werden. Die Auslegung der thermisch aktivierten Flächen im Obergeschoss erfolgte nach den vorgegebenen Flächen jenseits des Grundrisses. Die Auslegung des Systemrohres war ebenso anspruchsvoll wie Aufbau und Material der Wärmeverteilschicht. Nicht nur thermische Eigenschaften spielten dabei eine Rolle,

sondern auch Gewicht und Haftung bzw. der Putzgrund.

Um die notwendige Wärmestromdichte (Oberflächentemperatur) und Regelgüte zu erreichen, musste ein ideales Zusammenspiel von Wärmeverteilschicht, Systemrohr, Gewicht, auf Basis der Befestigungspunkte und des Haftgrundes angestrebt werden. Die bestehende Wärmeverteilung bzw. die Anbindeleitungen der Heizkörper bestanden aus Kupferrohr. Nicht nur aus diesem Grund fiel die Entscheidung, Kupfer für das Systemrohr einzusetzen, sondern auch um mit einem rein mineralischen Lehmputz als Wärmeverteilschicht eine optimale Wärmeübergabe zu erreichen.

Die maximale Systemrohrüberdeckung sollte zwischen maximal 5 und 8 mm betragen, um einerseits eine flinke Regelgüte, andererseits auch einen geringen Masse-Aufbau (Gewicht) für die Dachschrägen und Deckenflächen zu ermöglichen. Die bestehende Trockenbaukonstruktion musste auf ihre Tragfähigkeit der Befestigungsebene und Haftfähigkeit geprüft werden. Es war schnell festzustellen, dass vorgefertigte Trockenbaumodule (Systemrohrregisterplatten) keine Option

waren.

Bild: Forum Wohnenergie

Mit einem sehr flachen Schienensystem in Nassbauweise konnte bei diesem Bauvorhaben am besten auf die unterschiedlichen Abstände der Konstruktionshölzer des Trockenbaus an den Dachschrägen und Decken reagiert werden. Die Wärmeübergabekreise sollten sowohl in modularer als auch ergänzend in freier Verlegung erfolgen und der Durchmesser des Systemrohrs sollte 10 mm betragen. Lediglich die Anbindeleitungen wurden in 12 mm ausgeführt, was im Putzaufbau der Wandflächen sehr gut auch thermisch wirksam möglich war. Außerdem konnte die thermisch aktivierte Fläche dadurch noch erhöht werden.

Somit sollte ein gesamter Schichtaufbau der Wärmeverteilung – auch in Nassbauweise – inkl. Vorbereitung des Untergrunds mit Gipsplatten und finaler Oberflächengestaltung von maximal 20 mm erreicht werden. Die thermischen Eigenschaften von Lehmputzen kamen nicht nur der Wärmestromdichte zugute, sondern auch dem Wärmespeicherverhalten der Wärmeverteilschicht sowie deren raumklimatischer Wirkung gerade in den Schlaf- und Kinderzimmern.

Bild: Forum Wohnenergie

Planung des Bauablaufs

Die Arbeitsschritte und die Reihenfolge standen fest: Tapeten entfernen, Haftgrund streichen, Heizkörper ausbauen, Nischen ausmauern, UP-Einzelraumregelung einbauen, Anbindeleitungen verlegen, Systemrohre montieren, Elektroinstallation durchführen, Dichtigkeitsprüfung, Putzauftrag mit Armierung, Lehmoberputz, Trockenzeiten, Farbanstrich, Endmontage Elektro, Einbau der Einzelraumregelung. Während ein Zimmer fertiggestellt wurde, begann im nächsten die Vorbereitung. Die Modernisierer wurden in vorbereitende Arbeiten sowie in Eigenleistungen eingewiesen und begleitet.

Auslegung der neuen Wärmebereitstellung mit Kühlung

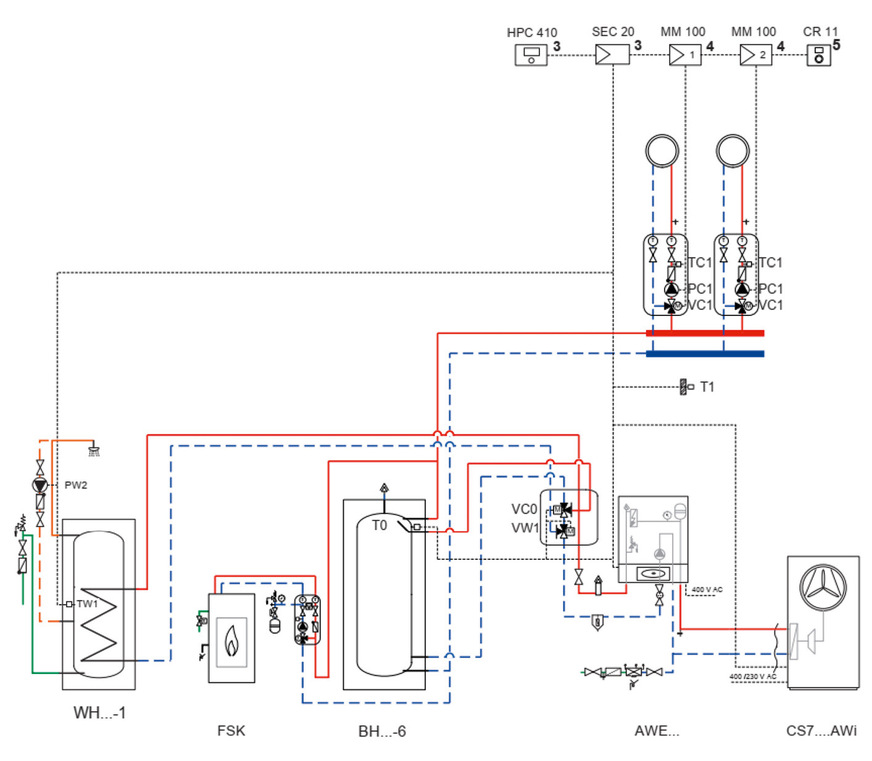

Für die Planung war neben Gebäude- und Einzelraumheizlast auch der Warmwasserbedarf wichtig. Aufgrund der Nutzerzahl und Sanitärausstattung wurde ein separater Trink-Warmwasserspeicher (400 l) neben einem Heizungs-Pufferspeicher nötig. Ein leistungsfähiger Kombi-Pufferspeicher war wegen der baulichen Höhe nicht möglich. Die Trennung brachte Vorteile: Der Pufferspeicher kann im Sommer als Kältepuffer dienen, falls Flächenkühlung gewünscht wird. Diese Option wurde für den keramisch belegten EG-Boden vorgesehen, primär wegen der reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpe, nicht aus echtem Bedarf. Der Trinkwasserspeicher erhielt einen E-Heizstab, direkt mit der Photovoltaikanlage verbunden, um im Sommer ohne Wärmepumpe solar zu erwärmen.

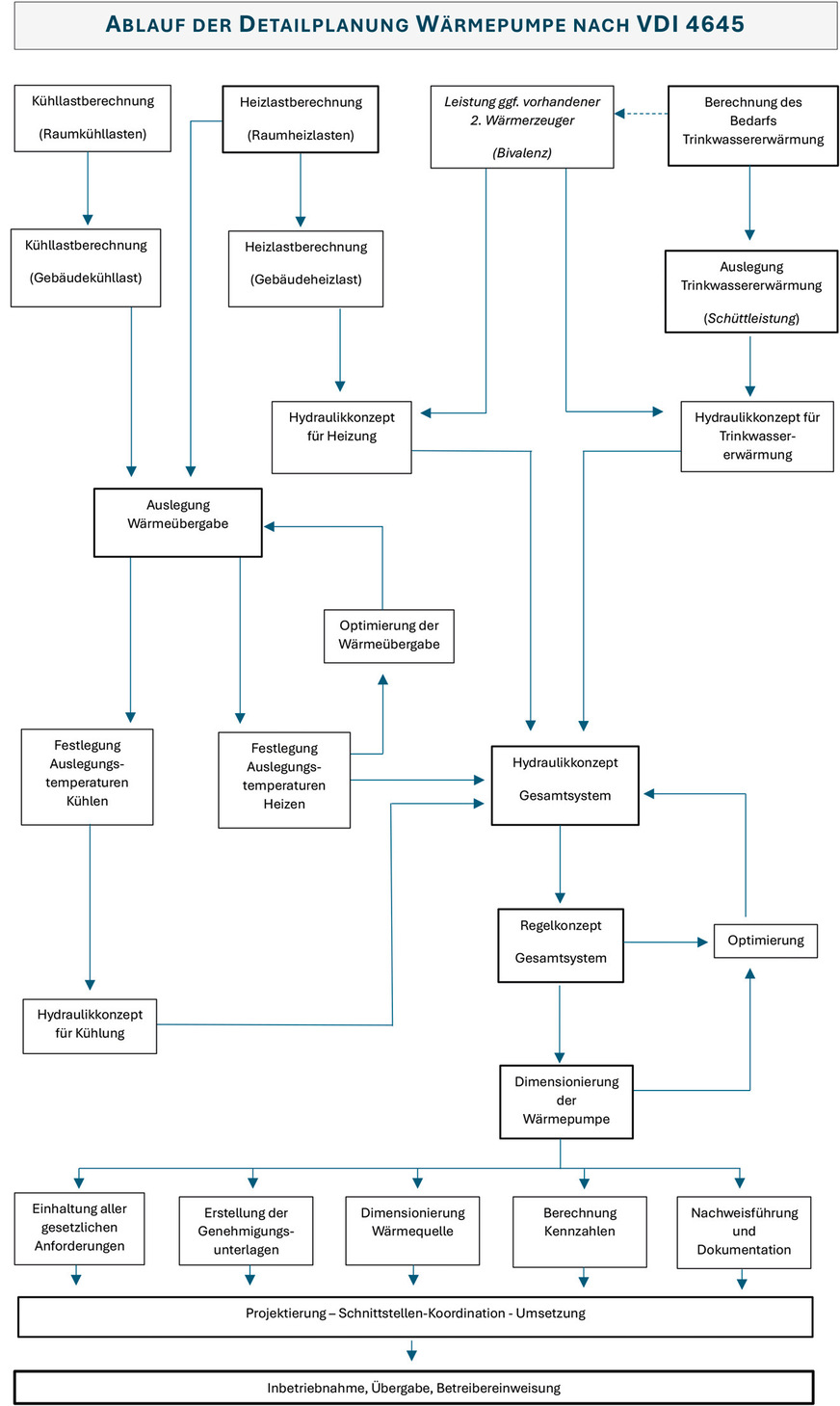

Die thermische Beladung aus dem Monoblock erfolgt für beide Speicher über eine hydraulische Umschaltung. Die Wärmeübergabe ist vollständig parallel am Heizungs-Pufferspeicher angeschlossen. Über einen Verteilbalken werden die beiden Heizkreis-Pumpengruppen versorgt. Der wassergeführte Kachelofeneinsatz wurde parallel am Heizungs-Pufferspeicher angeschlossen. Die Wärmepumpenplanung erfolgte integral nach VDI 4645.

Das Anlagenkonzept

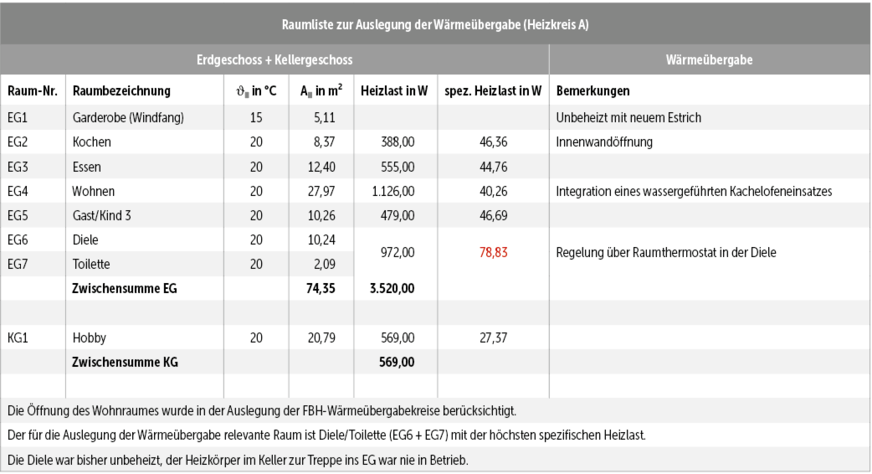

Es erfolgte eine vollständige Erneuerung der Wärmeübergabe mit Ausnahme des Badezimmers im OG. Die Ergänzung der bestehenden Wärmeverteilung und deren Aufteilung verfolgten den Zweck, zwei geregelte Heizkreise mit jeweils unterschiedlichen Auslegungs-Vorlauftemperaturen entsprechend ihren hydraulischen Anforderungen versorgen zu können. Die maximalen Vorlauftemperaturen wurden für den Auslegungsfall zuerst wie folgt festgelegt:

Heizkreis A – Fußbodenheizung (EG + KG) 5 °C

(θHG = 18 °C)

Heizkreis B – Flächenheizung (OG) 40 °C

(θHG = 16 °C)

Unter Berücksichtigung des hohen Masseanteils der Fußbodenheizung im EG und KG im Vergleich zur Dachschrägen-, Wand- und Deckenheizung im OG sowie der thermischen Eigenschaften der jeweiligen Wärmeverteilschichten, wurde die Heizgrenztemperatur (θHG) unterschiedlich festgelegt.

Bild: Forum Wohnenergie

Der Heizungs-Pufferspeicher steht mit einem Nennvolumen von 800 l ausschließlich der Wärmeübergabe zu Verfügung und wird während der Heizperiode von einem wassergeführten Kachelofeneinsatz mit einer maximalen Nennwärmeleistung von 8 kW thermisch beladen. Die Auslegung der reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung mit einer Nennwärmeleistung von 9,8 kW bei A-2/W35 erfolgte in monoenergetisch-bivalenter Betriebsweise. Der Bivalenzpunkt wurde zuerst auf eine Außentemperatur von –8 °C festgelegt. In der Praxis allerdings wird der Kachelofen mehr als nur eine Bivalenz beitragen – was als optimierte Bivalenz bezeichnet wird.

Der wassergeführte Kesseleinsatz wurde im Lastausgleich hydraulisch eingebunden, während die Wärmepumpe parallel am Heizungs-Pufferspeicher angeschlossen wurde. Die hydraulische Umschalteinheit neben der Inneneinheit der Wärmepumpe ermöglicht ebenfalls die thermische Beladung des emaillierten Trink-Warmwasserspeichers über einen integrierten Glattrohr-Wärmeübertrager mit einer Wärmeübertragungsfläche von 7 m² und einer Leistungszahl NL von 3,7 bei einer maximalen Speicherladeleistung von 60 °C. Um jederzeit unabhängig vom Wärmepumpenbetrieb warmes Trinkwasser erzeugen zu können, wurde in den Trink-Warmwasserspeicher ein modulierender E-Heizstab bedarfsorientiert integriert.

Bild: VDI e.V.

Nach Festlegung der Grundlagen erfolgten die Detail- und Ausführungsplanung sowie die Erstellung von Materiallisten und die Festlegung von Arbeitsabläufen. Die Kosten wurden konkretisiert, Angebote eingeholt und Bafa-Förderung beantragt: 50 % Zuschuss und maximal 60.000 Euro ergaben real 30.000 Euro für die Heizungsmodernisierung.

Der anschließende Teil dieser Serie behandelt die Montage und Schnittstellenkoordination der Wärmeübergabe im OG. Zum ohnehin straffen Bauzeitenplan kamen Lieferverzögerungen bei Wärmepumpe, Speichern und Kachelofeneinsatz aufgrund der Coronapandemie hinzu. Da die neue Wärmebereitstellung erst im Folgejahr verfügbar war, musste der alte Heizkessel eine weitere Heizperiode überbrücken. Während der Modernisierung wurden mehrere Provisorien genutzt, u. a. fürs Belegreif- und Trockenheizen.

Mehr Flächenheizung online

Neugierig geworden? Weitere Beiträge zum Thema Flächenheizung gibt es online: http://bit.ly/47zkh9f