Mit Blick auf den deutschen Heizungsmarkt sind energieeffiziente Abluft-Wärmepumpen nicht so bekannt wie Luft/Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen. Dabei decken die kompakten Geräte zusätzliche Funktionen ab, die sowohl im Neubau als auch in der Sanierung notwendig und sinnvoll sind. Der Neubau oder die energetische Sanierung von Gebäuden erfolgt in der Regel nach den Vorgaben des GEG und ist, je nach energetischem Standard, in Effizienzhausklassen eingeteilt. Häuser dieser Art benötigen im Vergleich zu Standardausführungen weniger Energie, sind annähernd luftdicht gebaut und benötigen daher eine Wohnraumlüftung. Abluft-Wärmepumpen sind eine ideale Lösung für derartige Gebäude, weil sie die Wärmequelle „Abluft“ effizient verwenden und gleichzeitig ein benutzerunabhängiges Wohnraumlüftungssystem bereitstellen.

Effiziente Abluft-Wärmepumpen

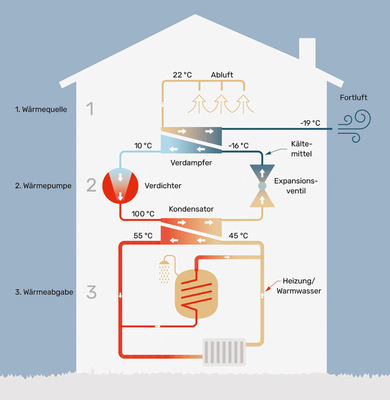

Diese Art der Wärmepumpen nutzt die Wärmeenergie aus der Abluft, die hiervon reichlich besitzt. Zum Energieanteil, der in der ebenfalls nachströmenden Außenluft enthalten ist, addiert sich ein nicht unerheblicher Teil interner Wärmelasten hinzu. Moderne Abluft-Wärmepumpen erschließen diese Energie und erzeugen hieraus sehr energieeffizient Wärmeenergie für die Heizung und Warmwasserbereitung. Funktional kombinieren die innen aufgestellten Wärmepumpen die Eigenschaften einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit denen eines Lüftungsgeräts. Sie lassen sich platzsparend im Haus installieren und benötigen kein Außengerät.

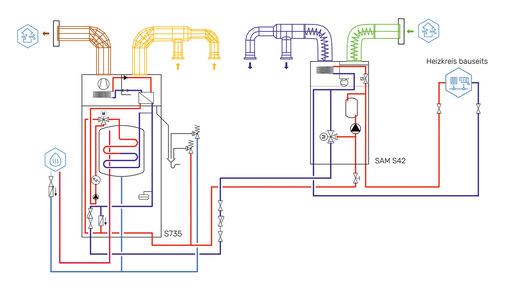

Die Abluft-Wärmepumpe des schwedischen Herstellers trägt die Bezeichnung Nibe S735. Das Gerät arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) und verfügt über eine Heizleistung von bis zu 7 kW, je nach Luftmenge. Damit eignen sich diese Wärmepumpen für Gebäude oder Wohnungen mit bis zu 8 kW Gebäudeheizlast. Im Neubau können damit die Anforderungen des staatlichen Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) erreicht werden. Je nach Baustandard und Gebäudeheizlast bieten sich die Geräte auch für den Austausch von Gas-Etagenheizungen im Mehrfamilienhausbestand an. Varianten mit der Bezeichnung Nibe S735C schließen ebenfalls die Möglichkeit der aktiven Kühlung über ein Zwei-Rohr-System ein.

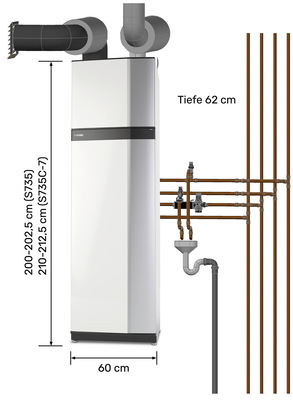

Geräteaufbau

Die Wärmepumpe und die Lüftungseinheit befinden sich im oberen Bereich der zweigeteilten Anordnung. Im unteren Teil liegen der Warmwasserspeicher mit Umschaltventil, die Regelung, die Umwälzpumpen, die elektrische Zusatzheizung sowie alle notwendigen Anschlussvorrichtungen. Die Lüftungsverrohrung mit Abluft und Fortluft wird auf der Oberseite angebunden. In Fällen niedriger Raumhöhen, wie Keller- oder Dachgeschossen, lässt sich das Oberteil getrennt von dem Unterteil installieren.

Funktionsprinzip mit dezentraler Lüftung

Eine Abluft-Wärmepumpe übernimmt die Funktionen Heizung, Warmwasserbereitung und Wohnraumlüftung. Durch den permanenten Luftaustausch sorgt dabei die Wohnraumlüftung für eine gute Raumluftqualität im gesamten Haus. Verbrauchte, mit Feuchtigkeit und Gerüchen belastete Raumluft wird permanent abgeführt, während bei der dezentralen Lüftung über Nachströmventile in den Außenwänden der Zulufträume sauerstoffreiche Außenluft nachgeführt wird. Dabei wird die in der Abluft enthaltene Wärmeenergie nicht einfach hinausgelüftet, sondern effektiv zur Gebäudebeheizung und zur Warmwasserbereitung genutzt:

Woher kommt die Energie?

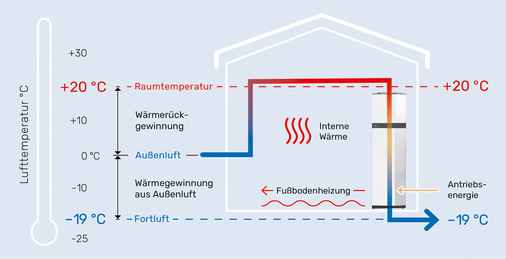

Wie zuvor erläutert, wird die warme und feuchte Raumluft aus den Abluftbereichen in der Wärmepumpe auf bis zu –19 °C abgekühlt und entfeuchtet, sodass zugleich ihre sensible als auch latente Wärme genutzt werden kann (sensible Wärme ist fühl- und messbar und dient der Erwärmung oder Kühlung, während latente Wärme für einen Phasenübergang benötigt wird, z. B. beim Verdampfen, ohne dabei die Temperatur zu verändern). Ihr Energiegehalt lässt sich dabei durch den Zustand der Außenluft, die aufgewendete elektrische Antriebsenergie sowie die internen Gewinne aus der Sonneneinstrahlung und der Haushaltsabwärme bestimmen. Innere Gewinne des Haushaltes liefern in bewohnten und gut gedämmten Häusern bereits einen prozentual relevanten Beitrag zur benötigten Heizenergie. Gerechnet nach EN 18599 ergeben sich für die internen Gewinne Anteile von ca. 25 bis 30 % an der Gesamtheizlast.

Berechnungsbeispiel

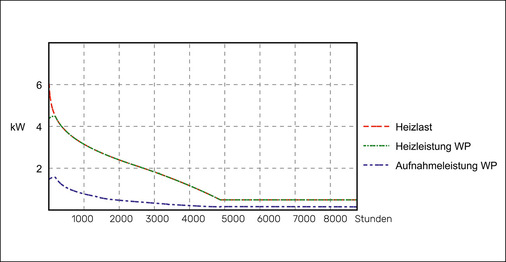

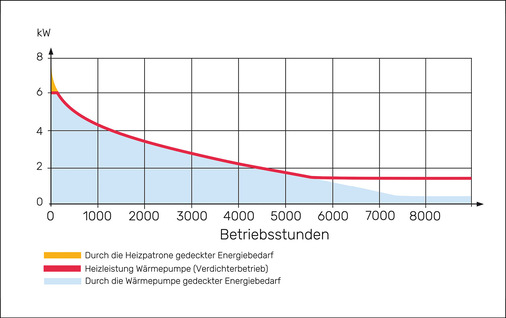

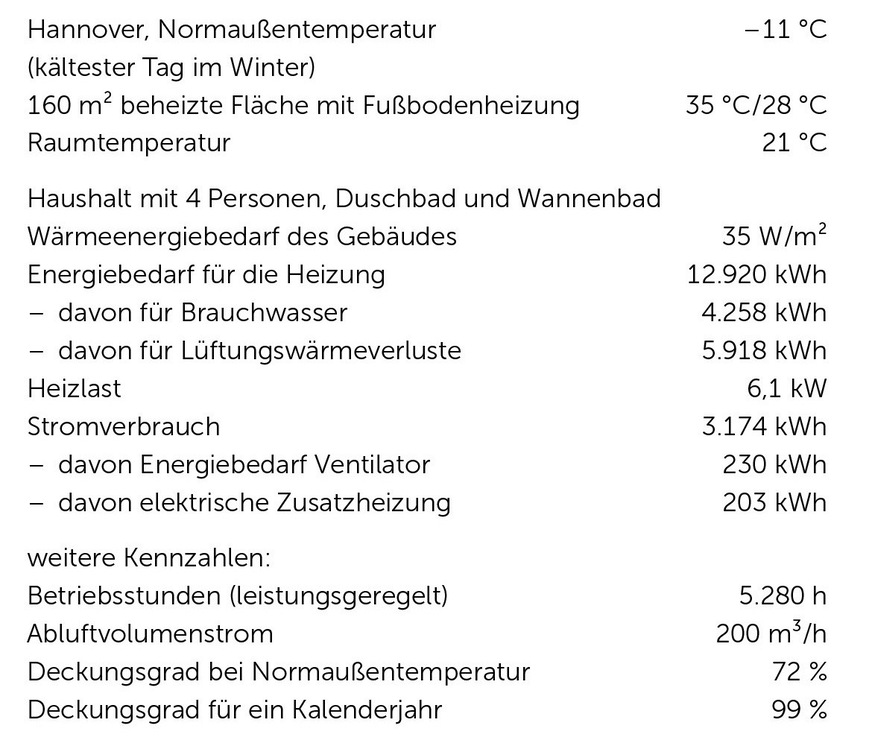

Das folgende Beispiel zeigt die zu erwartenden Betriebsergebnisse in einem Beispielhaus mit 160 m², berechnet mit Nibe DIM – einem Berechnungstool, das Wärmepumpenanlagen korrekt dimensioniert:

Geringer Heizstabanteil

Die Leistung des Verdichters passt sich permanent an den aktuellen Bedarf an. Die Regelung versucht, die benötigte Energiemenge für Heizung und Warmwasser mit der geringstmöglichen Leistung und somit mit dem höchsten Wirkungsgrad zu erbringen. Aufgrund der hohen Ladetemperatur von mehr als 60 °C kann im Verdichterbetrieb warmes Brauchwasser ohne Einsatz des Heizstabs erzeugt werden. Reicht die alleinige Leistung des Verdichters nicht aus, schaltet sich die elektrische Zusatzheizung nach und nach in Schritten von 0,5 kW hinzu.

Anlagenaufbau

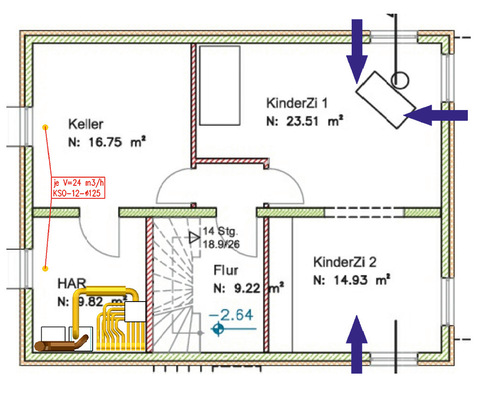

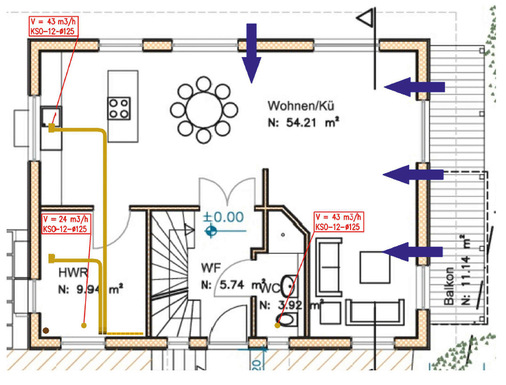

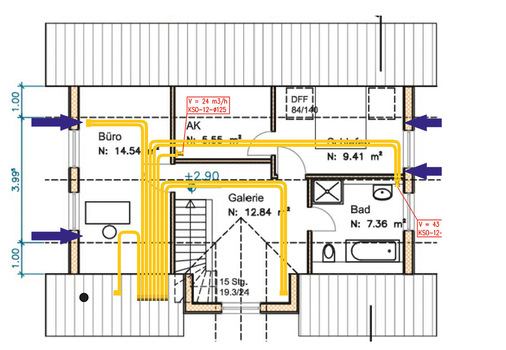

Die verbrauchte Luft des Hauses wird immer zentral über ein Lüftungskanalnetz und über die Wärmepumpe aus den Ablufträumen abgeführt. Letztere sind häufig so angelegt, dass sich die Lüftungsverrohrung mit einem kurzen und dadurch kostengünstigen Kanalnetz umsetzen lässt. Die Zuluft kann entweder dezentral über Frischluftventile oder zentral über ein zusätzliches Zuluftkanalnetz in die Wohnräume gelangen. Überströmräume, wie beispielsweise Flure, besitzen keine eigenen Lüftungsventile. Daher werden sie in der Lüftungsplanung als Überströmbereiche betrachtet und unterliegen somit dem erforderlichen Luftaustausch.

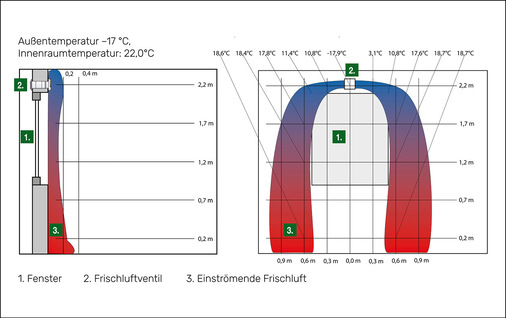

Im Fall einer dezentralen Zuluftführung strömt die frische Luft über mehrere Außenwandventile kontinuierlich in die jeweiligen Wohnräume und durchlüftet jeden einzelnen von ihnen. Eine ausreichende Anzahl korrekt dimensionierter Zuluftventile gewährleistet niedrige Zuströmgeschwindigkeiten, was einem langsamen, kontinuierlichen Fensterlüften entspricht. Beim Eintritt nimmt die Zuluft – aufgrund der zügigen Vermischung mit der warmen Raumluft – schnell die vorherrschende Raumtemperatur an. Die Zuluft kann auch, ohne Veränderungen an der Fassade vornehmen zu müssen, über Rollladenkästen erfolgen.

Zentrale Zuluft

Die frische Außenluft strömt zunächst durch ein zentrales Zuluftmodul und wird anschließend über ein Lüftungskanalnetz verteilt. Über Wand- und Deckenventile sowie Bodenauslässe gelangt sie schließlich in die Wohnräume. Die gewünschte Zulufttemperatur kann hierbei über den Regler der Wärmepumpe eingestellt werden. Die Wärmeübertragung auf die Zuluft erfolgt mittels eines im Zuluftmodul enthaltenen Luft/Wasser-Wärmetauschers.

Hinsichtlich der benötigten Frischluftmenge unterscheiden sich die zentrale und dezentrale Variante nicht voneinander. Als Richtwert gilt, dass 40 bis 50 % des Gebäudeluftvolumens innerhalb einer Stunde ausgetauscht werden, damit sich die Raumluft nicht verbraucht. Auf der warmen Seite des an die Wärmepumpe angeschlossenen Lüftungsrohrnetzes werden handelsübliche Lüftungskanäle mit einem ausreichenden Querschnitt installiert. Auf der kalten Seite ist insbesondere die Fortluft aufgrund der sehr niedrigen Austrittstemperaturen von bis zu –19 °C an Rohrleitungen und Bauteilanschlüssen diffusionsdicht zu isolieren.

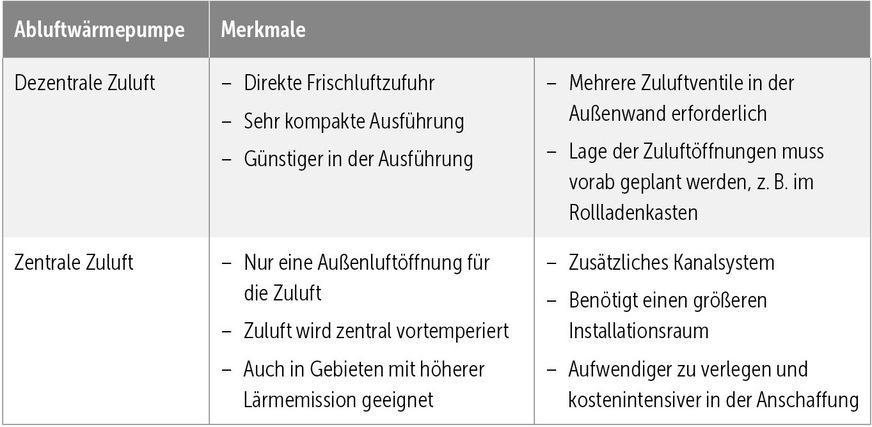

Die Tabelle dient als Entscheidungshilfe zur Auswahl der passenden Ausführung und vergleicht die Merkmale von zentraler und dezentraler Abluft:

Planungsgrundlagen

Es gilt, zuerst zu prüfen, welcher Lüftungsvolumenstrom für das Objekt erforderlich ist. Die Luftwechselrate im Gebäude wird dabei mit einem Wert von ca. 45 bis 50 % angenommen. Ein Gebäude mit 160 m² Wohnfläche und einer Deckenhöhe von 2,5 m erfordert einen Lüftungsvolumenstrom von 200 m³/h.

Im nächsten Schritt steht die Ermittlung der Heizlast des Gebäudes bzw. der Wohnung an. Der Lüftungsvolumenstrom ist dabei als mechanischer Abluftstrom ohne Wärmerückgewinnung zu berücksichtigen.

Abluft-Wärmepumpen eignen sich besonders für niedrige spezifische Heizlasten unterhalb von 40 W/m². Bei höheren spezifischen Heizlasten sollten die Energieberechnung und die Verbrauchsprognose vor dem Einsatz individuell bewertet werden. Der errechnete Lüftungsvolumenstrom begrenzt die maximal mögliche Heizleistung des Systems. Unterhalb dieser Heizleistung reduziert der Verdichter seine Drehzahl energiesparend auf das gerade benötigte Niveau. In Abhängigkeit vom Volumenstrom eignet sich die Abluft-Wärmepumpe für Wohnungen bzw. Häuser von 50 bis 260 m² Wohnfläche je Wohneinheit.

Anschließend wird die Lüftungsplanung erstellt, wobei der Volumenstrom berechnet und eine Positionierungsempfehlung gegeben wird.

Positionierung der Lüftungsventile

Für die Positionierung der verschiedenen Lüftungsventile gelten bestimmte Empfehlungen. Abluftventile sollten möglichst hoch im Raum oder in der Decke angebracht werden, wobei ein ausreichender Abstand zu den angrenzenden Wand- und Deckenflächen einzuhalten ist. Optimal ist es, die Abluftventile im entferntesten Bereich zur Überströmöffnung anzuordnen, beispielsweise gegenüberliegend. Im Kochbereich ist darauf zu achten, dass die Abluftventile mindestens 1,50 m Abstand zur Kochstelle

haben.

Frischluftventile werden idealerweise neben Fenstern in einer Höhe von mindestens 2,10 m platziert. Dabei ist zusätzlich ein Abstand von mindestens 15 cm zur Decke und 20 cm zu den Seitenwänden einzuhalten. Bei zentralen Zuluftsystemen sollte der Abstand der Ventile zu den Begrenzungsflächen in Ausströmrichtung zwischen 40 und 50 cm betragen. Außerdem ist zu vermeiden, dass Zuluftventile direkt in einer Aufenthaltszone installiert werden. Die beste Anordnung ergibt sich je nach Ventiltyp über Schränken oder Fenstern. Für Zuluft-Bodenauslässe empfiehlt es sich, diese mittig vor einem Fenster vorzusehen.

Kompakte Installation

Abluft-Wärmepumpen der S735-Baureihe benötigen mit Maßen von 60 x 62 cm sehr wenig Platz für die Aufstellung. Zusätzlich gilt es, die üblichen Versorgungsleitungen und die Lüftungsleitung inklusive Schalldämpfer zu installieren. Bei guter Vorplanung können die seitlich dargestellten Heizungs- und Warmwasserleitungen auch hinter der Wärmepumpe verlaufen. Sie werden im unteren Bereich der Wärmepumpe gut zugänglich von vorn angeschlossen. Für die Vorbereitung im Rohbau vereinfacht eine Montageschablone die Positionierung der Rohrleitungen. Ein Ausdehnungsgefäß wird nicht immer benötigt: Das integrierte Ausdehnungsgefäß 10 l/0,5 bar reicht bei einem Anlagendruck von 1,15 bar und einer Wasservorlage von 3 l im Gefäß für ein Anlagenvolumen von 160 l.

Fazit

Abluft-Wärmepumpen werden seit den 1980er-Jahren erfolgreich eingesetzt, besonders in gut gedämmten skandinavischen Häusern. Die Systeme haben sich von den frühen Geräten mit niedriger Leistung zu leistungsfähigen Kompaktsystemen entwickelt, die Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung kombinieren. Sie nutzen die in der Außenluft enthaltene Energie sowie Abwärme aus dem Haushalt und von den Bewohnern. Dabei benötigen sie keine Außeneinheit. Moderne Geräte bieten zudem eine aktive Kühlfunktion.

Mehr Lüftungstechnik online

Neugierig geworden? Weitere Beiträge zum Thema Lüftungstechnik gibt es online: http://bit.ly/4m7Kuis