Kloster und Schloss Salem gingen 2009 vom Haus Baden in den Besitz des Landes Baden-Württemberg über und gehören als Kulturdenkmal den Staatlichen Schlössern und Gärten dieses Bundeslandes. Für das gesamte Areal wird ein Wärmenetz mit einem möglichst hohen regenerativen Anteil angestrebt mit einem bivalenten Heizungskonzept. Der Brennstoff Holzpellets soll die Grundlast abdecken – dies sind 500 kW bzw. 60 % der Heizlast. Für Spitzenlast, Notfall und Wartungsarbeiten werden zwei neue Gas-Brennwertkessel installiert. Im Fokus der Objektreportage stehen das Lager und die Entnahme der Holzpellets sowie der automatische Transport mit Förderspiralen bis zum Heizkessel.

Drei Förderspiralen zur Pelletentnahme

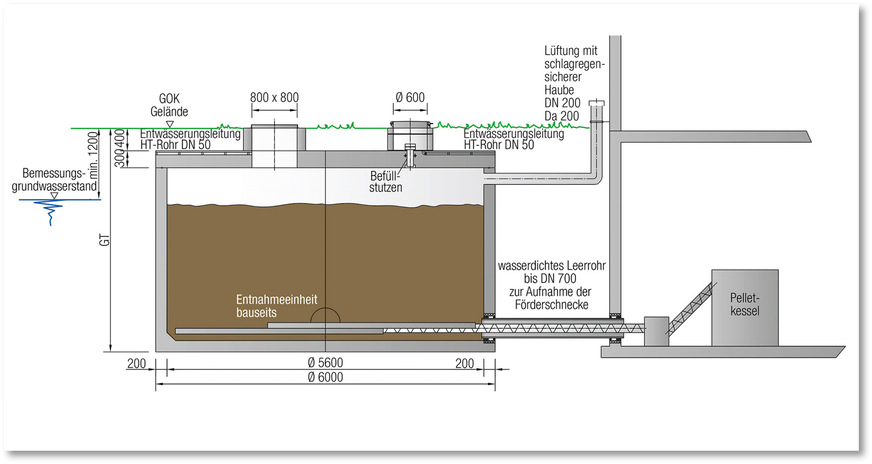

Ein seit Jahrzehnten nicht mehr genutzter Öltank lag im Außengelände, der geborgen und entsorgt wurde, bevor an seine Stelle der neue Holzpelletspeicher trat. Das Versetzen und die Montage der Betonfertigteile waren an einem Tag erledigt, sodass im Gegensatz zu einer Lösung in Ortbeton für den Bauablauf wertvolle Zeit gespart wurde. Fertigteile werden im Werk unter optimalen Bedingungen hergestellt, durch den Hersteller geliefert und montiert. Damit ist die Gewährleistung in einer Hand. Nach Bedarf, wie z. B. hier, steht die Bodenplatte nach außen über und bildet ein Auflager für das Verfüllmaterial. Dessen Gewicht dient dem Schutz vor Aufschwimmen des leeren Behälters bei hohem Grundwasserstand. Der Überstand ist statisch berechnet. Er richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort.

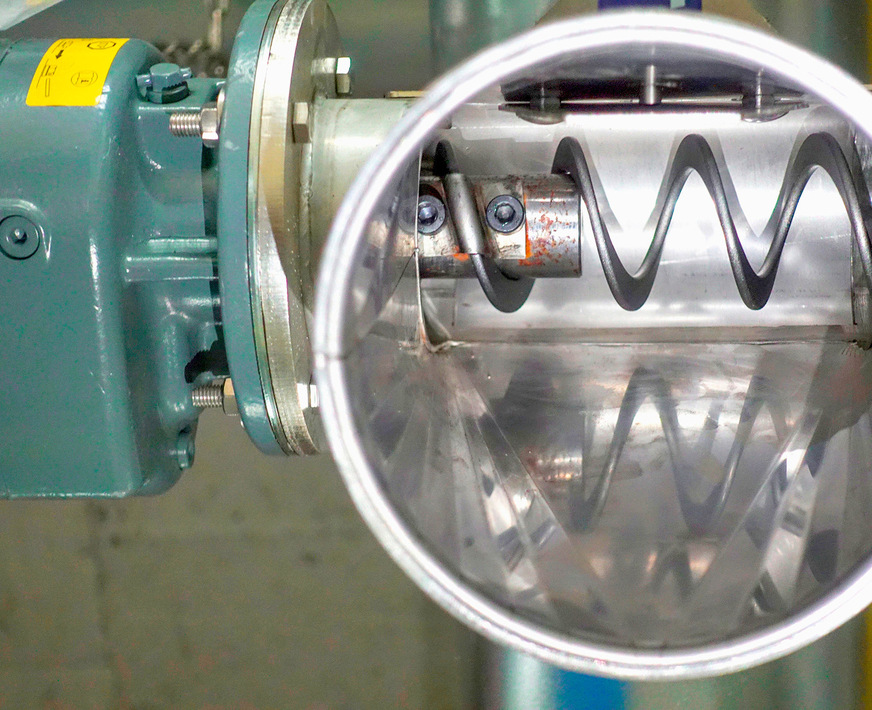

In der Abdeckplatte befinden sich drei genormte Befüllöffnungen und ein Einstieg. Mall als Hersteller bietet diesen großen Behälter mit 60 m³ Fassungsvermögen sowohl mit als auch ohne Pellet-Entnahmesystem an. Es ist eine pneumatische Entnahme bzw. Austragung, die den Brennstoff von oben absaugt. Bei Störungen ist so die Entnahmetechnik jederzeit gut zugänglich. Die Bauherrschaft dieses Objekts entschied sich für den Pelletspeicher ohne ein solches Entnahmesystem, das nicht geeignet ist für den Dauerbetrieb eines sehr großen Pelletkessels wie hier. Auch müssten die flexiblen Saugschläuche der pneumatischen Entnahme, die einem inneren Abrieb durch die kantigen Pellets ausgesetzt sind, bei dem in Salem benötigten Durchsatz von etwa 40 t pro Woche mehrmals im Jahr ausgetauscht werden. Der automatische Transport des Brennstoffs erfolgt stattdessen durch Förderspiralen, deren Austragsschnecke mit Rührwerk am Speicherboden liegt. Von dort bis in den Heizungsraum wurden die Förderspiralen im Gelände in Leerrohren verlegt. Für den notwendigen Richtungswechsel auf der etwa 20 m langen Strecke sorgen zwei Umlenkschächte, die als Betonfertigteile vom Speicherhersteller stammen.

Normgerechte Lüftung des Holzpelletlagers

Der in Salem eingebaute Pelletspeicher und die mit ihm durch Leerrohre verbundenen Umlenkschächte erhielten je eine unterirdisch verlegte Lüftungsleitung DN 200, die ca. 1 m über Gelände mit einer schlagregensicheren Haube abgedeckt ist (1). Dies entspricht den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3464-1 (2). Laut Technischer Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 900, auf die in DIN EN ISO 20023 verwiesen wird, ist in Deutschland ein kurzzeitiges Betreten unterirdischer Pelletspeicher bzw. Erdlager bis zu 15 Minuten in Anwesenheit einer eingewiesenen zweiten Person erlaubt, wenn die CO-Konzentration im Lager unter 60 ppm beträgt (3). Ein CO-Warngerät muss eingeschaltet am Körper getragen werden. Ein längerer Aufenthalt im Lager ist nur zulässig, wenn die CO-Konzentration unter 20 ppm liegt. Warngeräte sollen nicht stationär im Lagerraum bzw. Lagerbehälter angebracht sein, da die im Holz enthaltenen Terpene ebenso wie Druckschwankungen und Staub- bzw. Feinteile die CO-Sensoren auf Dauer schädigen.

Um die Verantwortlichen des Objekts von derlei Gefahren und Vorkehrungen zu entlasten, kann die während des Betriebs turnusmäßig fällige Inspektion dem Hersteller des unterirdischen Betonspeichers in Auftrag gegeben werden. Das komplette Leeren und Reinigen des Lagerbehälters ist gemäß DIN EN ISO 20023 alle 2 Jahre bzw. nach jeder 5. Befüllung notwendig. Diesen Service bieten viele Pelletlieferanten in Kombination mit der Lieferung an, wenn sie ein dafür geeignetes Fahrzeug haben.

Weshalb Holzpellets im ersten Schritt?

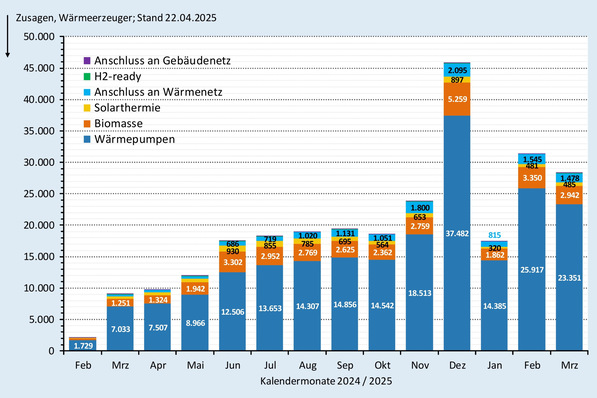

Die Wärmeversorgung der Liegenschaft Kloster und Schloss Salem wurde zuletzt monovalent über drei Gaskessel (2 x 1,15 MW, 1 x 1 MW) und ein Nahwärmenetz mit drei Strängen und 13 Unterstationen gewährleistet. Zwischenzeitlich ist das Netz vergrößert und um weitere drei auf 16 Unterstationen erweitert worden. Kleinere Austauscharbeiten in der Heizzentrale wurden vorgenommen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Derzeit wird das Gebäude Gasthof Schwanen saniert, das künftig auch durch das Netz versorgt werden soll. Diese Anpassungen, das Alter der Heizzentrale, die aus den Jahren 1994 bis 1998 stammt, und der ausschließliche Einsatz des fossilen Energieträgers Gas erforderten ein neues Konzept der Wärmeversorgung. Ziel ist ein Wärmenetz mit einem möglichst hohen regenerativen Anteil (4). Zu den Energieträgern und der Netzerweiterung wurde festgelegt:

Der regenerative Anteil steigt von 0 auf 66 %

Mit der Gemeinde Salem werden Maßnahmen abgestimmt, die langfristig einen Anschluss an ein zu projektierendes kommunales Wärmenetz, als Ersatz für Gas, ermöglichen. Mittelfristig kann durch die Umrüstung des Grundlastbetriebs auf Holzpellets im ersten Schritt bereits ein regenerativer Anteil von 60 % erreicht werden. Im zweiten Schritt erhöht sich dieser Anteil um weitere 6 % durch den Einbau von zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen (1 x 200 kW, 1 x 100 kW) im Nahwärmenetz, um Teilabschnitte, in denen Fußbodenheizung im Bestand vorhanden ist, in der Übergangszeit mit Wärme zu versorgen. Die Standorte dieser Wärmepumpen werden in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege festgelegt.

Zur Energieversorgung, unter anderem für die Wärmepumpen sowie die Heiz- und Regeltechnik, werden auf Dächern von Nebengebäuden PV-Anlagen installiert. Das Ziel ist, einen möglichst großen Anteil lokal zu erzeugen, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen. Aktuell sind 334 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 138,61 kWp geplant (4). Allerdings ist nicht vorgesehen, PV-Strom ins Netz einzuspeisen. Etwaige Überschussleistungen werden über Heizstäbe in einen der Pufferspeicher geladen. Neben der Erzeugung sind im Wärmenetz und in den Unterstationen weitere Maßnahmen zur Sicherung des Betriebs und zur Reduzierung von CO2, z. B. durch Senkung des Temperaturniveaus, geplant. Dabei kommt der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik (MSR) eine zentrale Bedeutung zu.

Wenn auch an anderen (privaten wie öffentlichen) Objekten in Baden-Württemberg ähnlich intensiv an sämtlichen verfügbaren Stellschrauben nachjustiert wird, kann im Sektor „Gebäude“ gelingen, was sich dieses Bundesland zum Ziel gesetzt hat (5): bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Und als Zwischenziel für das Jahr 2030, die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 65 % zu verringern.

Bild: König

Bild: Mall

Bild: König

Bild: König

Bild: König

Bild: Mall

Pneumatische Pelletentnahme als Alternative

Wird der Mall-Pelletspeicher mit Entnahmesystem bestellt, liefert der Hersteller einen Saugroboter mit flexiblem Schlauch. Dieser bewegt sich automatisch auf dem Brennstoffvorrat und entnimmt von oben. Vom Heizungsbauer werden ab Heizkessel, der in diesem Fall mit einer Saugturbine ausgestattet ist, die Schläuche für Saug- und Rückluft durch ein Leerrohr nach draußen bis in den unterirdischen Speicher gezogen. Eine entsprechende Durchführung im Speicher ist vorhanden. Angeschlossen werden die Schläuche vom Montageteam des Speicherherstellers an einer sogenannten Adapterplatte, die die Schnittstelle zwischen Heizungskessel und Speicherbehälter darstellt. Damit der Impuls des Kessels bei Brennstoffbedarf an die Saugturbine und zugleich an den Saugroboter geht, bedarf es eines elektrischen Steuergeräts. Das liefert und montiert der Speicherhersteller Mall im Technikraum.

Qualität und Herkunft von Holzpellets

Nadelholzspäne, die in Deutschland zu Pellets gepresst werden, haben

generell nur kurze Transportwege und stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV) empfiehlt Verbrauchern, beim Pelletkauf auf das ENplus-Siegel zu achten. Anhand der ID-Nummern von Händlern und Produzenten können Käufer einfach nachvollziehen, woher die Pellets kommen. „DE“ steht dabei für Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Mehr unter: www.enplus-pellets.de.

Informationen

Projektdaten Heizzentrale:

Baubeginn/Fertigstellung: Oktober 2024/Mai 2027

Holzpelletlager, Typ/Nutzvolumen: Mall-Pelletspeicher ThermoPel 60000-R/60 m³

Entnahme, Typ/Länge: Fröling Austragsschnecke FBR-G mit Förderspiralen/24 m

Entnahme-Umlenkschächte: 2 x Mall Rechteck-Revisionsschacht mit Einstieg

Holzpelletkessel (Grundlast), Typ/Nennlast: Fröling TMe500-EFZ/500 kW

Gas-Brennwertkessel, Typ/Nennlast: 2 x Viessmann Vitocrossal 300/1000 kW