SBZ: Herr Junge, welche Möglichkeiten stehen aus Ihrer Perspektive grundsätzlich der Wohnungswirtschaft zur Verfügung, um die CO2-Emissionen ihrer Liegenschaften im Bestand zu verringern?

Matthias Junge: Wir bewegen uns hier in einem Umfeld, in dem mehrere Variablen in Einklang gebracht werden müssen. Neben dem Wunsch, die CO2-Emissionen zu reduzieren, spielen insbesondere die Faktoren Investitionssumme, Umsetzbarkeit am Objekt, die gesetzlichen Vorschriften und die unvermeidliche Beeinträchtigung der Mieter durch Baumaßnahmen eine Rolle. In puncto der möglichen Maßnahmen stehen nach wie vor die Sanierung der Fassade durch eine zusätzliche Dämmung, die Dämmung des Daches, der Austausch von Fenstern und Türen sowie der Wechsel der Heiztechnik im Fokus. Nehmen Sie alle genannten Variablen zusammen, dann hat sich durchweg der Tausch der Heizanlage als die kostengünstigste Maßnahme zur Reduzierung der CO2-Emissionen herauskristallisiert. Nach einer aktuellen Studie und einem Feldtest des Fraunhofer-Instituts von 2020 reduziert allein der Wechsel von einer fossil betriebenen Heizung hin zu einer Wärmepumpe die CO2-Emissionen um bis zu 61 % – ohne dass andere Maßnahmen der energetischen Sanierung umgesetzt worden sind (vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand…). Hier lässt sich also der größte Hebel mit den geringsten Kosten ansetzen.

SBZ: Sie sprechen hier direkt die Wärmepumpe an. Aber spielen denn nicht auch noch Gas-Heizgeräte eine wichtige Rolle? Ist es nicht besser und kostengünstiger, in der Sanierung der Heiztechnik darauf zu setzen?

Junge: Grundsätzlich haben natürlich auch Gas-Heizgeräte weiter ihre Berechtigung. Jedoch lassen sich bei einer Sanierung im Austausch mit 20 bis 30 Jahre alten Heizgeräten damit lange nicht so viele CO2-Emissionen einsparen wie bei der Sanierung mit einer Wärmepumpe. Wie sich die künftigen Vorgaben hinsichtlich des Gebäudeenergiegesetzes entwickeln, steht zwar aufgrund des politischen Wechsels noch nicht abschließend fest. Aber wir gehen davon aus, dass das generelle Ziel, die CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren, weiterhin die Basis aller Gesetzesvorlagen bleiben wird. Zudem rechnen Experten mit der Freigabe des CO2-Emissionshandels ab 2027 mit einer spürbaren Kostensteigerung für Erdgas.

SBZ: Wie bewerten Sie denn die Heizungssanierung durch den Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz?

Junge: Das ist natürlich auch eine denkbare Option mit einer vergleichsweise noch geringeren Investitionssumme. Grundsätzlich existiert die Möglichkeit zum Anschluss an derartige Netze aber nur in selektiven Lagen. Darüber hinaus können insbesondere die Betriebskosten völlig intransparent sein. Und wenn jetzt neue Netze entstehen, werden die Betreiber die Erstellungskosten weitergeben müssen. Bezogen auf den Preis für eine Kilowattstunde ist mir kein Beispiel bekannt, in dem Fernwärme günstiger war als der Einsatz einer Wärmepumpe.

SBZ: Ändert sich die Ausgangssituation denn, wenn in den Gebäuden eine zentrale oder eine dezentrale Versorgungsstruktur mit Wärme vorhanden ist?

Junge: Nach unseren Erfahrungen werden ca. 80 % aller Gebäude in der Wohnungswirtschaft zentral mit Wärme versorgt. Ist eine dezentrale Versorgungsstruktur vorhanden, muss zunächst geprüft werden, ob dezentral sowohl Heizwärme als auch Warmwasser bereitgestellt wird. Ist das nicht der Fall, könnten z. B. auch Luft/Luft-Wärmepumpen, sprich Klimageräte, theoretisch eine Lösung darstellen. Allerdings darf man auch hier nicht den Aufwand in der Umrüstung unterschätzen, denn es müssen ja neue Leitungen durch die Wohnungen verlegt werden. Und diese Leitungen enthalten kein einfaches Heizungswasser, sondern Kältemittel. Zudem empfinden viele Nutzer in der Heizsaison eine Luftheizung als weniger komfortabel als eine Wasserheizung. Insgesamt könnte es also mehr Sinn und sogar weniger Aufwand machen, ein zentrales Versorgungssystem aufzubauen – beispielsweise auch durch die Nutzung der dann nicht mehr benötigten Kamine.

SBZ: Entscheidet sich die Wohnungsbaugesellschaft in der Sanierung für eine Wärmepumpe – was ist aus Ihrer Sicht ein besseres Lösungskonzept, ein großes Einzelgerät oder eine Kaskade?

Junge: Ob Einzelgerät oder Kaskade: Die Beantwortung dieser Frage hängt oftmals nicht von den individuellen Voraussetzungen am Objekt ab, sondern von den persönlichen Vorlieben. Wärmepumpenkaskaden haben natürlich immer die gängigen Argumente wie Ausfallsicherheit, gleichmäßig effizienter Betrieb über alle Geräte hinweg etc. auf ihrer Seite. Währenddessen wird eine einzelne Großwärmepumpe eventuell von der Ausgangsinvestition etwas günstiger sein können. Dafür geht mit ihr oftmals das Problem eines vergleichsweise höheren Schalldruckpegels einher, der gerade in der Wohnungswirtschaft problematisch ist. Mit neuen Energy Units stehen aktuell aber auch vorgefertigte Wärmestationen zur Verfügung, die die Flexibilität der Kaskadierung nutzen.

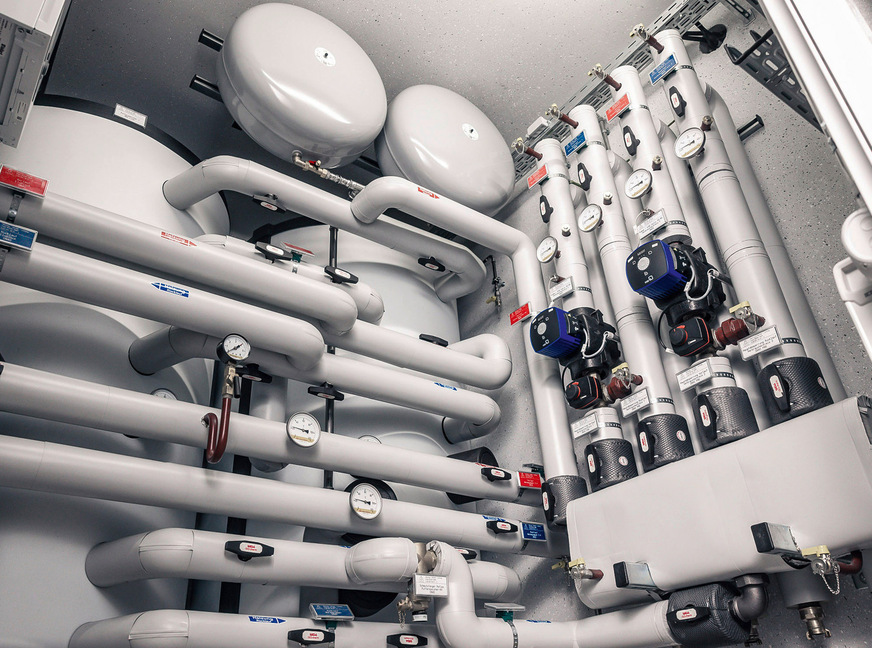

SBZ: Worum handelt es sich bei den Energy Units genau?

Junge: Es geht hier um schlüsselfertige, modulare Energiezentralen, die nicht nur die jeweils benötigten Wärmepumpen, sondern auch die komplette Hydraulik, Regelung und Speichertechnik beinhalten. Diese Units werden seriell gefertigt, sind skalierbar und können auch von der Ausstattung her an die objektspezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Zudem werden sie als fertige Einheit neben das Gebäude gestellt und müssen dann nur mittels einer Fernwärmeleitung mit dem Wärmeverteilsystem im Gebäude verbunden werden.

SBZ: Aber eine Großwärmepumpe kann doch ebenfalls einfach neben das Haus gestellt werden und muss dann mit dem Wärmeverteilsystem verbunden werden?

Junge: Mit der Aufstellung einer Großwärmepumpe ist die Arbeit ja nicht getan. Parallel muss die Systemperipherie (Hydraulik, Regelung und Speicher) im Gebäude untergebracht werden. Das ist mitunter aufwendiger, kostenintensiver und beansprucht zusätzlich mindestens einen Kellerraum. Dieses wird bei einer Unit gleich mitgeliefert. Eine Energy Unit kann – soweit sie ausschließlich Wärmepumpen enthält – unter Beachtung der gängigen Vorschriften in der Regel genehmigungsfrei und flexibel platziert werden.

SBZ: Aber bedeutet eine Unit nicht eine höhere technische Anfälligkeit, weil es sich um mehr Geräte handelt und die gesamte Hydraulik außerhalb platziert wird?

Junge: Gerade dabei ist das Gegenteil der Fall, denn eine Unit wird ja seriell vorgefertigt, betriebsfertig geliefert, vorab geprüft und aufgestellt. Die Fertigung findet zudem unabhängig von der Witterung in einer Werkshalle statt. Das bedeutet, dass das gesamte Qualitätsthema auf der Baustelle hinfällig ist. Zudem sind ausschließlich die Wärmepumpen den Wetterbedingungen ausgesetzt – und dafür wurden sie gebaut. Zusätzlich profitiert man von kurzen Liefer- und Installationszeiten und einer minimalen Ausfallzeit beim Heizungsumschluss – denn das Altsystem kann in Ruhe nach dem Umschluss demontiert werden, und es muss nicht parallel zur Neuinstallation ggf. mit einer Überbrückungslösung gearbeitet werden. Auch die spätere Wartung ist einfach, weil kein Zugang zum Wohngebäude erforderlich ist.

Bild: Vaillant / Bernd Gabriel

SBZ: Wie gestaltet sich denn der Wechsel auf eine derartige Energy Unit, wenn im Gebäude eine dezentrale oder eine zentrale Versorgungsstruktur für Wärme vorhanden ist?

Junge: Bei einer vorhandenen dezentralen Wärmeversorgung ist es unabhängig, ob eine Unit oder eine Großwärmepumpe oder ein Fernwärmeanschluss eingesetzt wird. Denn letzten Endes bedeuten alle diese Lösungen, dass eine Zentralisierung und damit ein Ziehen von Strängen erforderlich ist. Dafür können dann in der Regel vorhandene Züge der Schornsteine genutzt werden. In der Wohnung erfolgt die Anbindung platzsparend über beispielsweise Wohnungsstationen. Der große Vorteil einer Unit ist dann, dass der Ausbau in den Wohnungen unabhängig von der Erstellung der Heizzentrale erfolgen kann und nicht die Herausforderung besteht, parallel im Keller und in den Wohnungen zu arbeiten.

SBZ: Und wie sieht es bei einer vorhandenen zentralen Verteilstruktur aus?

Junge: Hier kann mit einer Unit die gesamte Struktur genutzt werden. Am Tag X wird der Anschluss an die Unit einfach hergestellt, und die Mieter werden davon kaum etwas merken.

SBZ: Doch wie lässt sich die Aufgabe der hygienischen Trinkwarmwasser-Bereitstellung jeweils umsetzen?

Junge: Auch diese Frage lässt sich bei einer vorhandenen dezentralen Struktur unabhängig von der Wärmezentrale lösen. Denn hierbei könnte die jeweilige Wohnungsstation hybrid, sprich mit einem integrierten kleinen Durchlauferhitzer, ausgeführt werden. Dieser Durchlauferhitzer nimmt die Temperatur auf, bei der eine Wärmepumpe optimal arbeitet, und erhöht diese Temperatur dann auf die gewünschte Warmwassertemperatur. So erzielt man gleichzeitig sehr hohe Effizienzen sowohl in der Versorgung mit Heizwärme als auch der Bereitung von Trinkwarmwasser.

SBZ: Auch hier schließt sich natürlich die Frage an, was Sie bei einer vorhandenen zentralen Versorgungsstruktur empfehlen würden.

Junge: Das ist in der Tat der deutlich häufigere Ausgangspunkt in der Planung. Oftmals wurde hier bereits die Heizungswärme zentral und die Trinkwarmwasserbereitung dezentral umgesetzt. Hier ist dann nur ein Wechsel hin zu einem elektronischen Durchlauferhitzer notwendig, um die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen. Erfolgte die Warmwasserbereitung bislang zentral, ist es je nach den gesamten Rahmendaten möglich, dies auch mittels Wärmepumpe und Warmwasserspeicher umzusetzen. Soll die Wärmepumpe aber durchgängig Temperaturen von beispielsweise 65 °C liefern, empfehlen wir wegen der dann geringeren Gesamteffizienz eine alternative Lösung. Dafür lässt sich die Wärmepumpen-Unit auch mit einem Gas-Heizgerät anstelle des elektrischen Zusatzheizers ausstatten, der dann die hohen Temperaturen für das Trinkwarmwasser bereitstellt und gleichzeitig die Hygienevorschriften erfüllt.

SBZ: Wie kann ich mir die Planung und Umsetzung einer Unit generell vorstellen?

Junge: Im Falle unserer eigenen Energy Unit erfassen wir zunächst über eine standardisierte Projekt-Checkliste alle erforderlichen Rahmenparameter des Objekts und prüfen mögliche Aufstellorte der Einheit. Wird diese Planung positiv abgeschlossen, übergeben wir die Feinplanung an unseren Partner Alois Müller. Hier wird dann u. a. auch die genaue Leitungsführung etc. geprüft und mit dem Betreiber besprochen. Unser gemeinsames Ziel ist es, bereits hier so viel Arbeit wie möglich zu übernehmen, um den Kunden zu entlasten. Prinzipiell bieten wir gemeinsam ein Gesamtpaket von der Planung über die Produktion bis zur Aufstellung sowie den Anschluss und das spätere Monitoring und die Wartung an – auf Wunsch gemeinsam mit einem Fachhandwerker der Wohnungsbaugesellschaft.

SBZ: Herr Junge, vielen Dank für das Gespräch.

Bild: Vaillant / Alois Müller

Bild: Vaillant / Alois Müller

Mehr über Heizungssanierung online

Neugierig geworden? Weitere Beiträge rund um Heizungssanierung gibt es online unter: www.sbz-online.de/tags/heizungssanierung