Nachdem im April ein 22 Jahre alter Gaskessel seinen Dienst versagt hatte, stand ein Einfamilienhaus von 1978 ohne Warmwasserversorgung da. Höchste Zeit, in Wärmepumpentechnik zu investieren, beschlossen die Eigentümer. Der Bauherr entschied sich für eine nachhaltigere Energieversorgung mit Blick auf Erfüllung der „65-%-Vorgabe“. Zudem würden durch die Sanierung Wert und Wohnqualität der Immobilie gesteigert, und auch angesichts der steigenden Netzentgelte wäre ein unabhängigeres Konzept lohnenswert, befand er. Beim Erwerb des zweistöckigen Südhang-Anwesens im Jahr 1995 ließ die Familie umgehend das Dach dämmen. Die Dämmung der Außenwände folgte 2006 und im Jahr 2010 war der Austausch der Fensterscheiben notwendig. Auf dem Gebäude fand 2006 eine Solarthermieanlage Platz und 2013 kam eine volleinspeisende PV-Anlage dazu. Heizkörper gab es nur in den unteren, südlich ausgerichteten Wohnräumen mit 70 m². Schon immer waren die restlichen 120 m² mit Fußbodenheizung versehen. Beste Bedingungen, um einem Wärmepumpensystem nicht nur die Haupt-, sondern sogar die Alleinversorgung anzuvertrauen.

Heiz- und Trinkwarmwasser bewusst getrennt

Die Bauleute entschieden sich für ein versorgungssicheres Duo: eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Beheizen der Wohnung, ein zweites separates Gerät für die Trinkwarmwasserbereitung. Die insgesamt 23 PV-Module mit 6 bis 7 kWp, deren Ausbeute zu 30 Cent/kWh Vergütung ins Stromnetz wandert, wollte man unangetastet lassen. Dafür sollte die Solarthermie demontiert werden, um weiteren PV-Modulen zur Eigenstromerzeugung Platz zu machen. Ausrangiert wurde auch der mittlerweile undichte Pufferspeicher, der die gewünschten Temperaturen nie zuverlässig geliefert hatte.

Dem Bauherrn standen ein Projektleiter sowie ein SHK-Meister, der die Einsätze seiner Elektro-Subunternehmer koordiniert, zur Seite. Für die gesuchte Wärmepumpenkonstellation kamen zwei Modelle des Herstellers Brötje infrage: Während die Luft/Wasser-Wärmepumpe BLW Mono.1 für die Heizwassererzeugung zuständig ist, stellt das Gerät BTW S 200 B eine unabhängige Trinkwarmwasserversorgung sicher. Die BLW Mono.1 läuft, laut Hersteller, durch die Monoblock-Bauweise mit geschlossenem Kältekreislauf sowie doppelwandigem Wärmetauscher sehr sicher.

Auch dem Wunsch der Baufamilie nach einem leisen Gerät entspricht das Modell mit Schallleistungspegel LWA, DIN EN 12102/ErP, von 48 dB(A). Am Einsatzort bot sich die Ausführung BLW Mono-P 9.1 MH an. Von den 10 kW Gebäudeheizlast deckt sie 9 kW ab, ein integrierter Elektroheizstab mit 9 kW unterstützt in Spitzenbedarfszeiten. Ein externer Pufferspeicher wird nicht gebraucht, da die Inneneinheit schon einen 40-l-Trennpufferspeicher enthält. Da diese außerdem Heizungswasser mit bis zu 70 °C Vorlauftemperatur bei einem COP bis 5,08 (EN 14511, Teillast, A 7/W35) erzeugt, eignet sie sich für den monovalenten Betrieb im sanierten Bestand.

Für die Trinkwarmwasserversorgung kommt das Gerät BTW S 200 B zum Einsatz. Diese BTW-Variante mit integrierter Heizschlange für die effiziente Wärmeübertragung arbeitet nach dem Prinzip der Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die Trinkwasser-Wärmepumpe entzieht der Raumluft Energie und wandelt diese über einen Verdichtungsprozess in nutzbare Wärme um – ein Verfahren, das besonders energieeffizient ist und sich ideal für die Nutzung von PV-Stromüberschüssen eignet, so der Hersteller. Die BTW S 200 B weist einen COP von bis zu 3,33 (nach EN16147, Raumlufttemperatur 15 °C) sowie einen leisen Betrieb von 49 dB(A) auf. Für das Einfamilienhaus bedeutet das nicht nur eine zuverlässige und unabhängige Warmwasserversorgung, sondern auch eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden PV-Anlage: Überschüssiger Solarstrom kann direkt zur Warmwasserbereitung genutzt werden, was die Eigenverbrauchsquote erhöht und die Stromkosten senkt. Durch ihre kompakte Bauweise eignet sich die BTW besonders für niedrige Kellerräume und lässt sich flexibel in bestehende Gebäudestrukturen integrieren.

Einbauzeit gespart durch Vorfertigung und Support

Beide Wärmepumpen arbeiten mit dem Kältemittel R290, das sie zukunftssicher macht und für 5 % Effizienz-Förderbonus qualifiziert. Für die Installation stehen detaillierte Anleitungen, Inbetriebnahme-Apps und Video-Tutorials bereit. Die werkseitige Vorarbeit bewirkt nicht nur für die SHK-Fachkraft, sondern auch für die Elektriker enorme Erleichterungen, so der Hersteller. Die Verkabelung sitzt zentral in der Inneneinheit, ohne weitere Zusatzgeräte, was insbesondere für Solo-Selbstständige vorteilhaft ist. Den Unterlagen liegt der passende Schaltplan bei, so der Hersteller, der direkt die benötigten Leitungstypen vorgibt.

PV-Strom: vom Dach in den Keller

Die PV-Stromleitungen wurden in den stillgelegten Schornstein verlegt. Zudem wurde ein normgerechter Zählerkasten angebracht. Aus den sieben neuen PV-Modulen mit 3,62 kWp fließt nun Elektrizität ins Haushaltsnetz, in die Wärmepumpen und in einen 3,8 kWh (netto) fassenden Batteriespeicher mit Wechselrichter. Da dieser nur passiv über Alu-Kühlrippen temperiert wird, muss im Umfeld genug Raum für Luftzirkulation freigehalten werden.

Die Trinkwasser-Wärmepumpe erhielt einen PV-Kontakt, über den Stromüberschüsse in Warmwasservorräte umgewandelt werden. Als elektrische Schnittstelle genügt ein potenzialfreier Ein-/Aus-Schalter zur Signalübergabe. Was die Batterie angeht, so rät der PV-Installateur zum Typ 1C, der eine Be- bzw. Entladungszeit von einer Stunde besitzt. Sollten die Betreiber dynamische Stromtarife nutzen wollen, könnten sie damit günstige Preisphasen gewinnbringend ausschöpfen.

Schweres Gerät, leichter Anschluss

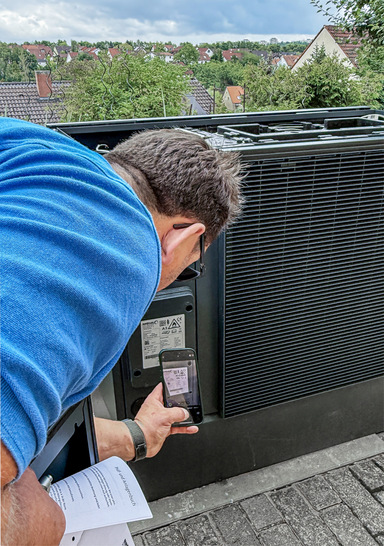

Da sich an der Hausseite keine 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze halten ließen, platzierte man die Außeneinheit im südlichen Garten. Dazu mussten die Leitungen durch ein Zimmer und unter einem Gehweg hindurchgeführt werden. Das Graben, Pflastern und Gießen des Betonfundamentes erledigte der Hausherr in Eigenleistung. Um die BLW Mono.1 rückenschonend zu tragen, nutzte das SHK-Team ein zugehöriges Transportset aus Metallleisten und Gurten. Das Gerät selbst ist sehr anschluss- und wartungsfreundlich konstruiert: Leitungen innerhalb des Sockels lassen sich flexibel ausrichten und alle wichtigen Innenteile bei Bedarf schnell erreichen.

Die anthrazitfarbene BLW Mono.1 steht nun auf schalldämpfenden Hartgummifüßen, die sich hinter einer schwingungsfreundlichen Designblende verstecken. Ein optional erhältliches Abdeckgitter schützt die Rückseite. Beide Wärmepumpen sind seit Mai 2025 in Betrieb, die Trinkwarmwasser-Einheit pausiert zwischen 22 und 6 Uhr. Im Juli installierte der Werkskundendienst ein neues Raumgerät IDA, das den Hauseigentümern einen Fernzugriff per App, Alexa oder Google Assistant erlaubt.

Glattes Zusammenspiel

Wasser, Wärme, Strom und Informationen – dass hier alles sauber fließt, ist vor allem ein Ergebnis guter Vorbereitung. Der Bauherr hatte sich kompetent informiert, alle Fachhandwerker brachten Erfahrung mit ihren Arbeitspartnern ein, ebenso wie mit erprobten technischen Lösungen. Die gewählten Wärmepumpen sind optimiert für die Bestandssanierung, mit intuitiver Plug-and-Play-Technik ausgestattet und vorausschauend dokumentiert. Als Teil des engmaschigen Hersteller-Services steht ein geschulter Außendienst vor Ort auf Abruf bereit. Gemeinsam konnte das Team die Wünsche der Auftraggeber nach einer ökologischen, unabhängigen Wärmeversorgung erfüllen und die Voraussetzungen für 55 % staatliche Förderung schaffen. Die zugängliche Bauweise der Wärmepumpen verspricht zudem zügige Wartungseinsätze.

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Bild: Brötje

Mehr Wärmepumpe online

Neugierig geworden? Weitere Beiträge zum Thema Wärmepumpe gibt es online:

http://bit.ly/3VtJYjW