Trinkwasser gilt als wichtigste Ressource. Umso entscheidender ist eine einwandfreie Qualität innerhalb der Trinkwasser-Installation. Gerade in älteren Bestandsanlagen treten jedoch häufig Qualitätsprobleme auf, etwa durch Inkrustation mit einhergehender Korrosion. Die daraus resultierenden Ablagerungen begünstigen mikrobiologische Belastungen, da sie aufgrund der erheblich vergrößerten, rauen Innenoberflächen geschützte Rückzugsorte und einen idealen Nährboden für Mikroorganismen bieten.

Überdimensionierte Leitungen als Altlast

In älteren Wohngebäuden ist das in die Jahre gekommene Leitungsmaterial, das als Transportmedium für Trinkwasser dient, häufig die Ursache für Qualitätsverluste. Besonders schmelztauchverzinkte Rohrleitungen, die für Warmwasserinstallationen inzwischen nicht mehr zulässig sind, spielen hierbei eine zentrale Rolle. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden Trinkwasserleitungen zudem oftmals überdimensioniert, was zu geringen Strömungsgeschwindigkeiten führt.

Ein wesentlicher Grund hierfür waren die damals üblichen, groß dimensionierten Hauptverteilleitungen, welche für die am WC eingesetzten Druckspüler notwendig waren. Im Zuge späterer Badsanierungen wurden diese zwar durch wassersparende Spülkästen ersetzt, die groß ausgeführten Hauptverteilleitungen in der Kellerverteilung jedoch im Bestand belassen. Dadurch bildet sich in den überdimensionierten Trinkwasserleitungen bei Entnahme lediglich ein geringer Kernstrom, sodass sich Sand, Schwebstoffe, Kalk oder Eisenpartikel an den Rohrwandungen ablagern können.

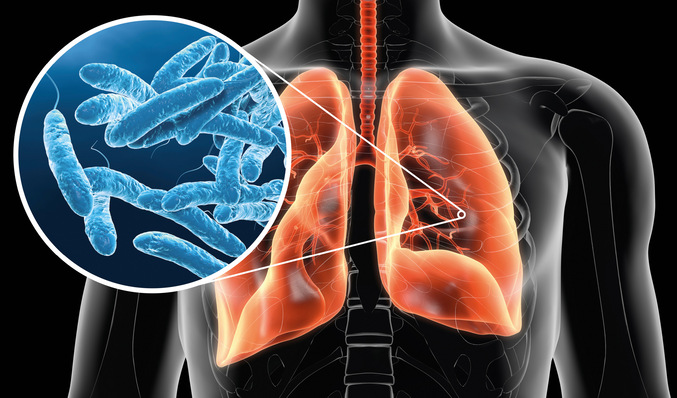

Eine turbulente Strömung, die an den Rohrwandungen zu Scherkräften führt und Ablagerungen minimieren kann, ist in überdimensionierten Rohrleitungen oft nicht zu erreichen. Dies fördert zusätzlich die Biofilmbildung an den Rohrwandungen – ein idealer Nährboden auch für Einzeller wie Amöben, in denen sich Bakterien wie Legionellen intrazellulär vermehren können.

Begrenzte Lebensdauer von Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind nicht dafür ausgelegt, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu überdauern. Unter günstigen Wasserverhältnissen beträgt die Betriebszeit für Trinkwasserleitungen (kalt) aus schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gemäß VDI-Richtlinie 2067 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung“ unter Berücksichtigung einer kontinuierlichen Instandhaltung bis zu 40 Jahre, bei ungünstigen Wasserverhältnissen oder Warmwasserleitungen sogar nur 15 bis 30 Jahre.

Mit zunehmendem Alter der Anlagen steigt die Wahrscheinlichkeit für Korrosion, Undichtigkeiten und hygienische Probleme. Betreiber suchen deshalb nach Lösungen, die weniger kostenintensiv erscheinen als ein kompletter Leitungsaustausch – und stoßen hierbei auf Angebote zur Innenbeschichtung. Zunehmend sensibilisierte Betreiber und Nutzer hinterfragen diese Form der Sanierung kritisch und wenden sich aus berechtigtem Anlass an fachkundige Stellen zur Beratung.

Gesundheitsrisiken durch Materialmigration

Da Wasser ein ausgezeichnetes Lösungsmittel ist, nimmt es zwangsläufig chemische Bestandteile aus den Materialien auf, mit denen es in Kontakt steht. Aus diesem Grund dürfen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bei der Errichtung wie auch bei der Sanierung von Trinkwasser-Installationen ausschließlich Werkstoffe und Materialien verwendet werden, die den Anforderungen und Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamts (UBA) entsprechen.

Bei der Betrachtung von Verfahren und Zusammensetzungen zur Rohrinnensanierung zeigt sich, dass konkrete Informationen über die eingesetzten chemischen Basisstoffe sowie die aus den Mischungen resultierenden Reaktionen oftmals nicht zweifelsfrei nachvollziehbar sind, da Hersteller ihre Rezepturen in der Regel nicht offenlegen.

Gesundheitsämter und Sachverständige werden zunehmend bei Beschwerden wie einem nicht beherrschbaren Legionellenbefall, ungewöhnlichen Gerüchen oder unzureichendem Wasserdurchfluss hinzugezogen. Untersuchungen zeigen dabei immer wieder, dass die betroffenen Leitungen zuvor innen beschichtet wurden.

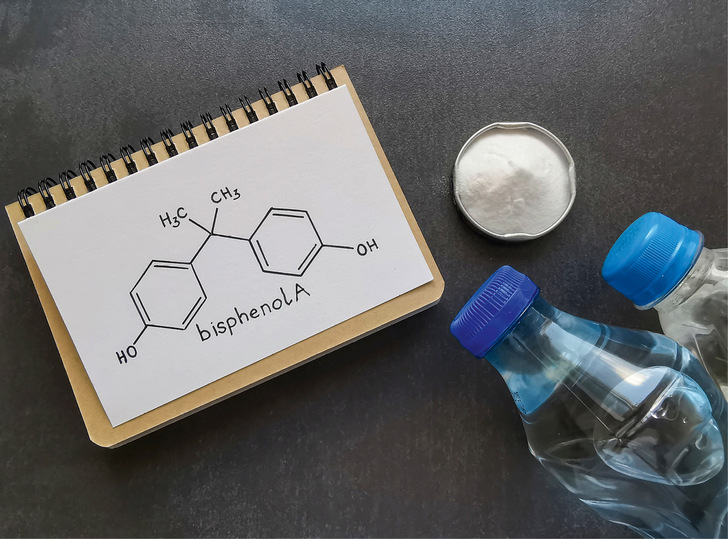

BPA als hormonell wirksamer Schadstoff

Im Rahmen der allgemeinen Überwachung von Trinkwasserparametern werden zudem vermehrt Grenzwertüberschreitungen des chemischen Parameters Bisphenol A (BPA, Grenzwert: 0,0025 mg/l) festgestellt. Als mögliche Ursache erscheint der Einsatz von Rohrinnenbeschichtungen aus organischen Reaktivharzen sehr wahrscheinlich.

BPA wird in Kombination mit anderen chemischen Substanzen unter anderem zur Herstellung bestimmter Kunststoffe und Epoxidharze verwendet, beispielsweise bei Innenbeschichtungsverfahren von Rohrleitungen. Es gehört zu den hormonell wirksamen Schadstoffen, die bereits in geringsten Mengen der menschlichen Gesundheit schaden können. Bei Epichlorhydrin, einem weiteren Bestandteil vieler Reaktivharze, handelt es sich beispielsweise um ein Kontaktgift, das im Verdacht steht, kanzerogen (krebserregend) zu wirken.

Rechtsgrundlagen: IfSG und TrinkwV

Der Betrieb einer Trinkwasser-Installation unterliegt klar definierten rechtlichen Vorgaben. Zentrale Rechtsgrundlagen bilden hierbei das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie die TrinkwV. Nach § 37 Abs. 1 IfSG muss Trinkwasser so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.

Ergänzend hierzu konkretisiert die TrinkwV die allgemeinen Anforderungen an die Beschaffenheit von Trinkwasser. § 5 TrinkwV legt die grundlegenden Anforderungen fest, während in den §§ 6 bis 8 TrinkwV verbindliche Grenz-, Höchst- und Maßnahmenwerte für mikrobiologische und chemische Parameter definiert werden.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Des Weiteren wird in § 13 TrinkwV auf die Planung, Errichtung, Instandhaltung und den Betrieb von Wasserversorgungsanlagen eingegangen. Hier ist festgelegt, dass Wasserversorgungsanlagen grundsätzlich so zu planen und zu errichten sind, dass sie mindestens den a. a. R. d. T. entsprechen. Ergänzend wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Betreiber ihre Anlagen ebenfalls mindestens nach den a. a. R. d. T. zu betreiben haben.

Die aktuelle Fassung der TrinkwV verweist insgesamt 44-mal auf die a. a. R. d. T. Dies verdeutlicht, dass der Gesetzgeber bewusst keine detaillierten technischen Vorschriften in den Gesetzestext integriert, sondern stattdessen auf diesen unbestimmten Rechtsbegriff verweist. Bei den a. a. R. d. T. handelt es sich um einen dynamischen Rechtsbegriff, der sich an der fortlaufenden technischen Entwicklung orientiert.

Eine anerkannte Definition findet sich im Kommentar zur VOB/B (§ 4), wo die a. a. R. d. T. sinngemäß wie folgt beschrieben werden: Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind technische Regeln für den Entwurf und die Ausführung baulicher Anlagen, die

Diese Anforderungen gelten regelmäßig als erfüllt, wenn technische Festlegungen im Rahmen eines Konsensverfahrens zustande kommen, bei dem alle betroffenen Fachkreise die Möglichkeit zur Mitwirkung hatten.

Konkretisierung der a. a. R. d. T.

Die Konkretisierung der wesentlichen Regelwerke, die in der TrinkwV unter dem Begriff der a. a. R. d. T. mit Bezug zur Trinkwasserhygiene genannt sind, erfolgte durch das UBA innerhalb der in § 51 Abs. 1 Nr. 3 TrinkwV namentlich zur Beachtung verwiesenen „Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission“ vom 14. Dezember 2012 unter Pkt. 4: „Grundlage […] sind die Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, hier insbesondere das DVGW‑Arbeitsblatt W 551, […] und die VDI‑Richtlinie 6023. […] Weitere Grundlagen werden in […] den Normenreihen DIN EN 806 ff und DIN 1988 ff beschrieben.“

Für den Bereich der Trinkwasserhygiene ist in der weiteren Bewertung besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Anforderungen der VDI 6023 (Trinkwasser kalt) sowie des DVGW-Arbeitsblatts W 551 (Trinkwasser warm) zu legen. Die in diesen Regelwerken enthaltenen Verweisungen auf weitere technische Normen sind maßgeblich und in die Beurteilung einzubeziehen.

Wesentlich ist: In keinem dieser Regelwerke wird die Innenbeschichtung von Rohrleitungen als zulässige Maßnahme beschrieben. Auch das UBA hat in seinen Veröffentlichungen ausdrücklich auf die Risiken hingewiesen.

Fehlende Anwendbarkeit des Verfahrens

Nach den vorgenannten Definitionen existieren weder rechtliche Grundlagen noch a. a. R. d. T., die eine Innenbeschichtung von Trinkwasser-Installationen beschreiben. In den einschlägigen Regelwerken wird weder auf die Möglichkeit einer solchen Vorgehensweise Bezug genommen, noch wird sie als zulässige Maßnahme zur Instandsetzung geschädigter Trinkwasserleitungen erwähnt. Insbesondere im DVGW-Arbeitsblatt W 551‑6 „Hygiene in der Trinkwasser-Installation – Teil 6: Instandsetzung – Technische und korrosionsspezifische Hinweise“ wird diese Option von den Fachkreisen nicht in Betracht gezogen.

Auch das UBA hat als oberste Fachbehörde erst 2021 und zuletzt im Jahr 2022 Informationen zur Rohrinnensanierung von Trinkwasserleitungen publiziert. Hier heißt es unter anderem: „Die Rohrinnensanierung erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung und ist verfahrensbedingt mit potentiell höheren Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher als Folge einer Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität durch die beschichteten inneren Rohroberflächen verbunden.“ Diese Einschätzung steht im Spannungsfeld zum Besorgnisgrundsatz gemäß § 37 Abs. 1 IfSG, wonach Trinkwasser so beschaffen sein muss, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen ist.

Probleme und Risiken bei der Umsetzung

Kritisch zu hinterfragen ist nicht nur die trinkwasserhygienische Eignung der eingesetzten organischen Materialien, sondern ebenso das Verfahren zur Vorreinigung der Rohrinnenoberflächen sowie die Anmischung und Einbringung des Beschichtungsmaterials. Diese Faktoren sind entscheidend für eine vollständige, gleichmäßige Anhaftung und zuverlässige Aushärtung.

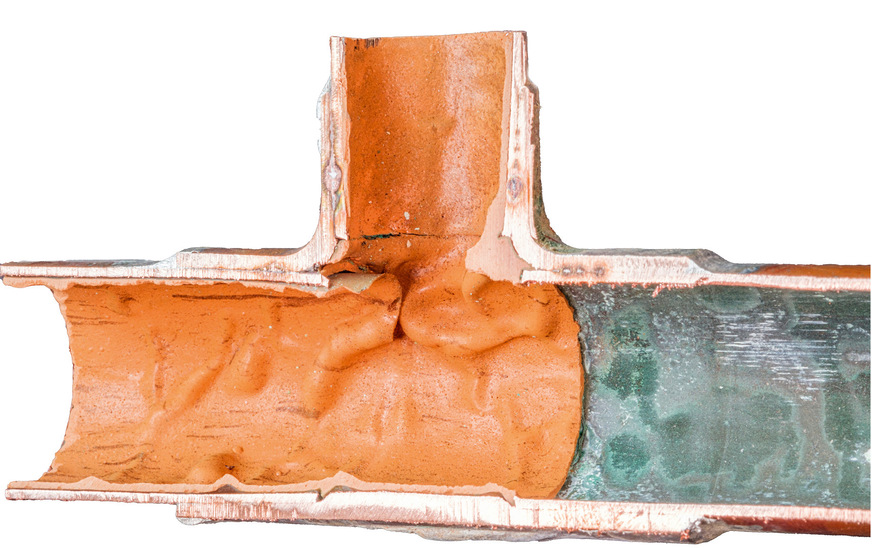

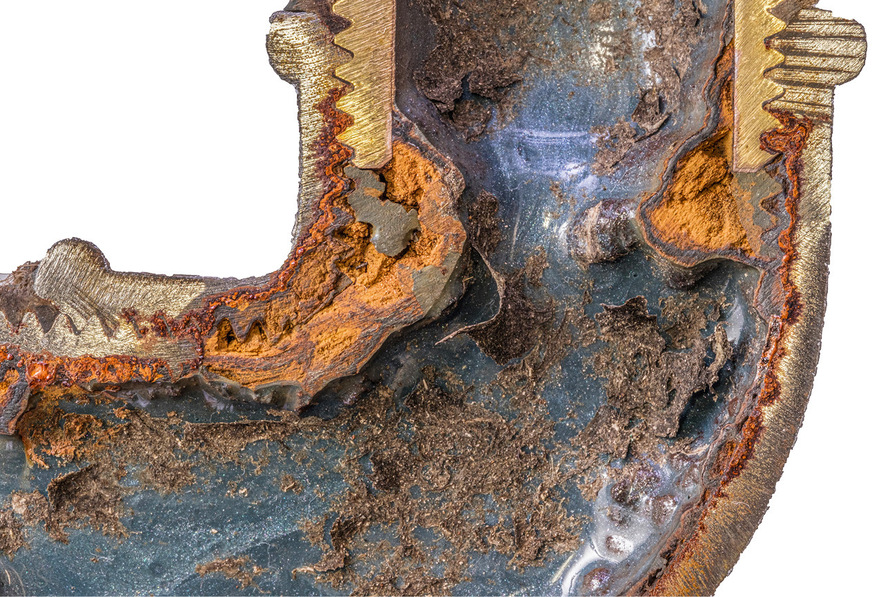

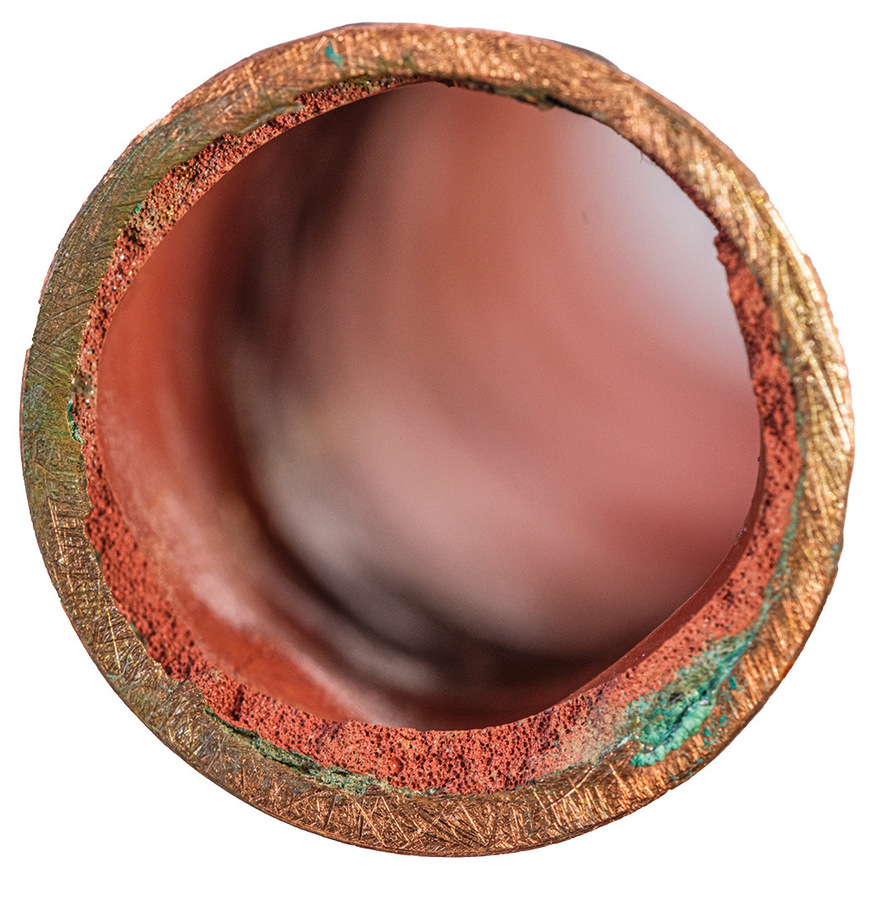

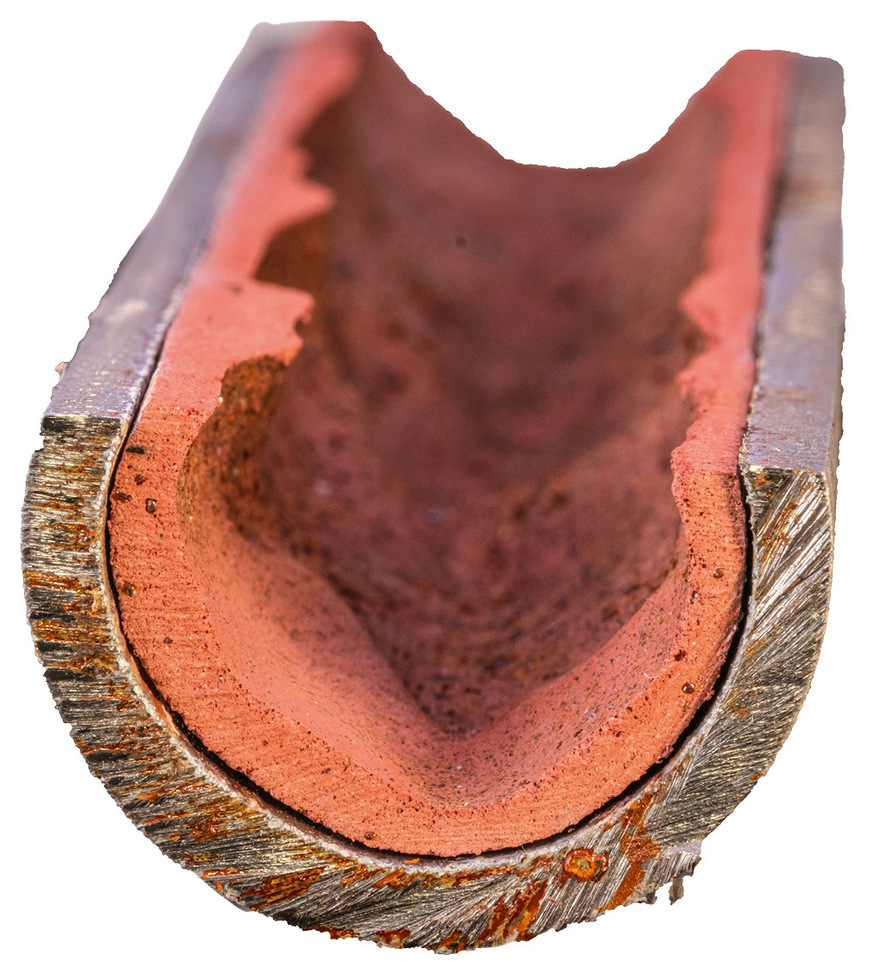

Das Einbringen von Mehrkomponenten-Beschichtungen in Rohrleitungen setzt voraus, dass die inneren Oberflächen zuvor vollständig von Inkrustationen, Korrosionsprodukten und sich lösenden Ablagerungen befreit werden. In der Praxis ist dies bei bereits korrodierten oder stark verkalkten Leitungen kaum mit hinreichender Sicherheit möglich. Eine vollständige Entfernung birgt zudem das Risiko von Undichtigkeiten infolge von Korrosion und mechanischer Abtragung (Abrasion); freigelegte metallisch blanke Flächen sind unmittelbar korrosionsgefährdet und können verstärkt Schwermetalle ins Trinkwasser abgeben.

Hinzu kommt, dass die Aufbringung der Beschichtung vor Ort unter Baustellenbedingungen erfolgen muss und eine gleichmäßige, blasenfreie Anhaftung in der erforderlichen Schichtdicke – insbesondere in komplexen Geometrien – meist technisch nicht zuverlässig sichergestellt werden kann. Eine nachträgliche optische oder messtechnische Prüfung der Vorreinigung, Einbringung, Anhaftung und Aushärtung ist innerhalb der Rohrleitung nicht möglich.

Besondere Risiken bestehen zudem in unentdeckten Totleitungen und Abzweigen, die durch flüssige Beschichtungsstoffe nicht beaufschlagt werden können. Dort entstehen unbeschichtete Bereiche und Beschichtungsgrenzen, an denen Wasser durch Kapillarwirkung unter die Schicht eindringen und ein Ablösen der Beschichtung verursachen kann. Ein vollständiger Ausschluss solcher Schwachstellen wäre nur durch bauliche Freilegung der gesamten Installation möglich.

Darüber hinaus gehören zu einer gebrauchstauglichen Trinkwasser-Installation auch bewegliche Einbauteile wie z. B. Wasseruhren, Unterputzarmaturen, Absperr-, Regulier- oder Magnetventile. Diese müssten vor einer Beschichtung ausgebaut und durch Passstücke ersetzt werden, wobei nach Entfernen der Passstücke die Beschichtung zwangsläufig wieder beschädigt bzw. aufgebrochen würde.

Fazit

Die Rohrinnensanierung mit Epoxidharzen oder anderen reaktiven Komponenten ist nach Einschätzung des UBA mit erheblichen Risiken für die Trinkwasserqualität verbunden. Beschichtungen können Ausgangs- und Reaktionsstoffe ins Wasser freisetzen und so die Gesundheit gefährden, was dem Besorgnisgrundsatz des IfSG widerspricht. Die für eine einwandfreie Beschichtung erforderlichen Voraussetzungen – vollständig saubere Rohrinnenflächen, Ausschluss von Totleitungen sowie fehlerfreie Aufbringung und Aushärtung – sind in der Praxis nicht immer sicherzustellen.

Hinzu kommen Unsicherheiten hinsichtlich der Langzeitbeständigkeit und der Funktionsfähigkeit eingebauter Armaturen. Der Einsatz einer Rohrinnenbeschichtung würde ggf. lediglich Symptome bekämpfen, beseitigt jedoch nicht die eigentlichen Mängel – etwa überalterte Rohrleitungen – und widerspricht damit § 5 TrinkwV, wonach die Anforderungen an die Beschaffenheit von Trinkwasser als erfüllt gelten, wenn bei der Trinkwasserverteilung einschließlich der Wasserspeicherung mindestens die a. a. R. d. T. eingehalten werden.

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Betreiberverantwortung

Grundsätzlich trägt der Betreiber einer Trinkwasser-Installation (Unternehmer oder sonstiger Inhaber) die Verantwortung dafür, dass die Anforderungen der a. a. R. d. T. sowie die Vorgaben zur Trinkwasserbeschaffenheit und zu den eingesetzten Materialien eingehalten werden (Sorgfaltspflicht).

SWR-Sendung „Marktcheck“

Im Jahr 2023 berichtete das SWR-Magazin „Marktcheck“ über die Gesundheitsrisiken der Rohrinnensanierung mit Reaktivharzen.

Konkret ging es um eine Sanierung in einem Mehrfamilienwohnhaus mit Verweis auf die Untersuchungsergebnisse des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) Stuttgart.

Abrufbar unter: www.bit.ly/SWR-Marktcheck

DVQST-Fachpublikation

Der Fachbeitrag basiert auf der vom Deutschen Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene e. V. (DVQST) neu erstellten Fachpublikation „Innenbeschichtung von Rohrleitungen in Trinkwasserinstallationen“. Kostenfreier Download der Fachpublikation mit weiteren Informationen und Details zum Thema unter:

www.dvqst.de/downloads/fach-publikationenWeitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden? Mehr Beiträge zum Thema Trinkwasser-Installation finden Sie in unserem Online-Dossier unter:

www.bit.ly/sbz_twi