Eine junge Familie mit drei kleinen Kindern kaufte ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1988 und richtete es her. Ziel war, erst einmal die Kinder aus dem Gröbsten herauszubringen, bevor die Gebäudeeffizienz in den Fokus kam. Nachdem die Dachdämmung optimiert, Fenster und Haustüre erneuert und eine Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher installiert war, wurde das fossile Zeitalter verlassen. Die Tage des Ölkessels waren gezählt und die Vorfreude der fünfköpfigen Familie auf den zusätzlichen Raumgewinn durch die fachgerechte Entsorgung der Öltankanlage wuchs.

Im Rahmen eines ersten Online-Orientierungsgespräches stellte sich heraus, dass es bei diesem Projekt nicht nur um eine zukunftsfähige Heizung, sondern auch um die Neugestaltung nahezu aller Wohnräume inkl. deren Oberflächen im bewohnten Zustand gehen sollte. Da sich die Familie ohnehin von dem fast 35-jährigen Ölkessel trennen wollte, bot sich auch die Gelegenheit, sämtliche darüber hinausgehenden Wünsche der Modernisierungswilligen umzusetzen. Neben minimalen Eingriffen in die Raumordnung wurde der Großteil sämtlicher bestehenden Oberflächen erneuert und somit das Einfamilienhaus insgesamt umfassend auf den neuesten Stand gebracht.

Die wohnsituative Erneuerung war ein großes Anliegen, das durch die Heizungserneuerung zutage trat. Der Fliesenbelag im gesamten Erdgeschoss wies einige Risse und Sprünge auf. Auch der Strukturputz an den Wandflächen war unerwünscht und sollte auf Kundenwunsch ebenso verschwinden wie die Heizkörpernischen. Dies war der Startschuss für die Schaffung einer nachhaltigen Wohnwärme – mit einer konsequenten Niedrigtemperaur-Wärmeübergabe als idealer Voraussetzung für den effizienten Betrieb einer neuen Wärmebereitstellung und -erzeugung, inklusive neuer Oberflächen in allen Räumen mit Ausnahme des Badezimmers, das bereits saniert wurde.

Im Orientierungsgespräch verständigte man sich zusätzlich zur Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage auf ein weiteres Vorgehen, das allen Kundenwünschen entspricht und auch die Schnittstellenkoordination von Eigenleistungen und begleitenden Gewerken umfasst. Mit der Integration in die bestehende PV-Anlage sollte eine reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung mit einer angepassten Wärmeübergabe installiert und das Bafa-Förderprogramm „Heizungsmodernisierung“ in Anspruch genommen werden. Ebenso sollte ein wassergeführter Kachelofeneinsatz die neue Wärmebereitstellung ergänzen.

Bild: Forum Wohnenergie

Initialberatung erfolgt bei den Kunden vor Ort

Im Vorfeld der Initialberatung, die aus dem Orientierungsgespräch beauftragt wurde, wurden Bestandsunterlagen, etwaige Plansätze sowie Fotografien gesichtet und Raumlisten erstellt. Ebenso wurden konkrete Frage- und Aufgabenstellungen an die Modernisierungswilligen gerichtet, wie z. B. Ergänzung einer Raumliste, Rechnungsbelege und Daten von bereits getätigten Modernisierungsmaßnahmen, Betriebskostenabrechnung, Heizöl- und Brennholzverbrauch usw. Außerdem wurden ergänzende Aufgabenstellungen aus dem Orientierungsgespräch an alle Beteiligten formuliert.

Die Vorbereitung einer Initialberatung ist elementar für den Ortstermin. Wenn man dem Kunden in seiner Wohnumgebung gegenübertritt, sollte man schon wissen, wo es genauer hinzuschauen gilt und welche entscheidenden Fragen zu stellen sind.

Der Ortstermin war im Wesentlichen eine orientierende Bestandsaufnahme, befasste sich zuerst mit dem Gebäude, seiner Geschichte, seiner Umgebung, seinen Bewohnern und schließlich mit der bestehenden Heizungsanlage. Die Baumappe mit Plansätzen aus dem Genehmigungsverfahren wurde zur Hand genommen und mit der aktuellen baulichen Situation abgeglichen, danach wurde die thermische Hülle definiert. Die vollständige Begehung des Hauses mitsamt der Erkundung seines Umfeldes fand gemeinsam mit den Kunden im beratenden Gespräch statt.

Wichtig ist, Modernisierungswilligen zuzuhören und an ihren Gedanken und Überlegungen teilzuhaben. Den besonderen Charakter zu erkennen, der einem Projekt innewohnt, ist die Grundlage jeder Projektentwicklung. Hier war es die Dynamik heranwachsender Kinder, die sich in der Erneuerung und Anpassung des Hauses generationengerecht manifestierte. Konstruktives Interesse an Wünschen, Überlegungen und Unsicherheiten müssen ernst genommen werden, um die tatsächlichen Nutzeranforderungen zu ermitteln. Diese sind keinesfalls nur technischer Natur, auch wenn dieser Terminus oft so eingeschränkt Verständnis findet. Es erschließt sich das eine im anderen, und alles gemeinsam skizziert Wege integraler Planungsansätze, die ein ganzheitliches Modernisierungskonzept – jenseits des isolierten Heizraums und Badezimmers – erschließen.

Als Alternative zur angedachten vollständigen Entfernung (Entkernung) sämtlicher Wandflächen mit dem ungeliebten Strukturputz, einigte man sich auf den Vorschlag, einige Haftproben mit unterschiedlichen Behandlungen des ausreichend stabilen Untergrundes gemeinsam vorzunehmen und aus deren Ergebnissen eine sanftere Erneuerung der Oberflächen zu entwickeln. Die konstruktive Einbeziehung von Modernisierungswilligen fördert nicht nur die Identifikation mit dem Projekt, sondern auch die Entscheidungsfreude aus dem Verständnis. In dieser Situation kam der Baustoff Lehm (als Füll- und Deckmaterial) ins Spiel. Als diese Idee durch die Ergebnisse der Haftproben bestätigt wurde, weckte der Baustoff Lehm weiteres Interesse mit seinen raumklimatischen und wohngesunden Vorzügen.

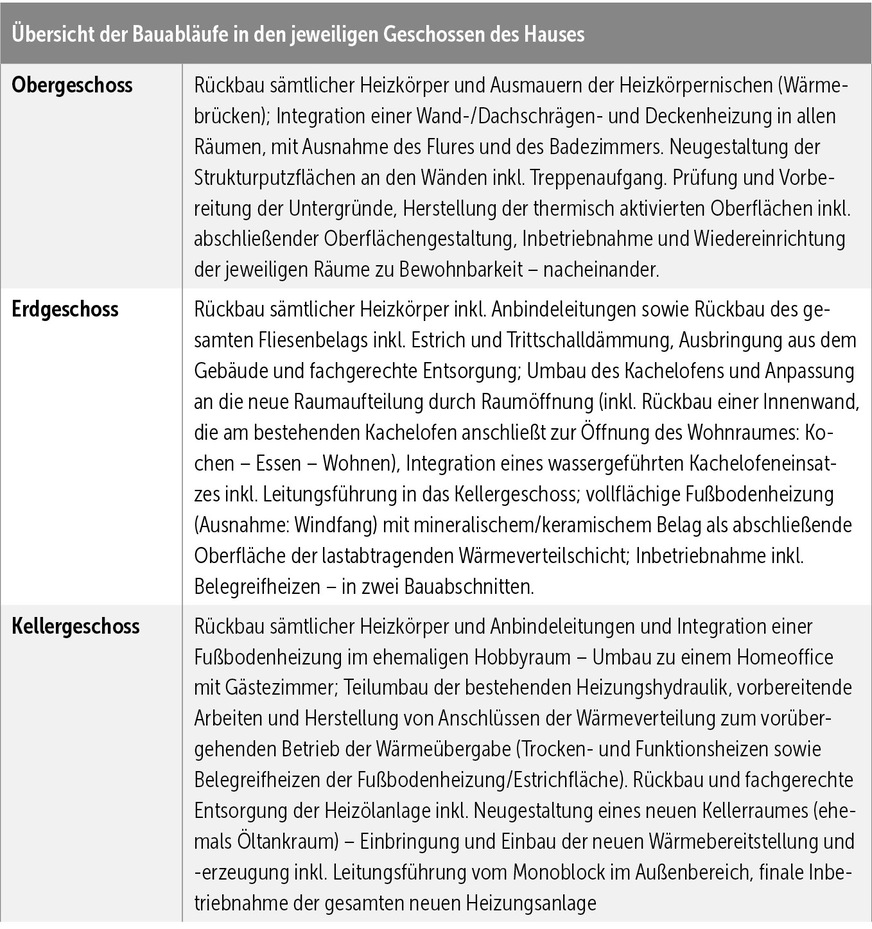

Der Wunsch, Lehm zu verwenden, war da, noch bevor die Wärmeübergabe im Detail betrachtet wurde. Bevor die Wärmebereitstellung und -erzeugung konkretisiert wurde, erfassten Lehmsteine Heizkörpernischen und Lehmputze bildeten die Wärmeverteilschicht von Wand-, Dachschrägen- und Deckenheizungen im Obergeschoss. Die Wohnwärme nahm Gestalt an und im Fokus standen zuerst die Kinder- und Schlafzimmer im Obergeschoss, was auch den nun konzeptionell entstehenden Bauablauf auf den Plan treten ließ. Sämtliche Modernisierungsmaßnahmen sollten im bewohnten Zustand erfolgen. Das hatte zur Folge, dass Räume freigeschafft und Möbel zwischengelagert werden mussten und variable Wohnsituationen die Bauablaufplanung ebenso bestimmten wie verschiedene Eigenleistungen und Vorbereitungen der Modernisierer.

Küche und Essbereich sollten durch die Entfernung einer Innenwand miteinander verbunden werden. Dies betraf auch den bestehenden Kachelofen, der angepasst werden musste. Bei dieser Gelegenheit wurde bereits im Rahmen der Initialberatung beschlossen, den bestehenden Heizeinsatz gegen einen wassergeführten auszutauschen, nachdem die Optionen der neuen Leitungsführung zur neuen Wärmebereitstellung vor Ort geprüft wurden. Die bestehenden Heizkörper (mit Ausnahme des Handtuchheizkörpers im Badezimmer) sollten allesamt rückgebaut, zum Abtransport ausgebracht und durch Flächenheizung ersetzt werden.

Bild: Forum Wohnenergie

Konzeptentwicklung und Budgetierung

Die notwendigen Maßnahmen und Aufgabenstellungen für die Detail- und Ausführungsplanung wurden im Initialberatungsbericht zusammengefasst:

Das weitere Vorgehen führte direkt in die gemeinsame Konzeptentwicklung, Schnittstellenkoordination und eine recht anspruchsvolle Bauablaufplanung, die die bereits erteilte Detail- und Ausführungsplanung flankierte. Erste Festlegungen wurden zur weiteren Bearbeitung zusammengefasst:

Um die Kosten für die Modernisierer zu ermitteln, wurde eine erste grobe Kostenübersicht zusammengestellt, die zuerst die Dienstleistungskosten für Planung, Baubegleitung und Schnittstellenkoordination sowie bereits feststehende Materialien umfasste. Diese Kostenschätzung sollte aus den Ergebnissen der Detailplanung konkretisiert werden.

Im nächsten Schritt wurde mit den Planungs-, bzw. Projektierungsleistungen begonnen und sodann die einzelnen Bauabschnitte konkret beschrieben (Baubeschreibungen auch gerade für die Eigenleistungen und entsprechenden Schnittstellen) die notwendigen Materialien und Mengen ermittelt und festgelegt und die Bauzeitenplanung konkretisiert.

Der zweite Teil dieser Serie gibt Einblicke in die anlagentechnische Planungs- und Projektierungsleistungen der Wärmeübergabe, Wärmeverteilung sowie der neuen Wärmebereitstellung und -erzeugung.

Bild: Forum Wohnenergie

Mehr über Flächenheizung online

Neugierig geworden? Weitere Beiträge rund um Flächenheizung gibt es online unter:

www.sbz-online.de/tags/flaechenheizung