Den großen Kastenwagen als 3,5-Tonner hat jede namhafte Marke im Programm, um im Massenmarkt der leichten Nutzfahrzeuge Flagge zu zeigen. Längst haben die Hersteller ihr Transporterprogramm dahingehend erweitert, dass es nicht nur eine kleine Auswahl an Karosseriegrößen gibt, für die auch ein Elektroantrieb gewählt werden kann.

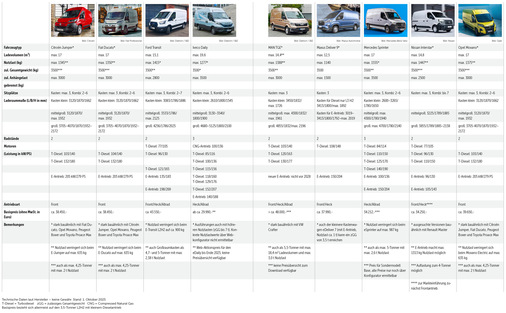

Vielmehr macht es inzwischen die Logistik in der Baukastenfertigung auch für Transporter möglich, dass Karosserielängen und Dachhöhen sowie Verbrennerantrieb oder Elektromotor in vielen Konfigurationen miteinander kombiniert werden können. Interessenten für ein Neufahrzeug verschaffen sich am besten einen Überblick dazu, indem sie einen Webkonfigurator nutzen, der mittlerweile für viele Modelle online bereitgestellt wird. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Transporter in der 3,5-Tonnen-Klasse bietet die Tabelle auf den Folgeseiten.

Testangebot durchaus nutzen

Mögen lediglich Dieselfahrzeuge in der Vergangenheit eine Chance im Fuhrpark des Handwerksbetriebes gehabt haben, so gilt es jetzt, Argumente pro Diesel oder pro E-Antrieb neu zu bewerten – per Testfahrten einschließlich Beratung. War beispielsweise der höhere Anschaffungspreis für den E-Transporter lange ein großes Hindernis, so dürften mittlerweile attraktive Leasingkonditionen daran Zweifel aufkommen lassen. Und es könnte Mitbewerber in der Region bzw. Unternehmer im Bekanntenkreis geben, die bereits Fakten geschaffen und herausgefunden haben, für welche Zwecke der Transporter als Stromer gut einsetzbar ist.

Als ersten Schritt für eine zeitnahe Neubewertung bieten sich im Web Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Antriebsvarianten, die sich über eine Suchmaschine finden lassen (Stichworte: Diesel oder Elektro Kostenrechner).

Reichweitenangst nicht mehr begründet

Die Reichweitenangst beim E-Antrieb wegen einer allzu schwachen Batteriekapazität dürfte heute keine Rolle mehr spielen. Leistungssteigerungen der Akkus haben dies bewirkt. Hunderte Kilometer sind mittlerweile unter normalen Bedingungen mit der Startladung eines großen Powerpacks möglich, ohne dass der Akku aufgefrischt werden muss.

Dennoch sei angemerkt: Wenn in den technischen Daten eine Reichweite von beispielsweise 300 km nach dem aktuellen Messprotokoll WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedere) angegeben wird, ist man für die realistische Einschätzung mit der Daumenregel „minus 100 km“ noch immer gut beraten. Denn man kann davon ausgehen, dass die werkseitig genannte Reichweite den Idealfall zugrunde legt und dass sich bei Kälte, Dunkelheit und forscher Fahrweise der zur Verfügung stehende Energievorrat teils drastisch reduzieren kann.

Schnellladung hält den E-Transporter mobil

Muss man unterwegs dem Akku zu neuer Kraft verhelfen, wird mancher die Zeit an der Ladesäule möglichst knapp halten wollen. Daher bedarf es dann keiner öffentlichen Ladesäule „Typ 2“, sondern einer Schnellladesäule – deren Standorte allerdings in der Minderzahl sind.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Transporter über die Schnellladetechnik gemäß CCS-Standard (Combined Charging System) verfügt. Das ist in der Grundausstattung nicht immer gegeben, denn diese Technik macht sich im Aufpreis bemerkbar. Erst recht, wenn für die Langstrecke auch noch gleich ab Werk ein größerer Akku eingebaut werden soll.

Sind sowohl Nutzfahrzeug als auch Schnellladesäule für eine Ladeleistung von beispielsweise bis zu 150 kW ausgelegt, kann man von etwa einer halben Stunde Ladezeit ausgehen. Für 80 % des Akkus lässt sich dann neue Energie gewinnen, bevor meist ein Überlastschutz sicherheitshalber Wirkung zeigt.

Unterwegsladen häufig gegen Aufpreis

Der Preis für die schnell geladene Kilowattstunde (Gleichstrom) ist gegenüber der schwächeren Leistung an der Typ-2-Säule (Wechselstrom) etwas teurer. War der Tarifdschungel für die Unterwegsladung lange Zeit ein leidiges Thema, so hat sich dies mittlerweile gebessert. Ob Strom an der Wallbox auf dem eigenen Betriebshof oder unterwegs oder aber ob Diesel höhere Ausgaben bewirkt, wird beispielsweise durch Automobilclubs immer wieder transparent gemacht. Doch lässt sich für eine etliche Jahre währende Nutzung des Transporters kaum vorhersagen, wie sich bei den Kilometerkosten nun Ökostrom oder Dieselsorten oder der immer stärker steigende CO2-Preis als Treiber bemerkbar machen werden – von politischen Entwicklungen ganz zu schweigen.

Brüssel bestimmt CO2-Minderung

Noch dominiert im Nutzfahrzeugsektor der Diesel den Massenmarkt und beschert dem E-Antrieb eine recht zögerliche Nachfrage. Doch das wird nicht so bleiben können, denn der Absatz von neu zugelassenen Verbrennerfahrzeugen muss sich in der Europäischen Union deutlich verringern.

Seit Jahren gibt die EU-Kommission jedem Hersteller ein Limit für den durchschnittlichen CO2-Ausstoß vor, den jedes Fahrzeug nicht überschreiten sollte. Im Gegensatz zu E-Fahrzeugen, die mit null Emissionen in die Bilanz einbezogen werden, liegt im Jahr 2025 für Verbrenner dieser CO2-Richtwert bei etwa 94 Gramm pro gefahrenem Kilometer. Damit man die Vorgabe in der Bedeutung besser verstehen kann: Für einen Verbrenner heißt das, dass er sich mit 4 l Benzin bzw. 3,6 l Diesel pro 100 km begnügen sollte.

Für die kommenden Jahre sind nochmals erheblich ambitioniertere Flottengrenzwerte festgelegt worden. Doch die EU hat im Frühjahr beschlossen, den Automobilherstellern bis Ende 2027 mehr Zeit für das Erreichen dieser CO2-Ziele zu geben.

Danach werden erhebliche Strafzahlungen fällig. Das Vorgehen könnte sich allerdings als tückisch erweisen, denn je mehr Zeit in den kommenden Jahren verstreicht, desto ambitionierter werden Anstrengungen sein müssen, um das gesteckte Emissionsziel (doch noch) zu erreichen. Diese Zusammenhänge mögen erklären, warum Hersteller zunehmend Interesse daran haben, in der Zukunft möglichst E-Fahrzeuge statt Verbrennern in den EU-Markt zu bringen. Zumindest im Pkw-Segment übt dies bereits Druck auf die Preise für E-Fahrzeuge aus.

Front-, Heck- oder Allradantrieb

Von Motoralternativen zum Antriebsstrang: War es lediglich der Ford Transit, der vor etlichen Jahren als einziger Transporter die Option für Front-, Heck- und Allradantrieb anbot, so haben inzwischen Mitbewerber gleichgezogen. Bei letzterer Variante muss man in puncto Geländetauglichkeit allerdings unterscheiden, ob es sich tatsächlich um eine vollwertige 4x4-Allradtechnik handelt oder lediglich um eine Viskokupplung oder nur um eine einfache Differenzialsperre, die das Durchdrehen eines Rades stoppt.

Ladevolumen liegt meist bei 11 m³

Bei aller Modellvielfalt, die es bei den 3,5-Tonnern gibt, entscheiden sich die meisten Handwerksbetriebe für den mittleren Radstand mit Hochdach, was eine Stehhöhe von ca. 190 cm ermöglicht. Dadurch stehen etwa 11 m3 im Laderaum zur Verfügung und die Nutzlast kann ca. 1,5 t betragen (beim E-Antrieb kann sich wegen des Akkus allerdings ein drastisches Minus auf die Hälfte ergeben). Mit der Gesamtlänge von unter 6 m sowie einem Wendekreis von ca. 13,5 m ergibt sich in der City allenfalls ein Handicap bei der Stellplatzsuche.

Irritieren könnten mögliche Maximalwerte, mit denen Hersteller bei Nutzlast oder Ladevolumen werben. Denn die extra hohe Nutzlast eines Transportermodells mit knapp 2 t lässt sich beispielsweise nur durch eine Zwillingsbereifung oder einen kurzen Radstand in Kombination mit Frontantrieb und Normaldach erzielen. Wer sich jedoch für diese Variante entscheidet, dem mangelt es an der Option für einen großvolumigen Laderaum. Wählt man das andere Extrem mit dem längsten Radstand plus Überhang und dem höchsten Dach, dann mögen zwar beeindruckende 19 oder gar 22 m3 zur Verfügung stehen, die verfügbare Nutzlast wird aber kaum beeindruckend sein.

Auflastung zum 4,2-Tonner als Option

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass einige Modelle der 3,5-Tonnen-Klasse auch mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 4,2 t oder mehr gebaut werden können. Mit der Auflastung sind allerdings Restriktionen verbunden, die beispielsweise einen digitalen Fahrtenschreiber und eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h vorschreiben.

Blech im Frachtraum großflächig schützen

Bei einigen Modellen findet der Handwerker in der Basisausstattung sogar ein ungeschütztes Bodenblech vor. Spärliche Verkleidungen könnten auch nur bis zur halben Seitenhöhe reichen und Verzurrösen gibt es meist nur in Bodennähe. Das jedoch ist nicht alltagstauglich, denn Wände und Boden müssen vollflächig geschützt sein, damit kein verbeultes Blech den Wiederverkaufswert drückt. Auch sollten Verzurrleisten für Gurte und/oder Spannstangen im mittleren und oberen Frachtraumbereich vorhanden sein, die sicheren Halt bieten und so einem Wanken der Fracht vorbeugen können.

Etliche Marken führen Verkleidungen aus Sperrholz oder Verbundwerkstoff wenigstens auf der Liste der Optionen – meist zu einem beeindruckenden Aufpreis.

Sichere Schiebetüren rasten ein

Bei den 3,5-Tonnern sind seitliche Schiebetüren meist so gesichert, dass sie voll geöffnet einrasten und sich nicht unbeabsichtigt in Bewegung setzen. Hecktüren lassen sich optional so ausstatten, dass man sie über den Schwenkbereich von 180 Grad hinaus öffnen kann. Das erleichtert das Laden an einer Rampe oder wird nicht zum Hindernis neben einem Gehsteig oder Radweg.

Die Trennwand ist beim Kastenwagen obligatorisch, muss aber nicht unmittelbar hinter Fahrer und Beifahrer positioniert sein. Etliche Marken bieten sogenannte integrierte Doppelkabinen, die meist in Kombination mit langem Radstand eine zweite Sitzreihe mit drei oder vier Plätzen bieten. Die Sitzbank kann je nach Modell herausnehmbar sein oder ist als komplette Einheit samt Trennwand aus Kunststoff fest eingebaut. Gemessen an komfortablen Einzelsitzen für Fahrer und Beifahrer hat die zweite Sitzreihe allerdings keine Verstellmöglichkeiten.

Komfort im Cockpit

Mittlerweile wird der Transporterfahrer kaum auf etwas verzichten müssen, was auch im Pkw den Komfort steigert. Beim Interieur sind es meist zwei unterschiedlich wertige Ausstattungslinien. Statt analoger Technik rund um den Tacho sind inzwischen neu konzipierte digitale Instrumententräger als Basis für optionale Erweiterungen eingebaut. Auf Wunsch gibt es per großem Display Konnektivität, Multimediasysteme oder Navigation.

Mehr noch: EU-Vorgaben haben dafür gesorgt, dass etliche Sicherheitssysteme serienmäßiger Bestandteil des Basisfahrzeugs sein müssen. Dazu gehören: Notbremsassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Fahrdaten-Recorder, Notfall-Spurassistent, Müdigkeitserkennung, Notbremslichtfunktion, Rückfahrassistent, Schutz der Fahrzeugsysteme gegen Cyberangriffe, Reifendruckkontrolle und eine Vorrüstung für eine alkoholempfindliche Wegfahrsperre.

Kurioserweise besteht für Transporter noch eine Übergangsfrist bis spätestens Mitte 2026. Man kann also vor dem Kauf an der vorhandenen Mindestausstattung erkennen, ob der Transporter bereits darauf vorbereitet ist oder noch den technischen Stand von gestern an Bord hat. Das ließe sich beispielsweise daran erkennen, wenn der Notbremsassistent noch nicht mit einer Personenerkennung kombiniert wäre. Über die Mindestausstattung hinaus bieten Hersteller weitere optionale Fahrassistenten.

Service weit übers Fahrzeug hinaus

Im harten Wettbewerb um Marktanteile geht es den Herstellern nicht nur um zuverlässige Nutzfahrzeuge. Beispielsweise hat Renault schon ab 2015 Stützpunkthändler mit der Initiative „Pro+“ fit gemacht, um Kunden bei der Anschaffung und während der Nutzungsphase des Fahrzeugs zur Seite zu stehen. Seit 2021 hat Renault den Service rund ums Fahrzeug unter dem Oberbegriff Mobilize erheblich weiterentwickelt.

Ford, als weiteres Beispiel, hat 2022 mit der Einführung des E-Transit zeitgleich dafür gesorgt, dass mit „Ford Pro“ umfangreiche Dienstleistungen hinzugebucht werden können. So lassen sich, wenn gewünscht, Daten eines Fahrzeugs in Echtzeit erfassen und einsehen. Die Telematik macht es zudem möglich, anstehende Wartungen anzuzeigen, um Fahrzeugausfälle zu vermeiden.

Im Beispiel Nr. 3 geht es um die neueste Serviceleistung von Mercedes-Benz Vans: Mit dem kostenlosen digitalen Extra „Van Uptime Monitor“ sollen Kunden die durch intensive tägliche Nutzung mit der Zeit entstehenden Fahrzeugbelastungen in den Griff bekommen, noch bevor ein Ausfall entsteht. Über ein digitales Kunden-Dashboard erhalten Fahrzeugnutzer Transparenz über den technischen Zustand der Vans und gleichzeitig Unterstützung dafür, notwendige Werkstattaufenthalte effizient zu planen. Sollten technische Probleme kurzfristig auftreten, soll es dieser Service möglich machen, direkt in die Lösung einzusteigen.

Was bringt die Zukunft?

In die Klasse der 3,5-Tonner kam in den letzten Jahren – außer der Elektrovariante für manche Modelle – wenig Bewegung. Das wird nicht so bleiben. Schon auf der IAA Transportation in Hannover hatten im Herbst 2024 etliche Hersteller Neuigkeiten: Toyota konnte bereits den Marktstart des Proace Max bekannt geben, der durch die Auftragsfertigung bei Stellantis jetzt parallel mit vier weiteren Modellen von den Bändern rollt.

Als sechste Marke wird Iveco ab 2026 hinzukommen und in der Stellantis-Produktion den stark bauähnlichen eSuperJolly ausschließlich als E-Transporter (zGG 3,5 bis 4,2 t) fertigen lassen.

Etliche Hersteller aus Fernost kündigten an, in absehbarer Zeit weitere Modelle als 3,5-Tonner nach Europa zu bringen. Bei Maxus wird der Deliver 9 als großer Transporter durch den momentan noch ausschließlich elektrisch angetriebenen, kompakteren Deliver 7 flankiert (ebenfalls als 3,5-Tonner, auch einen Diesel soll es bald geben).

Bei weiteren Marken aus China wurden auf der Messe E-Modelle wie der ARI 1710 oder der BYD E-Vali angekündigt bzw. gezeigt.

Die südkoreanische Marke Kia plant, nach dem bereits vorgestellten, rein elektrischen Dreitonner PV5 mittelfristig auch noch einen größeren PV7 zu produzieren.

Dieses Engagement aus Asien wird sich erfahrungsgemäß allerdings daran messen lassen müssen, wie groß und leistungsfähig die Händlernetze hierzulande für die Nutzfahrzeuge sein werden, um langfristig Bestand zu haben.

Neues hat auch Renault angekündigt: Ab 2027 kommt der eher kastenförmig gestaltete 3,5-Tonner Estafette E-Tech Electric mit 800-V-Technologie, der noch kürzere Ladezeiten möglich machen wird. Interessant dürfte auch sein, ob dieser E-Transporter neuester Generation eine gesteigerte und damit attraktive Nutzlast bieten kann.